脈衝星是一種高速旋轉的中子星,會規律地發出強烈的無線電波,當這些訊號穿越星際間的電漿結構時,會出現類似「閃爍」的現象,就像星星在天空中一閃一閃。利用南半球最強大的電波望遠鏡MeerKAT對一顆脈衝星的閃爍現象進行了精細的觀測,科學家在鄰近的宇宙空間中發現了隱藏的電漿結構,包括清晰的弓形震波與本地泡(Local Bubble)中的微型電漿湍流。

這項研究於4月21日發表於《自然天文學》(Nature Astronomy),首次描述如何測量脈衝星周圍的電漿結構,讓我們瞭解了本地泡這個原先認為相對空曠的地區充滿了細緻的電漿結構,甚至還挑戰了當前的脈衝星震波理論。研究團隊利用電波望遠鏡MeerKAT對PSR J0437−4715進行超過10小時的觀測,記錄其無線電訊號如何因星際電漿而變化,並進行頻譜分析,找出了25條稱為閃爍弧的拋物線型干涉條紋。這些閃爍弧正是無形星際物質的指紋,可以精確反推出電漿的距離、速度與形狀。研究團隊將其中4條閃爍弧歸因於脈衝星周圍的弓形震波,另有21條則來自本地泡中的電漿湍流。

圖說:這段動畫展示了25條閃爍弧(scintillation arcs)二次頻譜隨時間變化的動態,這些變化來自脈衝星在軌道上移動時速度的改變。動畫每一幀代表連續六天中的某一天觀測到的閃爍弧情形。透過這些弧線的彎曲程度變化,科學家得以推算出散射電漿結構的距離與相對速度。超過20條高曲率弧線來自於本地泡中星際介質的湍流結構,這些電漿層會彎曲無線電波路徑並產生明顯干涉。小視窗中4條低曲率弧線來自脈衝星自身的弓形震波區域,是與脈衝星風和星際物質交界處有關的特殊結構。Credit: Reardon et al., Nature Astronomy (2025)

弓形震波:星際中的聲波弧形牆

PSR J0437−4715移動速度極快,其高速恆星風與星際物質相撞,就像船在水面劃出波浪般,形成了一道弓形震波。更特別的是,研究還發現來自震波尾部的電漿迴流現象,這在觀測中極為罕見。透過這些資料,科學家得以首次拼湊出一幅完整的脈衝星震波剖面圖,推動脈衝星震波新模型的建立。

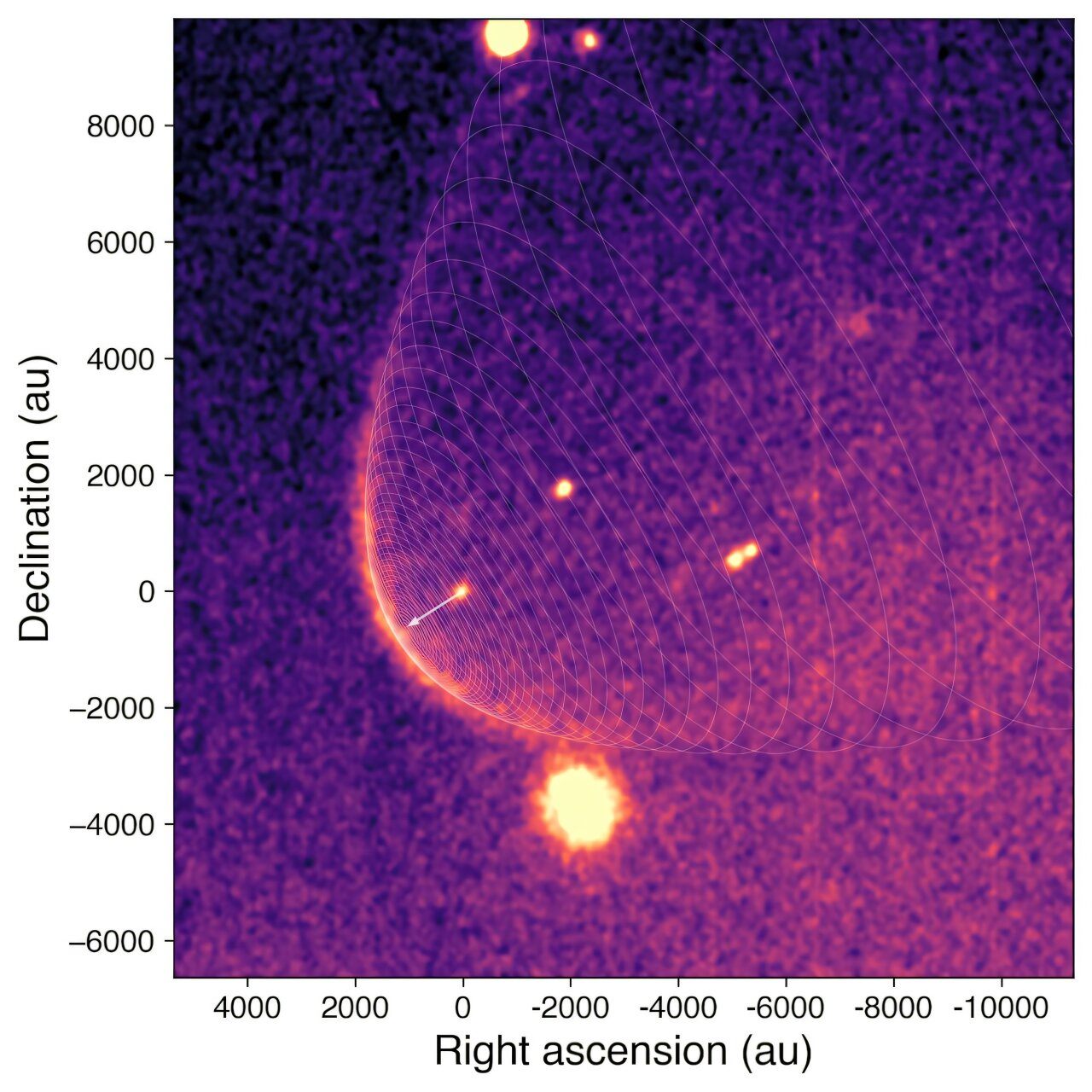

圖說:這張圖是來自南方天文研究望遠鏡(SOAR)的觀測資料,PSR J0437−4715周圍的弓形震波以 Hα 輻射所捕捉到的紅光影像為主體。圖中重疊了研究團隊建立的三維雙曲面模型,對應激波後方受到擾動的星際介質。圖中亮點是脈衝星的白矮星伴星,因兩者距離極近,在影像中無法分辨。Credit: Reardon et al., Nature Astronomy (2025)

本地泡的驚喜

PSR J0437−4715所在的區域與我們的太陽系相同,位於一個被稱為本地泡的低密度區域。然而,這次觀測顛覆了人們對這片區域空無一物的想像。觀測結果顯示本地泡存在大量的小尺度電漿結構,有些小到只有地球軌道一半大小,這代表著本地泡內部早已不是一片空曠,反而擁有豐富的電漿結構。這些結構不僅能幹擾無線電訊號,未來甚至可能影響到我們用來觀測重力波的脈衝星計時陣列(PTA)。

測量距離的全新技術

研究團隊更展示了一項關鍵的技術:透過閃爍弧的變化,可以精確測量脈衝星與地球的距離,誤差約±1.5光年,僅使用了較短的基線長度就媲美目前最精確的VLBI技術。而這項方法未來可望應用到更多尚無距離資訊的脈衝星上,協助繪製脈衝星的三維地圖。(編譯/王庭萱)

影片:這段動畫由 Carl Knox(Swinburne 大學/OzGrav 重力波中心)創作,模擬了毫秒脈衝星 PSR J0437−4715 及其周圍的震波結構,並示意其影響脈衝星發出的無線電波。

資料來源:The Conversation

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/23 09:53:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。