哈伯太空望遠鏡自1990年升空以來,已服役超過三十五年,持續帶來改變我們對宇宙理解的深度影像與觀測資料。為慶祝這一重要里程碑,NASA 與歐洲太空總署(ESA)於2025年4月接連釋出三張全新處理的影像,分別聚焦於三個代表性的觀測目標:小麥哲倫星系中的恆星形成區 NGC 346、螺旋星系 Messier 104,以及老鷹星雲中的創生之柱。這些影像不僅彰顯哈伯在可見光與紫外波段的觀測優勢,也再次證明其在天文研究中的關鍵地位。

恆星雕塑家:小麥哲倫星系中的 NGC 346

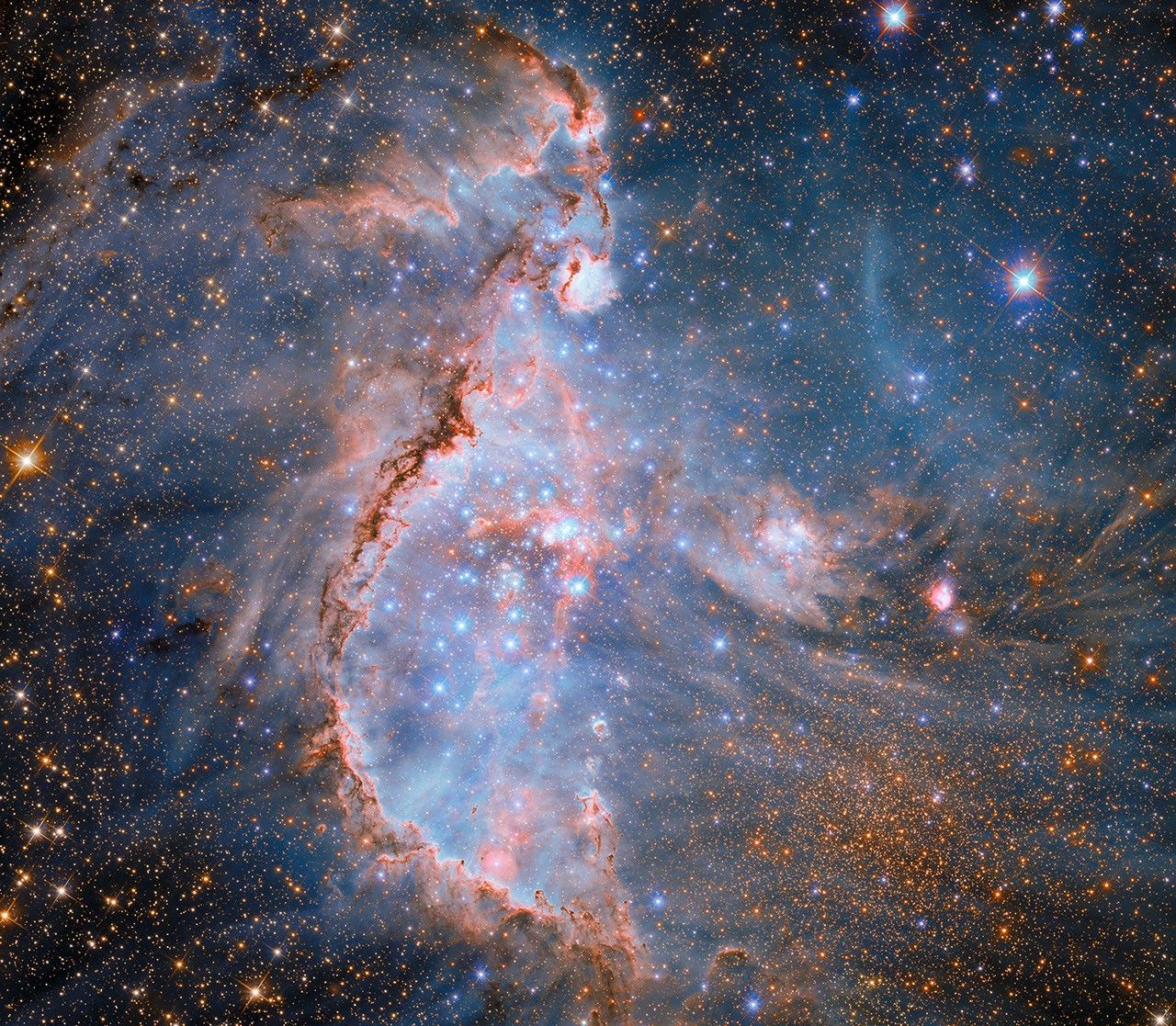

Hubble Spots Stellar Sculptors in NGC 346

哈伯團隊釋出一張全新處理的影像,聚焦於位於小麥哲倫星系中、距離地球約 20 萬光年的活躍恆星形成區 NGC 346。由於該星系的金屬含量偏低,條件類似早期宇宙,因此這一區域長期以來便是研究宇宙早期恆星與原行星盤形成過程的理想場域。

這是首度將哈伯在紅外、可見光與紫外波段對 NGC 346 的觀測資料整合成單一影像,清晰呈現超過 2,500 顆新生恆星、纖細氣體絲帶與塵埃雲的交錯結構。年輕而炙熱的藍色恆星釋放出強烈紫外線與恆星風,吹拂並雕塑周遭環境,形成通道、空泡與曲折邊緣,猶如在星雲中進行雕刻般的創作。

這些恆星分佈並非隨機,而是呈螺旋狀向星團核心集中。研究團隊發現,這種結構與氣體從星雲邊界穩定流入的模式相符,可能驅動了中心區域的新一波恆星誕生。過去此類「流動型恆星形成」現象僅在星系尺度中觀測到,如今在單一恆星形成區中首次獲得清楚證據,對恆星形成理論提供了嶄新突破。

墨西哥帽星系的新視角

Sombrero Galaxy

Sombrero Galaxy

另一張釋出的週年影像聚焦於螺旋星系 Messier 104,也稱為墨西哥帽星系,位於室女座方向,距地球約 2,800 萬光年。這個星系以其明亮的核心與寬廣塵埃盤聞名,外形神似墨西哥帽,為深空攝影中的經典目標。

此影像並非首次觀測成果,而是重新處理哈伯早年使用「先進巡天照相機」(Advanced Camera for Surveys)所拍攝的資料。透過數位處理與色彩合成技術,星系的結構細節得以更清楚展現。畫面中除了能分辨恆星群與盤面塵埃的精緻紋理,背景中還點綴著數百個更遙遠的星系,構成豐富的宇宙深景。

整張影像橫跨約 5 萬光年,星系盤在畫面兩側向外延展,中央核心明亮緊湊,前景塵埃帶則造成區域性遮蔽與對比變化,呈現出立體感十足的螺旋結構。這張重新演繹的影像展現了哈伯持續進化的能力,即使是舊資料,仍能透過新影像技術帶來全新詮釋。

老鷹星雲中的創生之柱

Eagle Nebula Pillar

哈伯再度回到其最經典的觀測目標之一:老鷹星雲(Messier 16)中的「創生之柱」(Pillars of Creation)。這座高聳的氣體與塵埃柱狀結構長度達 9.5 光年,距地球約 7,000 光年,是恆星誕生過程的指標象徵影像。

這些柱體由冷卻的氫氣與塵埃構成,內部孕育新生恆星,外層則受到年輕、質量極高的恆星照亮與侵蝕。恆星釋出的高能輻射與星風不斷侵蝕柱體邊緣,使其外型逐漸削蝕、變形。

這張影像由哈伯的寬視野相機三號(WFC3)於 2014 年拍攝,本次為 35 週年紀念特別重新處理。使用窄波段濾鏡捕捉氫、硫與氧的發射譜線後合成色彩:紅色代表硫、綠色代表氫、藍色代表氧,構成這幅色彩鮮明、細節豐富的星雲景象。這張新版本延續哈伯望遠鏡過去對「創生之柱」的長期追蹤觀測,讓天文學家得以以嶄新視角重溫這幅宇宙名畫。

這三張35週年影像展現哈伯望遠鏡在恆星形成、星系結構與星雲觀測上的卓越能力。儘管新一代望遠鏡投入運作,哈伯仍憑藉其可見光與紫外波段的高解析觀測,持續在天文學中發揮關鍵作用。三十五年來,哈伯為我們揭示宇宙的壯麗與細節,至今仍不斷帶來新的驚喜與啟發。(編譯 / 段皓元)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/19 15:36:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。