天文學家首度利用詹姆斯・韋伯太空望遠鏡,針對單一分子雲繪製出三種星際冰(水、二氧化碳、一氧化碳)的分佈圖,深入解析恆星誕生前的化學環境。這項研究不僅提升了空間解析度,也大幅增加樣本數量,為理解恆星與行星的形成提供了關鍵新線索。研究團隊成員之一為國立清華大學 天文研究所 何英宏助理教授。

在宇宙中寒冷的分子雲中,這些充滿氣體與塵埃的區域正是恆星誕生的搖籃。微小的塵埃粒子常被一層層冰所覆蓋,這些冰包含水、二氧化碳與一氧化碳等簡單分子,是恆星與行星誕生過程中不可或缺的原料。如今,天文學家首次成功繪製出這些冰在整個分子雲中的分佈圖,為我們提供了一扇前所未有的視窗,得以一窺恆星誕生之前的化學環境。

自從詹姆斯・韋伯太空望遠鏡發射以來,它對銀河系中寒冷而緻密區域的觀測,徹底改變了我們對星際冰如何形成與演化的理解。這些冰是在塵埃粒子表面慢慢堆積而成,隨著時間推進,參與構成新的恆星與行星系統。過去,韋伯主要針對單一形成中的恆星進行觀測,透過光譜中冰粒留下的訊號,分析其周圍的物理與化學條件。然而,若要真正瞭解這些冰是如何在恆星誕生前形成,又有哪些成分可能被帶入行星系統,我們就必須將觀測擴充套件至整個分子雲的規模。這些星際搖籃擁有密集的氣體與塵埃,是孕育恆星的關鍵場所,也是各種化學反應悄然進行的舞臺。

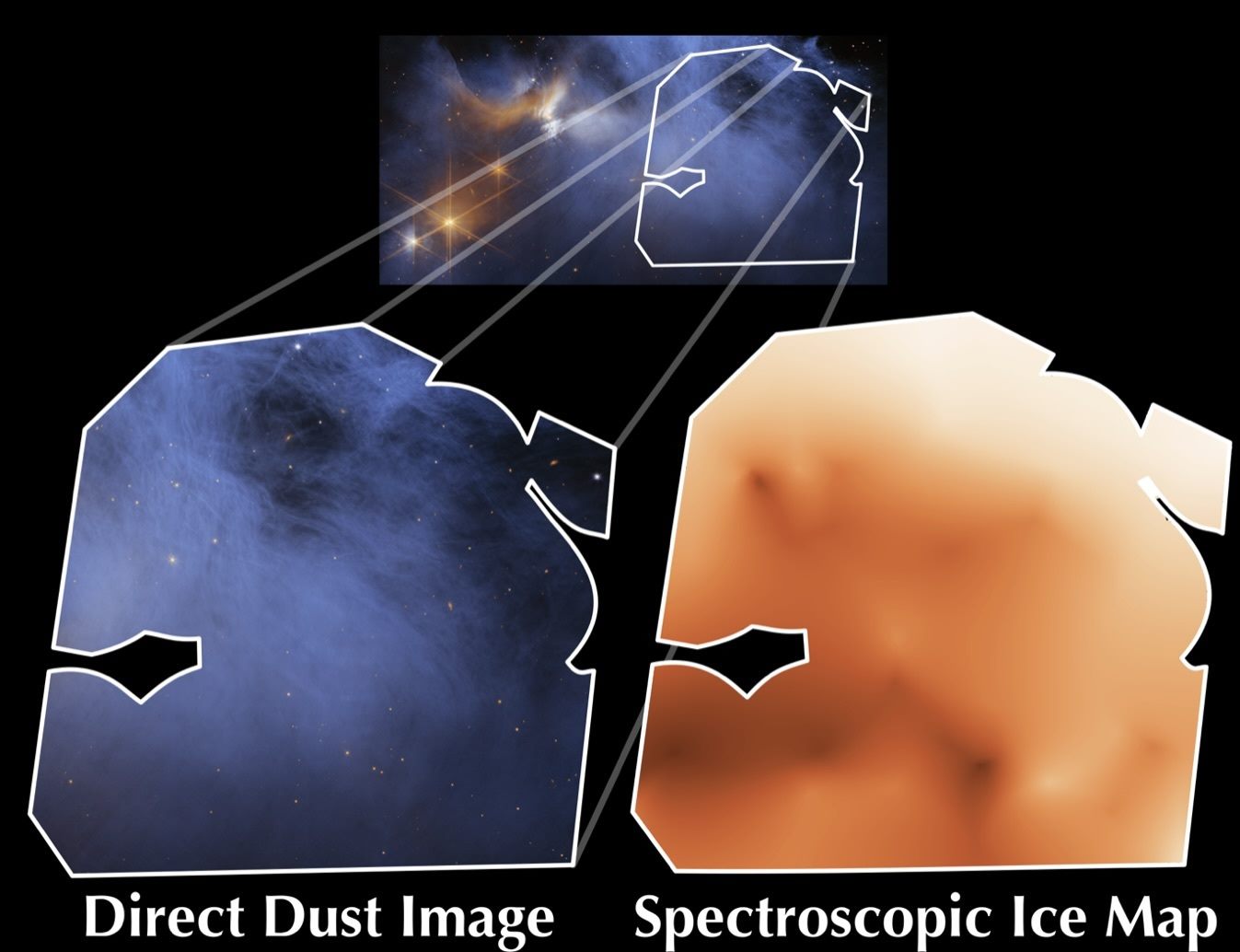

研究團隊使用韋伯望遠鏡,首次針對蝘蜓座 I 分子雲(Chamaeleon I molecular cloud)內的 44 顆背景恆星進行觀測與光譜分析,成功繪製出水冰、二氧化碳冰與一氧化碳冰的分佈圖。這些背景恆星位於分子雲後方,當其光穿越分子雲時,冰粒會吸收特定波長,產生光譜特徵。透過這些特徵,天文學家能推算出冰的種類、含量與分佈位置。

圖說:韋伯太空望遠鏡觀測蝘蜓座 I 分子雲的成果。左圖為直接拍攝的塵埃影像,右圖為透過紅外光譜製作的星際冰分佈圖示意圖,顯示水冰、二氧化碳冰與一氧化碳冰在雲中不同區域的變化,有助於理解恆星誕生前的化學環境。

© Z.L. Smith (Leiden University/Open University), J.A. Noble (Aix Marseille Université), M.F Rashman (Open University) and the IceAge team. Image adapted from data presented in Smith et al. Nature Astronomy 2025 (doi: 10.1038/s41550-025-02511-z) and from a NIRCam image of Cha I (credit: NASA, ESA, CSA and M. Zamani (ESA/Webb); science: M.K. McClure. (Leiden University), F. Sun. (Steward Observatory), Z.L. Smith. (Leiden University/Open University) and the IceAge ERS team).

觀測結果顯示,在分子雲的高密度區域,二氧化碳冰的比例特別高,支援 CO₂ 可於 CO 冰層中進一步形成的理論。此外,研究也發現,這三種冰類合計所含的氧原子,約佔星際氧總量的一半,代表有大量氧被鎖定在固態冰中,進而減少可參與氣態化學反應的比例,這將對行星系統的後續化學演化造成深遠影響。

這項研究是人類首次以這樣高的解析度與統計樣本量,在單一分子雲內繪製冰的分佈圖,突破了過去只能零星觀測的限制。未來,這種觀測技術可望應用於更多不同密度與環境的區域,進一步拼湊出從星際冰昇華為氣體、從塵埃成長為恆星的完整化學演化過程,最終幫助我們回答:生命的原料,從哪裡來?(編譯 / 段皓元)

資料來源:NTHU, Nature Astronomy

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/16 15:31:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。