圖說:在這張哈伯太空望遠鏡的影像中,同時呈現藍色與紅色的星系。影像來源:ESA/Hubble \& NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/ FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Acknowledgement: L. Shatz

通常紅色的星系被分類為無法再產生新恆星的「死亡」星系,是因為在演化過程中,當星系中壽命較短的藍、白色大質量恆星死亡後,僅餘的低質量壽命較長的紅色恆星,使星系看起來偏紅。但是近期研究團隊提出新的觀點指出,某些紅色星系其實仍在形成新恆星,只是主要形成的是本身即呈紅色的低質量恆星,此概念對目前既有的星系演化理論構成挑戰。

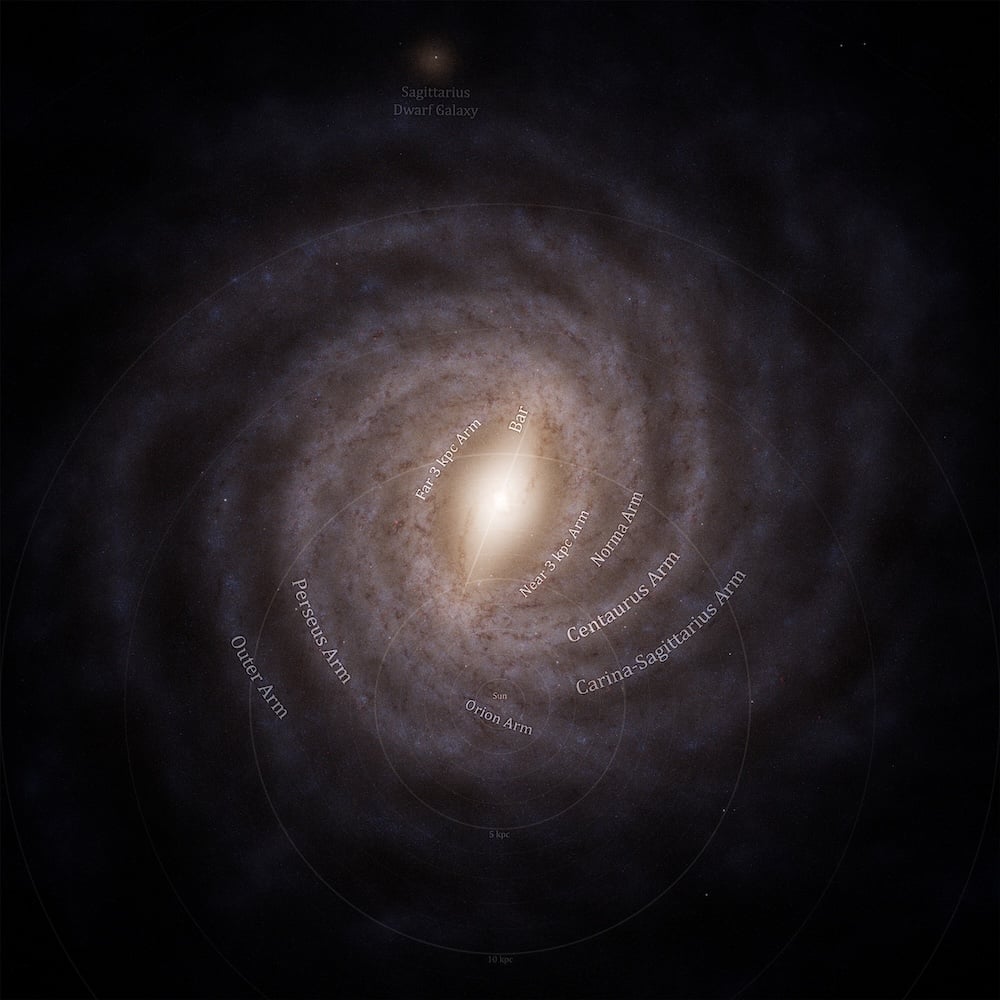

圖說:藝術家筆下所呈現的銀河系外觀,圖片來源:Universe Today

團隊認為,這些「紅色恆星形成星系」(red star forming galaxies)並不符合傳統將星系劃分為「藍色、年輕、活躍」與「紅色、年老、無新星生成」兩類的標準。建議加入第三類星系分類,以補足這種尚未被理解的族群。這類星系會呈現出紅色外觀,並不是因為恆星形成已停止,而是誕生的多為低質量恆星。表面溫度低且顏色偏紅,使整個星系呈現紅色外觀。

圖說:觸鬚星系(Antennae Galaxies)是由NGC 4038與NGC 4039相互合併碰撞所形成的星驟增星系。影像來源:NASA/ESA

這項發現意味著宇宙早期的恆星形成與演化,可能比目前所認知的更為複雜,也可能顯示恆星數量被低估了。過去天文學家認為星系演化是一條固定的歷程:從活躍的藍色星系,經歷老化或星系合併等劇變,最終變為紅色星系。而團隊最新的研究結果則顯示,部分星系或許走上與傳統模型不同的演化路徑:以緩慢但穩定速率產生新的低質量紅色恆星。

此研究結果將帶來深遠的影響,或許會讓天文學家重新評估宇宙中恆星形成演化的時序與規模。團隊未來計畫進一步驗證此新分類,其中一組成員將專注於紅色恆星形成星系的特徵識別,另一組則將利用蓋婭衛星所蒐集的超過20億顆銀河系恆星資料,分析這類星系的形成演化與分佈模式。

上述研究一旦獲得確認,將推動星系分類系統的重大修正,並深化我們對宇宙早期恆星形成條件的理解。星系演化的過程將不再只是由藍轉紅的單一模式,而將是具有多樣性與複雜性的宇宙演化影象。(編輯/蔡承穎)

資料來源:Universe Today

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/14 08:01:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。