近期來自各界的太空專家示警,未來人類可能無法上太空了。理由竟然是被自己製造的垃圾擋住去路!

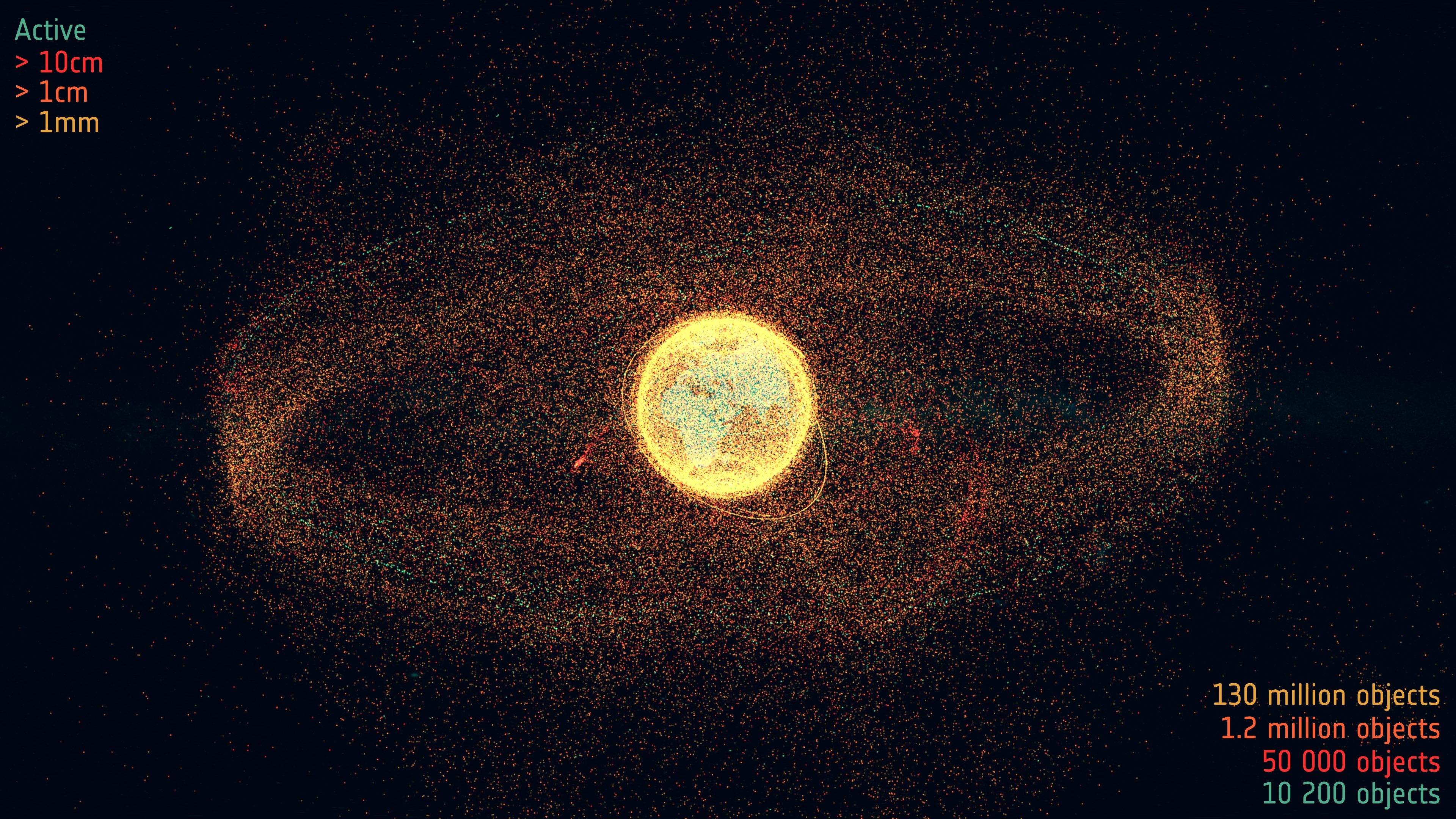

由歐洲太空總署(ESA)主辦的第9屆專家歐洲太空碎片會議於上週在德國波昂舉行。根據會中歐洲太空總署提供的資料,目前地面雷達大約可以追蹤到4萬個被視為太空垃圾的物體,其中包括使用過後的火箭、退役衛星和一些較小的碎片。雖然各個人造衛星的操作人員每天都會進行軌道調整,讓人造衛星避開危險區域,但估計仍有1.3億個較小的碎片是雷達無法偵測到的,讓操作人員無法防止衛星發生碰撞。

雖然太空垃圾已經是學界討論數十年的議題,但近年來隨著星鏈等私人通訊衛星「巨型星座」計畫的發展,太空擁擠情況變得更加嚴重。隨著太空中交通量增加,衛星之間發生大規模碰撞的可能性變得越來越大。ESA的太空安全計畫負責人受訪時提到2019年星鏈的衛星與ESA的Aeolus地球觀測站險些相撞的經歷,如今星鏈衛星的數量已經從當時的不到70顆增加超過100倍,未來競爭對手亞馬遜和中國也將各自部署上千顆衛星到太空,衛星與發射過程中製造的大量火箭殘骸,已經讓衛星差點碰撞的事件成為每天的常態。

不只是地球附近越來越擁擠,隨著登月計畫如火如荼地發展,狀況也開始蔓延到月球附近的太空空間。而在太空中只要發生一次大規模碰撞就足以產生大量不斷擴大的碎片雲,小碎片又會再引發一連串的二次撞擊,直到軌道被嚴重汙染。專家在會議中再度重申必須建立跨國監管太空飛行的法規與機制,否則我們將一再重蹈覆轍。

ESA的署長Josef Aschbacher受訪時強調「僅僅防止新的太空碎片的增加已經不夠了,我們現在必須積極清理太空垃圾環境,阻止可能導致未來無法使用熱門軌道區域的連鎖反應發生。」然而,ESA曾計畫在2028年發射ClearSpace-1捕捉一個太空垃圾並帶回大氣層中焚毀,但卻因目標被其他物體擊中碎裂,使得任務只能更改目標重新計畫。

無奈的是在目前世界局勢下,監管體制的建立和積極的垃圾清除任務都還遙不可及。如果未來我們再也無法前往太空,或將是全人類得共同承擔的後果。(編譯/王彥翔)

圖說:影像中碎片的顏色編碼表示了各種物體的大小與數量,以及2024年8月當下繞地球執行的現役衛星。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/13 13:55:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。