天王星一直以近乎橫躺的方式繞著太陽執行,造就一個奇怪而神秘的世界。如今,研究人員使用美國太空總署的哈伯太空望遠鏡,針對天王星的大氣成分和動態進行了二十年的追蹤,有了最新的發現。

人們與天王星的初次近距離接觸是1986年飛掠的航海家二號,但在航海家二號的照片中,天王星像是個平淡無奇的藍綠色撞球。然而,透過哈伯太空望遠鏡成像光譜儀(STIS)的高解析度進行長時間追蹤,記錄下了天王星從2002年到2022年的20年季節變化。近期由亞利桑那大學的Erich Karkoschka以及威斯康辛大學的Larry Sromovsky和Pat Fry領導的團隊,則利用這些資料繪製了天王星大氣結構變化的影像。

天王星的大氣主要由氫和氦組成,還有少量的甲烷、微量的水和氨。其中甲烷吸收了陽光中的紅光,使得天王星呈現綠色。同時,天王星近乎橫躺的方式繞著太陽執行一週大約需要84個地球年。在過去的二十年天王星經歷了北半球春季,觀測資料顯示在這段期間天王星上存在複雜的大氣環流模式。其中對甲烷分佈最敏感的資料顯示,極地區域有沉降氣流,而其他地區則有上升氣流。

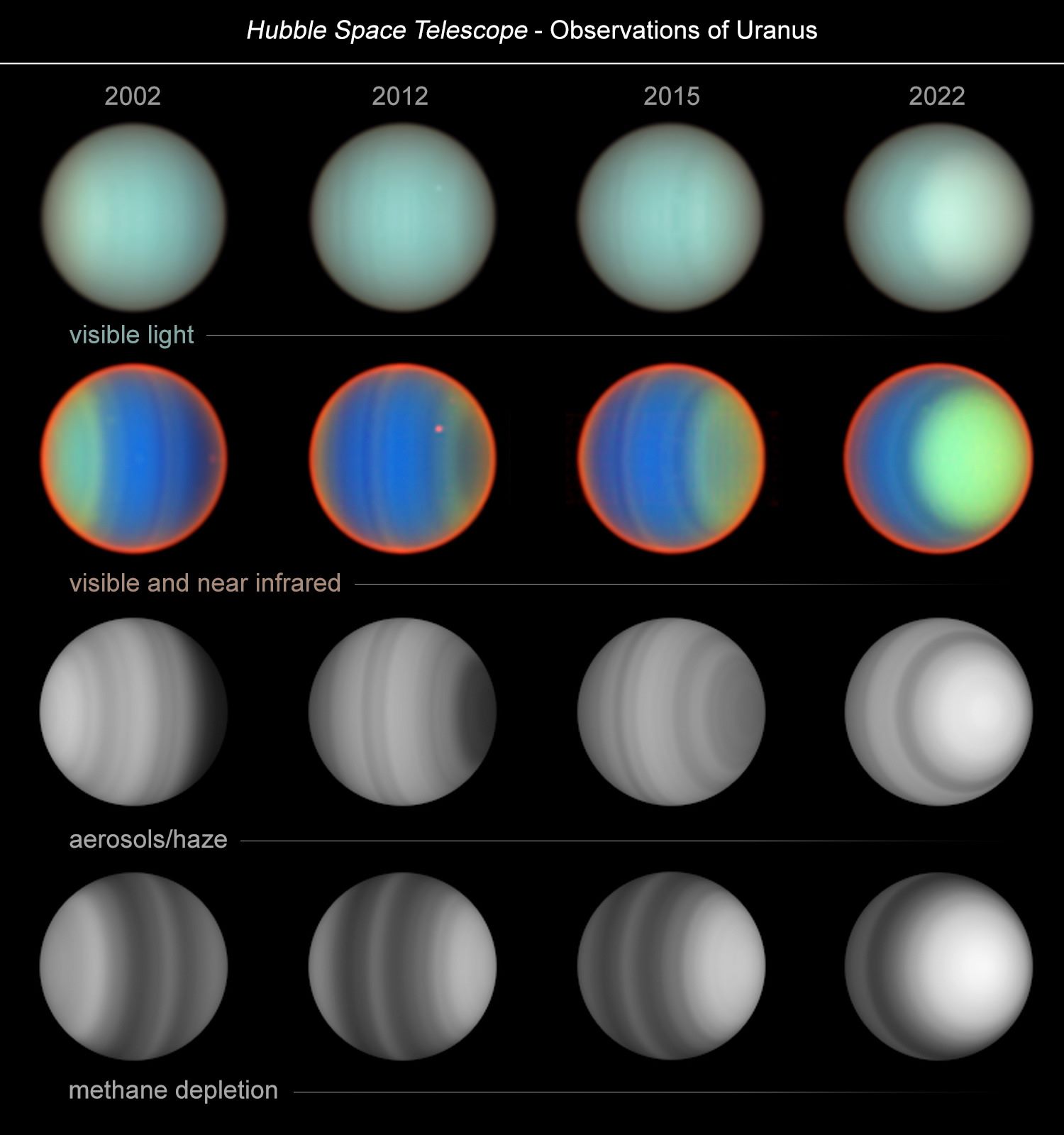

哈伯望遠鏡團隊在20年間對天王星進行了四次觀測:分別是2002年、2012年、2015年和2022年。他們發現,與氣態巨行星土星和木星的情況不同,甲烷在天王星上的分佈並不均勻。此外,在兩極附近的甲烷消耗量非常大。二十年來,這種消耗量一直保持相對穩定。但隨著天王星將在2030年來到北半球夏至,大氣中的氣膠和霧霾出現劇烈變化。

下圖中展示了STIS在20年的時間裡觀測天王星的變化。第一列是在可見光下天王星的樣子。研究人員發現南極地區(圖左)因進入冬季陰影而變暗,而北極地區(圖右)則因進入北半球夏季而變得更亮。

圖說:哈伯太空望遠鏡在過去20年所拍攝的影像,呈現了天王星大氣中氣膠與甲烷的分佈變化。

第二列利用可見光和近紅外光組合而成的假色影像中,顏色和亮度反映的是甲烷和氣膠粒子在大氣中的量。綠色區域表示甲烷比藍色區域少,而紅色區域則沒有甲烷。由於紅色區域位於影像邊緣,顯示天王星的平流層幾乎沒有甲烷存在。

下面兩列則利用可見光到近紅外線的1,000種不同波長,藉此推測氣膠粒子和甲烷的緯度分佈。在第三列中,明亮的區域表示雲量較多,而黑暗區域表示天氣晴朗。在第四列中,明亮區域表示甲烷消耗量大,而黑暗區域則表示甲烷含量充足。

綜合比較發現天王星的中低緯度地區,氣膠粒子和甲烷消耗量在二十年的觀測中沒有太大變化。 然而,北極附近的氣膠粒子急劇增加,隨著太陽光離開南半球,南極附近的氣膠粒子似乎也跟著消失了。這是太陽輻射改變天王星大氣中氣膠分佈的證據。另一方面,兩極地區的甲烷消耗量似乎都保持在相當高的水準。

哈伯太空望遠鏡已運作三十多年,並不斷取得突破性發現。隨著天王星進入北半球夏季,天文學家將繼續觀測天王星,希望對這顆遙遠的行星有更多的瞭解。(編譯/王彥翔)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/01 15:33:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。