天文學家首度確認海王星上存在極光現象,由NASA詹姆斯・韋伯太空望遠鏡所發現,補上了太陽系四顆巨行星極光觀測的最後一塊拼圖。這也是我們首次直接捕捉到這顆最遠行星的極光輝光與光譜特徵。

海王星位於太陽系邊緣,距離太陽約48億公里,是一顆冰冷巨行星。自1989年美國太空總署(NASA)的航海家二號飛掠海王星後,這顆遙遠行星便再無太空船造訪。此後,包括哈伯太空望遠鏡在內的多項天文設施持續監測海王星的天氣變化,並在2013年發現一顆新衛星。然而,關於海王星極光活動的觀測,天文學家始終僅獲得些許模糊線索,無法直接確認。

如今,NASA的詹姆斯・韋伯太空望遠鏡首度捕捉到海王星上明亮的極光活動。這項突破得益於韋伯望遠鏡優異的近紅外靈敏度,不僅能拍下極光發出的輝光,還能透過光譜清楚辨識代表極光活動的重要指標:三氫陽離子(H₃⁺)。這種離子也曾在木星、土星與天王星的極光中被偵測到,被視為氣體行星極光的重要證據。這次除了拍攝行星影像外,天文學家也量測了海王星上層大氣電離層的溫度。結果顯示,該區域自1989年以來已冷卻了數百度,2023年的溫度僅為當年的一半左右。這種劇烈冷卻現象可能正是極光長期未被發現的主因:低溫會導致極光變得極為微弱,難以觀察。

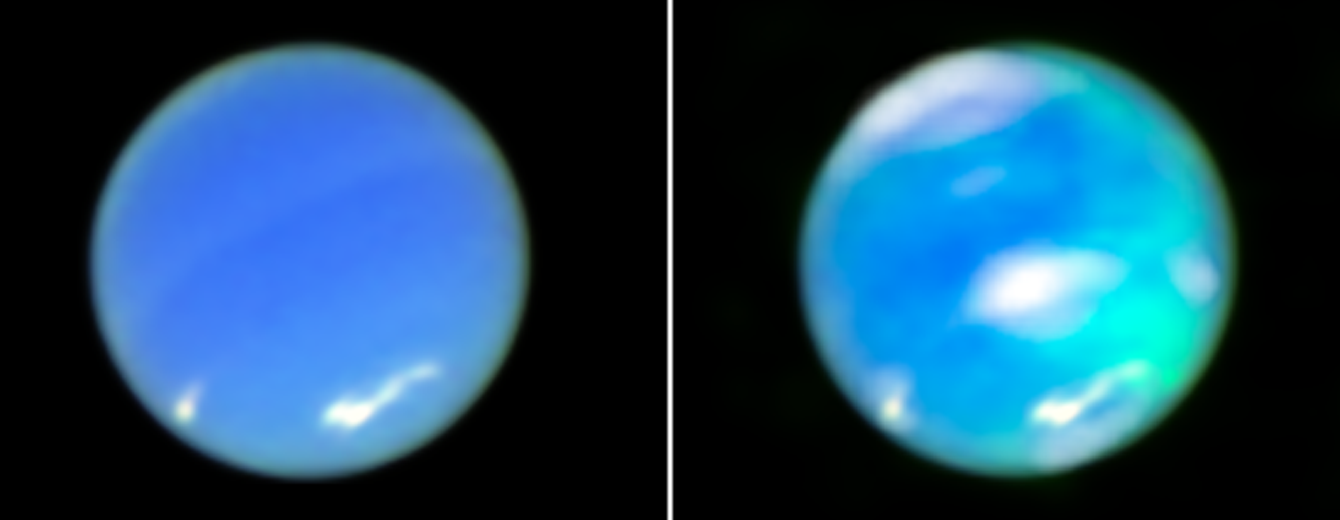

圖說:韋伯太空望遠鏡首度捕捉到海王星上明亮的極光活動。左圖為NASA哈伯太空望遠鏡拍攝的海王星影像;右圖則為該影像與韋伯太空望遠鏡的觀測資料合成。圖中藍綠色斑塊代表極光活動,白色區域則為雲層。

與地球或木星不同,海王星的極光並不集中於南北極,而是分佈在行星的中緯度地區。這是因為海王星具有異常傾斜的磁場結構,其磁軸與自轉軸傾斜達47度,這一特徵最早由1989年的航海家二號所發現。由於極光發生在磁力線匯入大氣的區域,因此海王星的極光遠離自轉兩極,呈現出與其他行星截然不同的分佈樣態。

此次發現不僅證實了海王星確實存在極光現象,也為我們開啟了探索冰冷巨行星磁場與太陽風互動作用的全新視野。未來,天文學家將以韋伯望遠鏡長期追蹤海王星的變化,涵蓋完整的太陽活動週期(約11年),以進一步揭示其磁場的起源與演化過程,並為未來探測天王星與海王星的任務奠定科學基礎。(編譯 / 段皓元)

資料來源:WEBB

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/03/27 09:50:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。