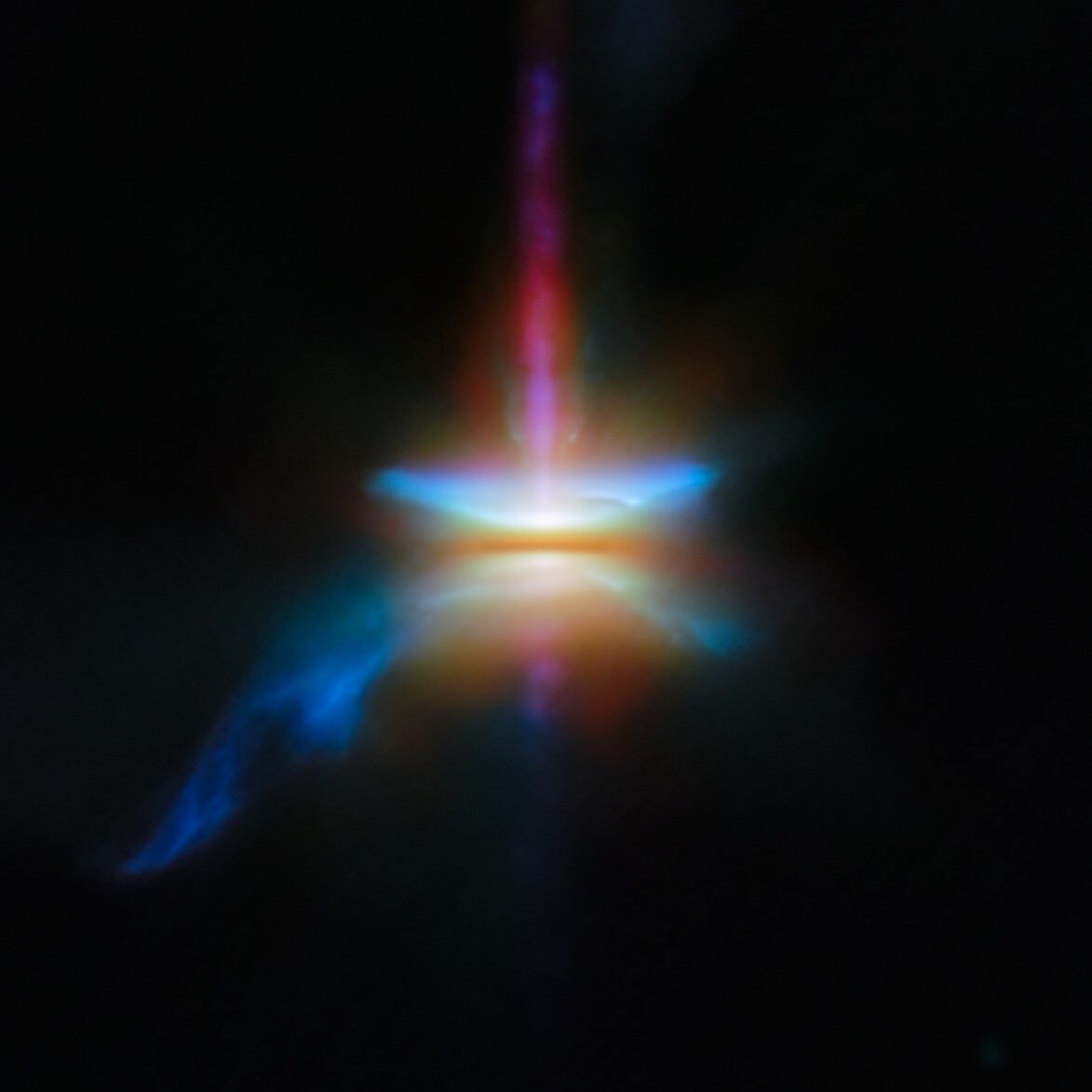

這張由韋伯太空望遠鏡拍攝的照片以前所未有的細節呈現了HH 30。這個天體是一個邊緣朝向我們的原行星盤,周圍伴隨著噴流與盤面風,位於金牛座分子雲(Taurus Molecular Cloud)內的黑暗雲LDN 1551。

圖說:這是一張新形成恆星周圍原行星盤的特寫影像。影像結合了多種不同波長的光,並以各種顏色分別呈現。貫穿中央的黑暗線條代表由不透明塵埃構成的盤面,隱藏其中的恆星在中央產生強烈光輝。筆直向上的光帶是一股噴流,而其他氣流則形成盤面上方與下方的耀斑,以及從一側延伸出的尾狀結構。加上標註的版本可於文章附圖中找到。來源:ESA/Webb, NASA \& CSA, Tazaki et al.

赫比格-哈羅天體(Herbig–Haroobject)是恆星形成區內的小型星雲,代表著年輕恆星噴出的氣體因衝擊波加熱而發光的位置。HH 30就是這種噴出的氣體形成狹窄噴流的最佳寫照。噴流的源頭——一顆年輕恆星——隱藏在邊緣對著我們的原行星盤後方,而這顆恆星正照亮其周圍的盤面。

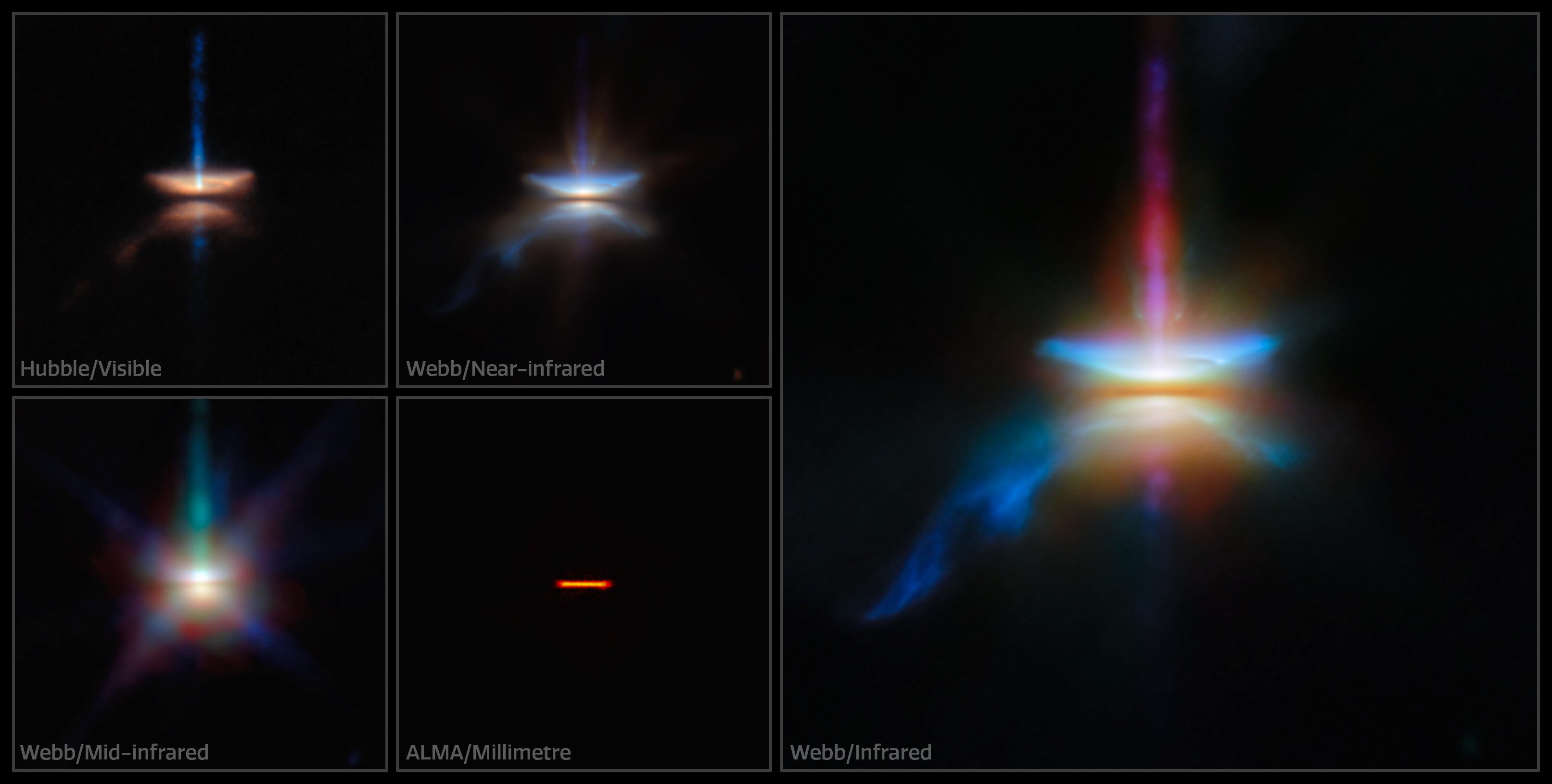

HH 30在早期由哈伯太空望遠鏡發現,因此它被認為是側向圓盤的典型範例,從這個角度觀察的盤面是研究塵埃顆粒如何漂移與沉降的絕佳實驗室。一組國際天文學家團隊結合韋伯望遠鏡、哈伯望遠鏡以及ALMA的觀測資料,分析該系統在不同波長下的盤面樣貌。來自ALMA的長波觀測資料標示出毫米級大小的塵埃顆粒位置,這些顆粒集中於盤面的中央平面狹窄區域。而韋伯望遠鏡的近紅外線資料則揭示了更小的塵埃顆粒分佈情況。這些微小顆粒僅約百萬分之一公尺,相當於細菌的大小。相較於集中在盤面最密集區域的大型塵埃顆粒,這些微小塵埃則分佈得更加廣泛。這些觀測資料顯示,大型塵埃顆粒會在盤面內遷移並最終沉降成一層薄薄的塵埃層。而這層狹窄且密集的塵埃層,是行星形成過程中的關鍵階段。在這個高密度區域內,塵埃顆粒會逐漸聚整合小卵石,最終演變成行星本身。

圖說:一組包含四張小圖與一張大圖的HH 30原行星盤影像,來自不同望遠鏡並以不同顏色表示各種光波波段。這些影像展示了盤面及其周圍氣流的不同特徵。標示如下(從上到下、從左到右):哈伯─可見光;韋伯─近紅外線;韋伯─中紅外線;ALMA─毫米波;(右側大圖)韋伯─紅外線。來源:

ESA/Webb, NASA \& CSA, ESA/Hubble, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

除了塵埃顆粒的運動,韋伯、哈伯與ALMA影像還揭示了HH 30內部數個層疊的結構。一股高速噴出的氣體噴流,以90度角從狹窄的中央盤面射出。這股狹窄噴流外圍則包圍著一個更寬的圓錐形外流。而環繞這個圓錐狀外流的,則是一片反射來自盤面內部年輕恆星的廣大星雲。HH 30是一個充滿動態變化的場所,從微小的塵埃顆粒到強勁的氣體噴流,都在這裡扮演著形成新行星的重要角色。(編譯/王庭萱)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/02/06 15:20:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。