在太陽系的衛星之中,土衛六如何能夠維持濃厚的大氣層一直是個謎。土衛六是土星最大衛星,又稱為「泰坦」。其直徑大小雖然僅為地球的40%,卻擁有約為地球大氣1.5倍密度的濃厚大氣層,如果太空人能在其地表行走,可能會感覺像在潛在水中行走一般。天文學家曾經推測,土衛六之所以能夠擁有濃厚大氣,或許是因為內部豐富的有機物受熱分解後持續補充大氣物質所致。而近期研究團隊設計實驗模擬土衛六的環境與大氣演化,證實了前述想法。

圖說:卡西尼號探測船所拍攝的土衛六真實色影像。影像來源:NASA/JPL-Caltech

土衛六的大氣層主要由約95%的氮氣和5%的甲烷組成,自從1944年被發現以來,其來源、存在的時間長短與演化過程一直是天文學家們關注的問題,其中甲烷的存在對於維持土衛六濃厚的大氣層至關重要。由於甲烷受到太陽輻射作用後會發生化學反應並逐漸消耗,天文學家曾估計只要約3,000萬年的時間,目前儲存在土衛六大氣中的甲烷就會完全消散,如此將會導致大氣中的其他物質凝結。因此天文學家認為,土衛六內部必定有某種機制能夠持續補充甲烷,否則大氣層將在土衛六的演化過程中迅速消失。直到2019年,部份天文學家推測土衛六的大氣可能透過內部的熱化學反應補充。由於土衛六內部蘊含大量的有機物,若受熱分解將會釋放出氮氣與碳氫化合物(例如:甲烷),若這些氣體逐漸滲透至地表散出,最終將逐漸累積形成厚重的大氣層。

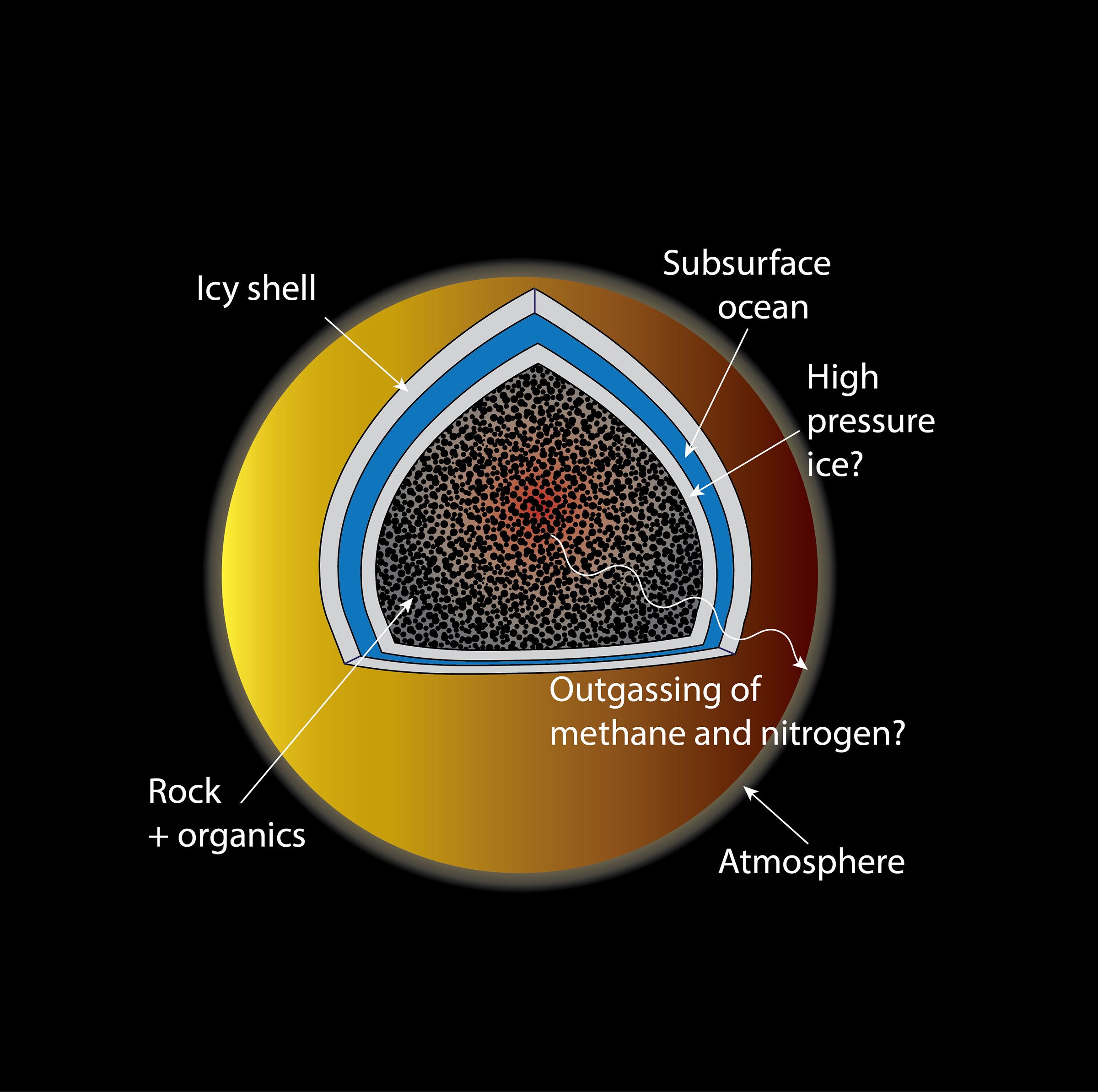

圖說:近期團隊正在研究土星最大的衛星土衛六如是何維持濃厚的大氣層。天文學家認為土衛六的核心被多層的冰和地下液態海洋所覆蓋。而最新的實驗顯示,核心中的有機物受熱後產生的氮氣和甲烷氣體可以滲透到地表,並不斷補充土衛六的大氣層。圖片來源:Southwest Research Institute

近期研究團隊依據卡西尼號(Cassini-Huygens)探測器的資料,設計模擬土衛六的環境進行實驗,更進一步驗證了此項推論。團隊在實驗室中創造出高達10千巴(kbar)的壓力模擬土衛六內部環境,將有機物加熱至攝氏250度至500度。結果顯示在此條件下有機物會持續分解並生成大量的二氧化碳與甲烷,能夠持續補充大氣物質並形成土衛六的濃厚大氣層。

圖說:研究團隊在實驗室中創造出與土衛六岩石核心相近的溫度、壓力條件,並在此條件下對管中的有機物進行加熱和加壓,結果大量產生維持土衛六大氣層所必需的氣體,氮氣與甲烷。影像來源:Southwest Research Institute

研究團隊將進一步與預計於2028年發射,未來將登陸土衛六的蜻蜓號(Dragonfly)探測任務合作,研究土衛六是否存在地下海洋以及是否適合生命生存。(編輯/蔡承穎)

資料來源:phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/01/29 16:10:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。