透過由快速旋轉的中子星組成的「星系級重力波探測器」,天文學家發現宇宙結構正在不斷振動。這種背景「隆隆聲」可能源自於星系中心超大質量黑洞的合併,而此次研究還發現了這些訊號比預期更強的有趣現象。

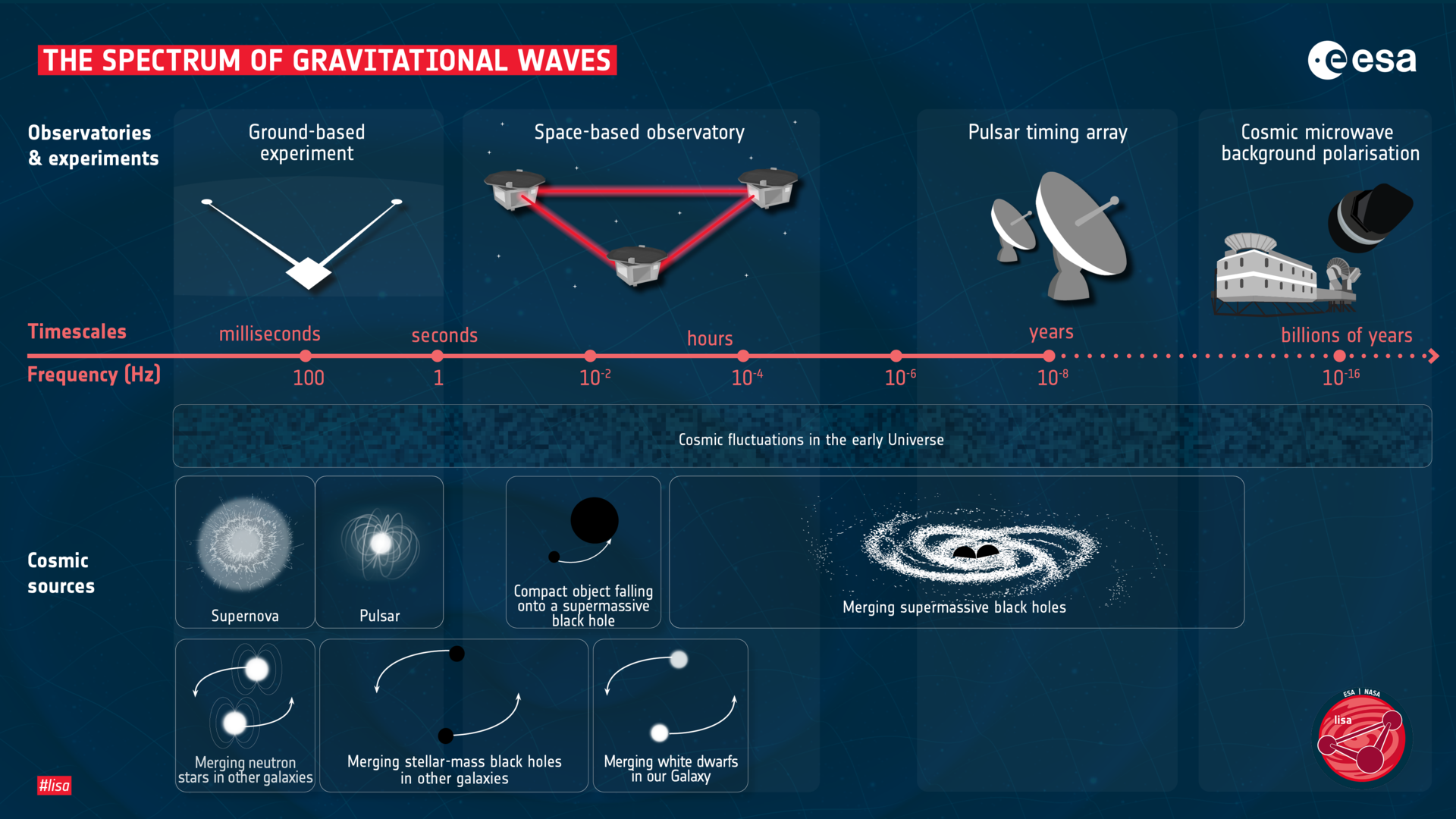

重力波是時空結構中的漣漪,可分為高頻與低頻兩種。一般的黑洞合併會發出高頻重力波,可用地面探測器探測;而超大質量黑洞在星系合併後發出的低頻重力波,只有星系級的探測器才能檢測到。

圖說:重力波頻譜。地面探測器可探測恆星級黑洞合併的重力波,若要觀測更地頻率的重力波則需要更長基線的探測器。下一代雷射干涉太空天線可望探測到更大質量的合併事件,而超大質量黑洞合併的重力波波長可達數光年,需利用脈衝星計時陣列才能探測。來源:ESA

研究團隊使用了MeerKAT脈衝星計時陣列(MPTA),這是一個由南非MeerKAT無線電波望遠鏡陣列為基礎的探測計畫。MPTA觀測83顆脈衝星,記錄其發出的脈衝到達地球的時間,並分析奈秒級的微小偏差。脈衝星因其穩定性被稱為「宇宙時鐘」,這些緻密天體每秒旋轉數百次並發出規律的輻射脈衝。如果重力波經過地球與脈衝星之間的時空,會改變脈衝的到達時間,為檢測重力波提供線索。

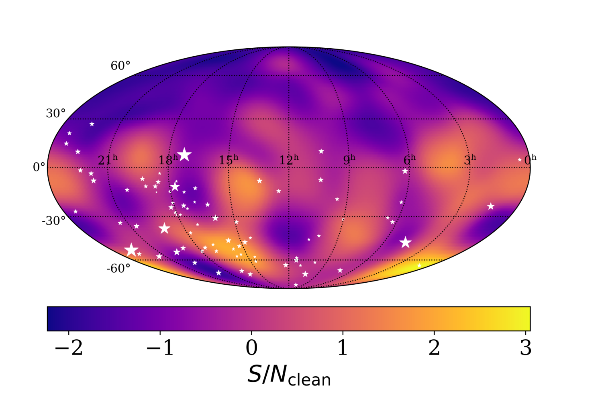

MPTA的觀測結果顯示,重力波背景的訊號比預期的更強,這可能意味著宇宙中存在更多超大質量黑洞雙星系統,或我們的理論模型需要進一步修正。此外,團隊還首次在南半球天空的7 nHz頻段發現了一個「熱點」,可能是超大質量黑洞合併的集中活動區域。這支援了重力波背景主要來自於這些雙黑洞系統的理論,而非來自於均勻分佈的早期宇宙事件(如宇宙弦或量子漲落)。然而,該「熱點」是否確實為物理現象還是統計異常仍需未來的觀測來確認。

圖說:全天域重力波背景訊噪比繪製圖(7nHz)。白色的星點為MPTA中使用的脈衝星位置,越大的星點代表可以提供更多關於背景重力波的資訊。在南半球的位置(RA\=1h, DEC\= −70◦)存在顯著的訊號。來源:Matthew T. Miles et al,(2024)

未來,研究團隊將繼續結合其他國際脈衝星計時陣列(NANOGrav、PPTA)的資料,進一步檢測重力波背景的來源與特徵。這些研究將使我們更深入地瞭解宇宙的時空結構與起源,並為探索早期宇宙的未知領域提供新方向。

研究成果在本月以三篇論文的形式發表於《皇家天文學會月刊》。(編譯/王庭萱)

資料來源:The Conversation

更多資訊:

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/12/07 12:29:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。