2024年5月10日,在經歷過去20年來最大的一次磁暴後(回顧:21年來最強地磁暴讓歐洲各國現極光),NASA的「科羅拉多內輻射帶實驗」(CIRBE)立方衛星上的儀器發現了第三條暫時性的範艾倫輻射帶(Van Allen Belts)。這是環繞地球的一個新的暫時性帶狀區域,充滿了能量範圍在1.3至5百萬電子伏特之間的高能帶電粒子。位置介於距離地表1,500到40,000公里之間。

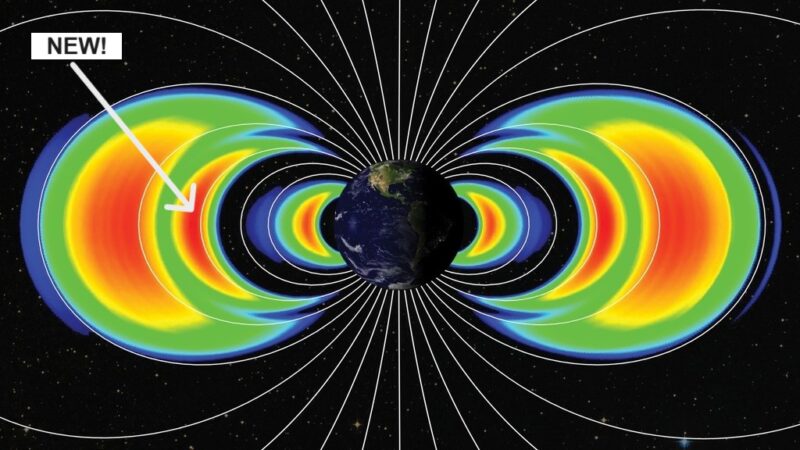

地球的磁場能夠捕捉高能帶電粒子,並保護地球免受太陽風暴的直接影響。被捕捉的粒子形成了兩個環繞地球的輻射帶,稱為範艾倫輻射帶,形狀類似兩個巨大的甜甜圈,分為內帶和外帶。外輻射帶主要由來自太陽的高能帶電粒子構成,而內輻射帶則是由宇宙射線與地球大氣層相互作用所產生。在太陽風暴特別強烈時,地球的範艾倫輻射帶會對太陽風變化作出反應,有時甚至會出現第三個暫時性輻射帶。這種現象最早在2012年被觀測到,而此次新發現的第三個輻射帶是由NASA的CIRBE立方衛星觀測到的。這個暫時性的輻射帶可能會持續數月甚至數年。科學家們正研究這些資料,以更深入理解輻射帶的形成過程。

圖說:第三個暫時性的範艾倫輻射帶的位置。Image via NASA.

1958年1月31日,美國在發射探索者一號時,搭載了範艾倫改良製造的蓋格計數器,用以偵測宇宙射線。回傳的資料顯示,從地表開始,宇宙射線隨高度增加而劇增,但在某個高度後卻瞬間歸零。這一現象當時讓許多科學家感到困惑,因為資料不應該如此不連續,且離開地球後宇宙射線不可能為零或微弱到無法測量。後來,在探索者三號上的蓋格計數器同樣記錄到了類似資料。為了驗證這一現象,範艾倫在探索者四號上的蓋格計數器前方加裝了一片鉛板,這才得到了完整的記錄。他發現,地球周圍存在大量帶電粒子的帶狀結構,這些粒子導致蓋格計數器在穿越這些區域時出現爆表現象。這一發現證實了範艾倫輻射帶的存在。

範艾倫輻射帶的發現對於人類探索太空至關重要。範艾倫計算出輻射帶中較弱的區域,使得人類和機器能在適當的防護措施下穿越輻射帶進入太空而不受損壞。「範艾倫輻射帶」一詞專指地球周圍的輻射帶。然而,在其他行星周圍也存在類似的輻射帶,這些輻射帶同樣是由行星磁場捕獲高能帶電粒子形成的。(編輯/段皓元)

參考資料:CIRBE, NASA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/08/04 13:02:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。