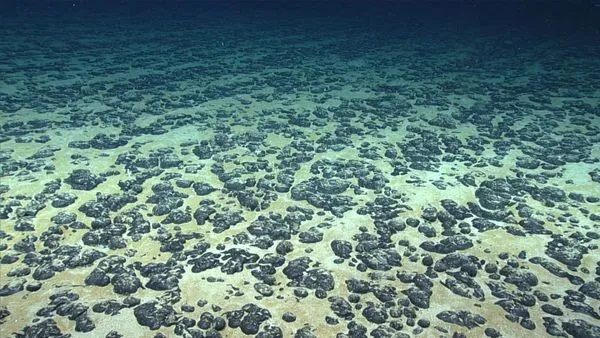

近期研究團隊發現,散佈在太平洋海底深處,約馬鈴薯大小的鐵錳氧化物,也就是俗稱的「錳核」,可以在完全黑暗環境中自發性產地生氧氣。這是科學家首次觀察到在沒有生物體參與的情況下,能夠在自然產生氧氣,挑戰了我們對於地球上生命形成的理解。「錳核」常見於深海平原,即海面下約3,000至6,000公尺的海底平坦區域。這些金屬核的主要成分為鐵、錳氧化物,但其中也含有鈷、鎳和鋰等金屬,以及鈰等稀土元素。而這些物質都是電子材料製程和開發低碳技術所不可或缺的。

圖說:「錳核」是約馬鈴薯大小的鐵、錳氧化物,其中也含有鈷和稀土元素等貴金屬。影像來源:Space.com

團隊原本是想要研究開採錳核對於生態環境的影響,於是使用位於不同地點的特殊實驗室,測量了深海中氧氣濃度的變化。在一般的情況下,海洋深度愈深,可以透射到此的光線愈少,間接造成可以在此繁衍的光合作用生物就愈少,氧氣的產量也就越低,海中的氧含量也就愈少。但根據測量資料顯示,深海中的氧氣含量並未隨著深度下降,而是穩定地直達海底。

經過進一步研究之後,發現浸泡在深海海水中的錳核內部,金屬離子間存在著電位差,會自發性地電解海水產生氧氣,也就是所謂的「暗氧」。即非透過光合作用,自然產生的氧氣。團隊的科學家說明:「要在地球上開始有氧生命,環境中就必須有氧氣。以前我們的理解是地球的氧氣供應始於光合作用生物。但我們現在知道,在沒有光的深海中也會自發性地產生氧氣。因此,我認為我們需要重新審視這樣的問題:有氧生命是從哪裡開始的?」也就是說,由遍佈海底的錳核電解海水所產生的氧,很有可能才是深海生態系統中氧氣的主要來源。

接下來團隊將研究這項新發現,如何影響約37億年前地球生命的起源。(編輯/蔡承穎)

資料來源: Space.com

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/07/27 11:15:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。