目前所發現的黑洞質量分佈範圍很廣,但大多是10到100個太陽質量的恆星級質量黑洞,和超過100,000個太陽質量以上的超大質量黑洞, 在100到100,000個太陽質量之間的中等質量黑洞卻十分稀少。

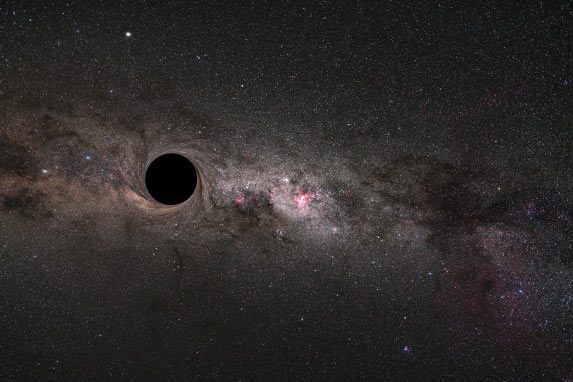

圖說:藝術家筆下的黑洞影像。天文學家認為,中等質量黑洞可能透過恆星級質量黑洞的相互合併,或是超大質量恆星的塌縮而在緻密星團中形成。影像來源:

近期研究團隊觀測分析歐洲南方天文臺極大望遠鏡(VLT)和其他望遠鏡的資料,在距離銀河系中心僅0.1光年的IRS 13星團中,發現中等質量黑洞存在的證據。其一是天文學家發現IRS 13星團中的恆星正以某種有序的方式移動,推測後認為除了星團本身受到位於銀河系中心的人馬座A*超大質量黑洞重力吸引之外,由於星團本身密度比目前所知銀河系內的所有星團都高出許多,內部必須存在某種大質量的緻密天體,才能捕捉住星團中的恆星以維持其緊湊的外形。其二是研究團隊整合分析了包含極大望遠鏡、阿卡塔瑪大型毫米/次毫米波陣列、錢德拉X射線望遠鏡的觀測資料後,在星團中發現了疑似圍繞在黑洞周圍的吸積盤,盤中的電離氣體正以約每秒100公里的高速旋轉,且發射出黑洞吸積盤獨有特徵的X射線。

研究團隊認為,IRS 13星團可能在人馬座A*超大質量黑洞的演化過程中扮演著重要角色。而且以目前的觀測資料精確度,可以確認IRS 13星團中確實有中等質量黑洞存在。(編輯/蔡承穎)

資料來源:

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/07/21 11:54:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。