2006年國際天文聯合會(IAU)透過了B5號決議,其中包含以下定義:行星是(a)繞太陽執行的天體、(b)質量足以讓自身重力克服剛體力,使其呈現流體靜力平衡(近乎圓形)形狀,且(c)已清除其軌道周圍鄰近區域。但這個定義是有問題的,因為它沒有量化,而且排除了系外行星。因此擬重新定義,該天體可以繞著一顆、多顆恆星、棕矮星或恆星殘骸執行,並設定了適用於各處行星的質量限制。

研究團隊表示目前的定義特別提到了繞太陽執行,但我們現在知道數千顆系外行星的存在,但IAU的定義卻僅適用於我們太陽系中的行星,因此我們提出了一個新的定義,可以適用於圍繞任何恆星、棕矮星或恆星殘骸執行的天體。雖然繞太陽的要求過於具體,但IAU定義中的其他標準卻過於模糊,例如,行星已經「清理其軌道」,但並沒有說明這是什麼意思。而所提出的新定義包含可量化的標準,可用於定義太陽系內外的行星。在新的定義中,行星是指(a)繞著一顆或多顆恆星、棕矮星或恆星殘骸執行、(b) 質量大於1,023公斤、(c)質量小於13個木星質量(2.5*1028公斤)。

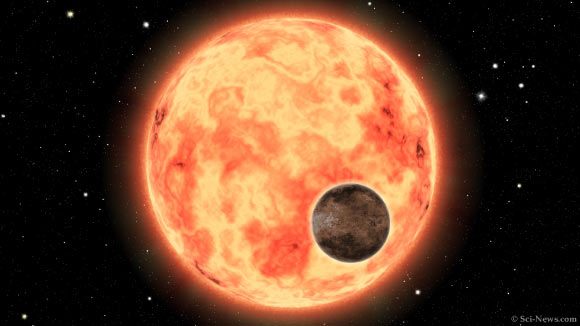

圖說:藝術家對系外行星及其母恆星的想像圖。圖片來源:Sci.News

研究人員運用數學演演算法來分析太陽系天體的特性,看看哪些天體會聚集在一起,此可以作為建立一般行星分類法的起點。例如,如果天體具有足夠的重力,可以透過吸積或剔除附近較小的天體來清理路徑,則該天體稱為動態主導。太陽系中所有的行星在動態上都佔主導地位,但其他天體包括冥王星等矮行星卻不是,所以這個屬性也可以包含在行星的定義中。動態優勢的要求提供了質量的下限,但潛在的行星也可能太大,不符合新的定義。例如,有些氣態巨行星太大,以至於發生氘的熱核融合,成為一顆稱為棕矮星的亞恆星,因此不是行星,這個極限已被確定為大於、等於13個木星質量。

另一方面,目前對球形的要求則較有問題,遙遠的行星很少能被詳細地觀察,而足以確定它們的形狀。研究人員認為儘管行星通常是圓形的,但形狀的要求卻很難實現,因此對於定義目的而言,實際上毫無用處。研究人員表示以最容易量測的質量作為定義,可以消除特定天體是否符合標準的爭論,這是目前定義的一個缺點,但好訊息是,在太陽系中質量大於1021公斤的天體似乎都是圓形的,因此,所有滿足行星建議的最低質量下限1023公斤的天體,預計都會呈現球形。相關研究成果發表於《The Planetary Science Journal》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:SCI NEWS

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/07/21 11:36:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。