由美國布朗大學研究員領導的國際小組發現,火星受到流星體轟擊的頻率可能比之前想像的要頻繁。發表在科學進展(Science Advances)期刊上的研究指出,根據流星體的大小,撞擊率可能比先前估計的高出2到10倍。

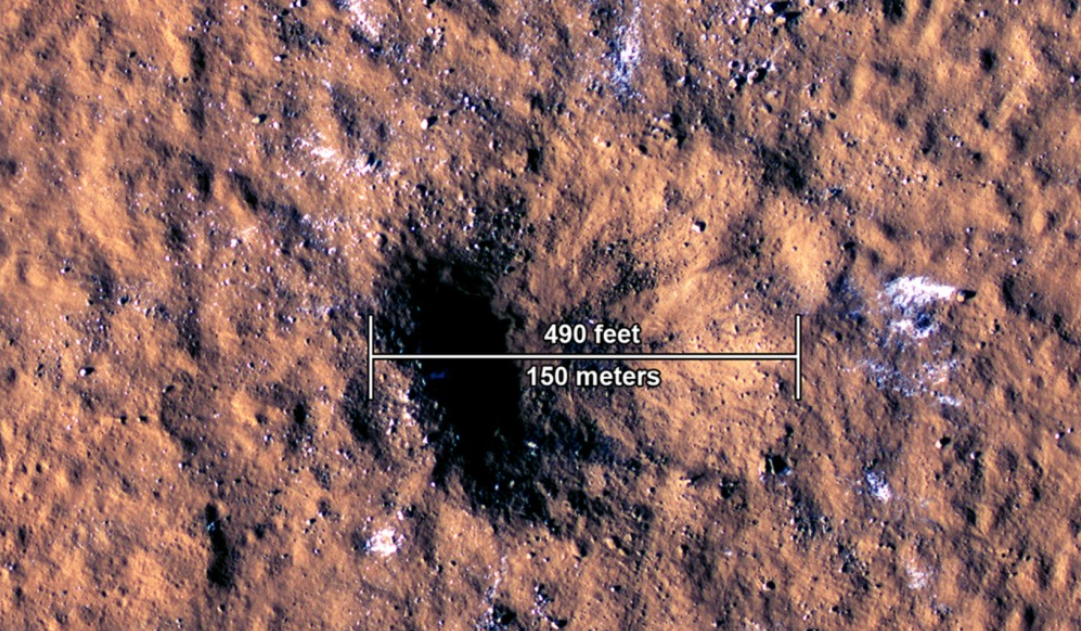

圖說:2021年12月24日,美國太空總署火星偵察軌道衛星所拍攝的這張圖片顯示,火星亞馬遜平原(Amazonis Planitia region)的一個撞擊坑是由流星體撞擊形成,其直徑約150公尺。(Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

布朗大學地球、環境和行星科學副教授Ingrid Daubar提到,火星的地質活動可能比我們想像的更加活躍,這對火星表面的年齡和演化有影響。我們的研究結果是基於我們可以獲得的少數例子,但研究估計表明,火星受到撞擊的頻率比我們單獨透過影像看到的要頻繁得多。研究團隊使用洞察號攜帶的高靈敏度地震儀識別了8個新的撞擊坑,這些撞擊坑從未在軌道衛星上看到過。這些碰撞的頻率挑戰了流星體撞擊火星表面頻率的現有觀念,並意謂著有必要修改當前的火星隕石坑模型,以納入更高的撞擊率,特別是來自較小的流星體的撞擊率。這對於評估傳送漫遊車甚至載人太空任務時造成的潛在危險也很重要。

為了確定火星上發生撞擊的時間和地點,研究小組分析了洞察號的地震訊號,然後將地震資料與美國太空總署火星偵察軌道衛星(Mars Reconnaissance Orbiter)拍攝的影像進行比較。透過檢查前後的影像,從視覺上確認了其中8個事件是新的隕石坑。使用地震資料和衛星影像的交叉比對可確保其為隕石坑的準確性。

由於火星上的沙塵逐漸覆蓋洞察號的太陽能板,美國太空總署宣佈洞察號因為電力耗盡於2022年12月21日結束任務。(編譯/吳典諺)

資料來源:Brown University

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/07/03 11:45:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。