深空曝光為小行星穿過天體背景提供了明顯的證據。40億多年前,太陽周圍的八顆主要行星透過清除太陽周圍巨大塵埃和氣體盤中的碎片而形成,這是行星形成過程的常見現象。哈伯太空望遠鏡是第一個能以光學方式觀察到新生恆星周圍類似圓盤的望遠鏡,從而一窺太陽系形成的時期。在40億年後的今天,行星建造場仍堆滿了殘留的碎片,這些古老的太空碎石被稱為小行星,主要分佈在火星和木星之間的主小行星帶內。

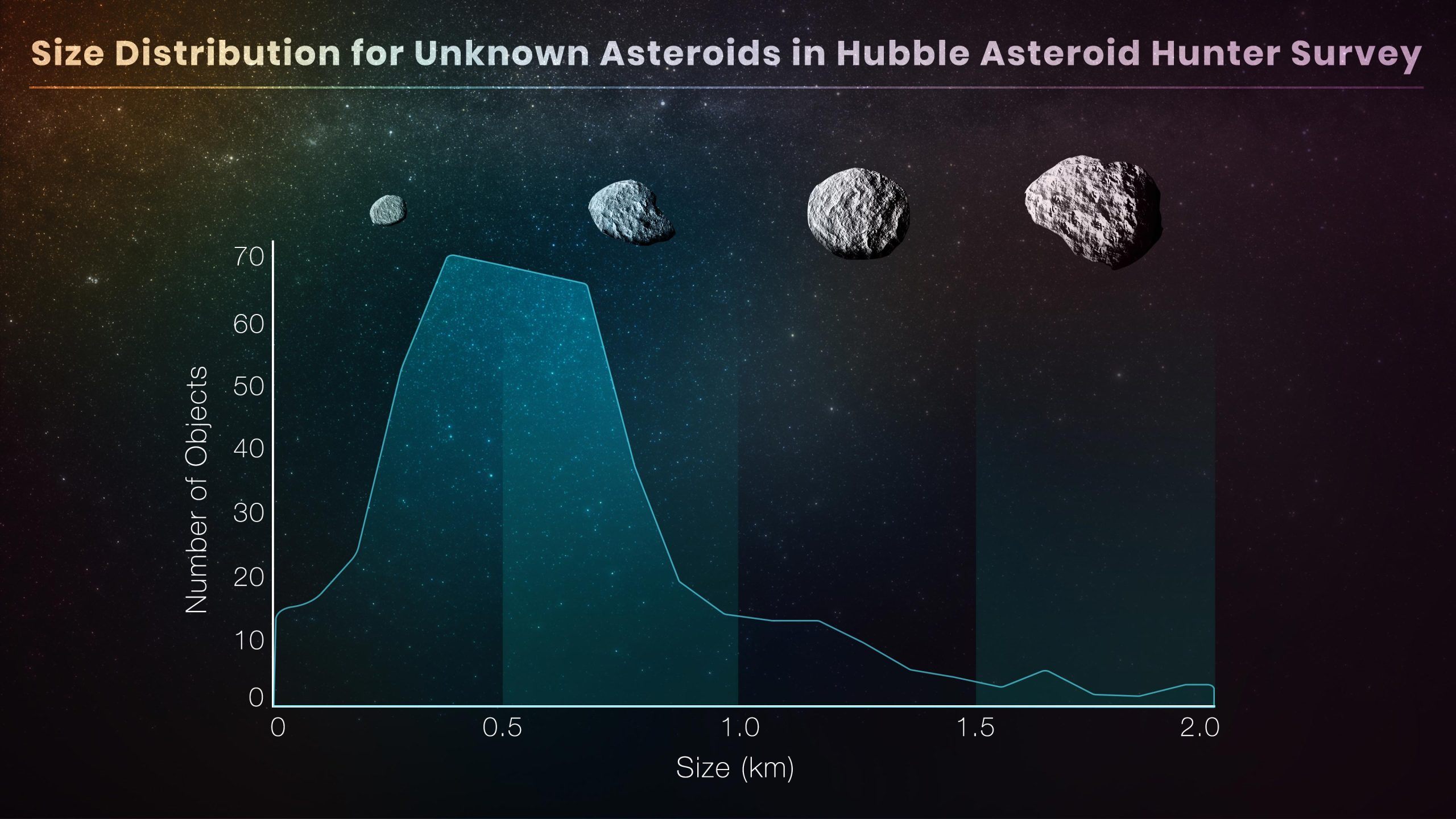

哈伯的檔案橫跨多年,因此充滿了小行星沿軌道執行的影像,它們雖非預定的觀測目標,但卻充斥在恆星和星系的背景上。由於小行星尺寸範圍很廣,並且亮度微弱,再加上繞太陽軌道迅速執行,因此尋找這些小行星是件艱鉅的任務。但靠著來自全球的志願公民科學家確認了1,701條小行星軌跡,其中1,031顆以前未編錄,這些未編錄的小行星中約有400顆尺寸小於1公里。科學家將這些志願者的努力與機器學習演演算法相結合來識別小行星,此在跨越數十年的天文件案中尋找小行星的新方法,將可有效地應用於其他資料集中。

圖說:根據哈伯望遠鏡所發現小行星的大小與數量圖。這些小行星並非預定的觀測目標,但卻充斥在恆星和星系的背景上。共19年37,000張哈伯影像,透過公民科學志工和人工智慧演演算法來完成,發現1,701條以前未被發現的小行星蹤跡。圖片來源:Pablo García Martín (UAM)、Elizabeth Wheatley (STScI)

研究人員表示看到如此多的候選小行星感到驚訝,而這些跡象表示這個族群存在,現在正透過使用哈伯檔案獲得的隨機小行星族群樣本來證實這一點,這對於深入瞭解太陽系的演化模型非常重要,並且為小行星帶的形成和演化提供了新的見解。這些較小的小行星可能是過去碰撞中大型小行星的碎片,或者當它們在數十億年前形成時,沒有任何機制使它們可以如同滾雪球般逐漸增大。

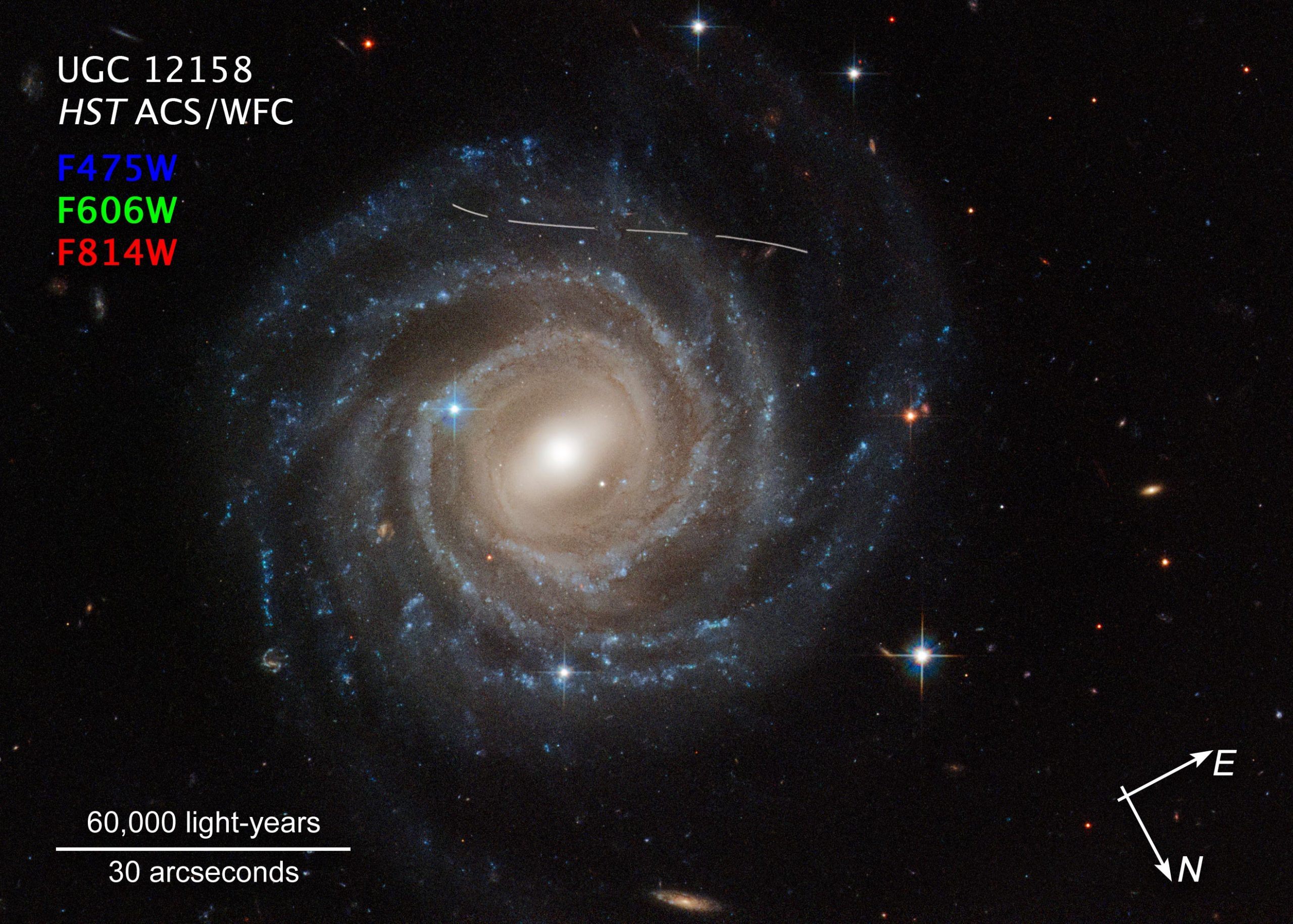

在哈伯的影像中,小行星為彎曲的軌跡,這些軌跡來自於視差效應,因為哈伯非靜止,而是繞著地球快速執行,使得這些微弱的小行星看起來彷彿沿著彎曲的軌跡遊動。天文學家可以透過瞭解哈伯在觀測過程中的位置並測量條紋的曲率,確定小行星的距離並估計其軌道的形狀。被捕獲的小行星大多位於火星和木星軌道間的主帶,它們的亮度可由哈伯的靈敏相機測量,將其亮度與距離進行比較,就可以估算出大小。調查中最暗的小行星的亮度約是人眼可見最暗恆星亮度的四千萬分之一。接下來將探索以前未知的小行星條紋,以確定其軌道特徵及特性,例如自轉週期。由於這些小行星條紋大都是多年前被哈伯望遠鏡所捕獲,因此現在無法再進行後續跟蹤來確定它們的軌道。相關研究成果發表於《Astronomy and Astrophysics》期刊上。(編譯/趙瑞青)

圖說:這張哈伯拍攝的棒旋星系UGC 12158影像看起來像有人用白色筆在上面畫了一條彎曲的軌跡,而實際上是一顆前景小行星穿過哈伯視野造成,由於該星系進行了多次曝光,因此形成影像中的虛線。因為視差使這顆小行星看起來像一條彎曲的軌跡。這顆未知的小行星位於太陽系小行星帶內,因此離哈伯望遠鏡比背景星系近10兆倍。圖片來源:NASA、ESA、Pablo García Martín (UAM)

資料來源:SciTechDaily

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/24 15:57:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。