利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,天文學家研究了宇宙中已知最遙遠的黑洞之一,J1120+0641。它的光線到達地球所花的時間幾乎與宇宙年齡一樣長,這讓我們得以一窺宇宙大霹靂後不到十億年時黑洞的成長情況。該星系中心的黑洞在那時竟然已經超過十億倍太陽質量,目前還無法完整解釋為何在宇宙早期就形成如此高質量的天體。更令人驚訝的是,這個早期黑洞的「進食」方式與現今宇宙中其他黑洞的進食方式相比,沒有發現任何特別之處。這一發現排除了天文學家長期以來一直在努力研究宇宙早期的黑洞是如何有效地獲得其巨大質量的一些解釋。這也意味著天文學家對宇宙早期星系及超大質量黑洞發展的理解所知甚少。此研究結果已發表在《自然天文學》期刊上(Bosman et al. 2024)。

在宇宙138億年的歷史中,星系透過吞噬周圍的氣體或與其他星系合併而變得更大。天文學家長期以來認為,星系中心的超大質量黑洞會隨著星系的成長而逐漸增長。但黑洞的成長速度不能隨意加快。被黑洞吸引的物質會先在黑洞周圍形成一個旋轉、炙熱、明亮的吸積盤。巨大的吸積盤是整個宇宙中最亮的天體之一,我們將黑洞及其吸積盤稱為活躍星系核,又稱為類星體,因為即便它非常遙遠,卻與我們鄰近的星星一樣明亮。但類星體的亮度限制了有多少物質可以落入黑洞,因為光會產生壓力,阻止更多物質的落入,因此超大質量黑洞有其成長的極限。這就是為什麼在過去的二十年間,當觀測到遙遠的類星體時,天文學家時常感到驚訝,這些非常年輕的黑洞已經達到了相當於百億個太陽質量。許多遙遠的已知類星體,正處於宇宙黎明時期,即大霹靂後不到十億年,此時是第一批恆星和星系誕生的時候。也就是說,宇宙歷史的前十億年是一個挑戰,早期星系中心的黑洞具有令人驚訝的巨大質量。它們是如何如此快速地變得如此巨大?目前有許多提出的解釋,但沒有一個被廣泛接受。為瞭解決哪個解釋是正確的(如果有的話),早在2019年,即韋伯發射的數年前,天文學家就已經聯合決定要利用韋伯的一些時間來觀測當時已知的最遙遠的類星體,即J1120+0641。

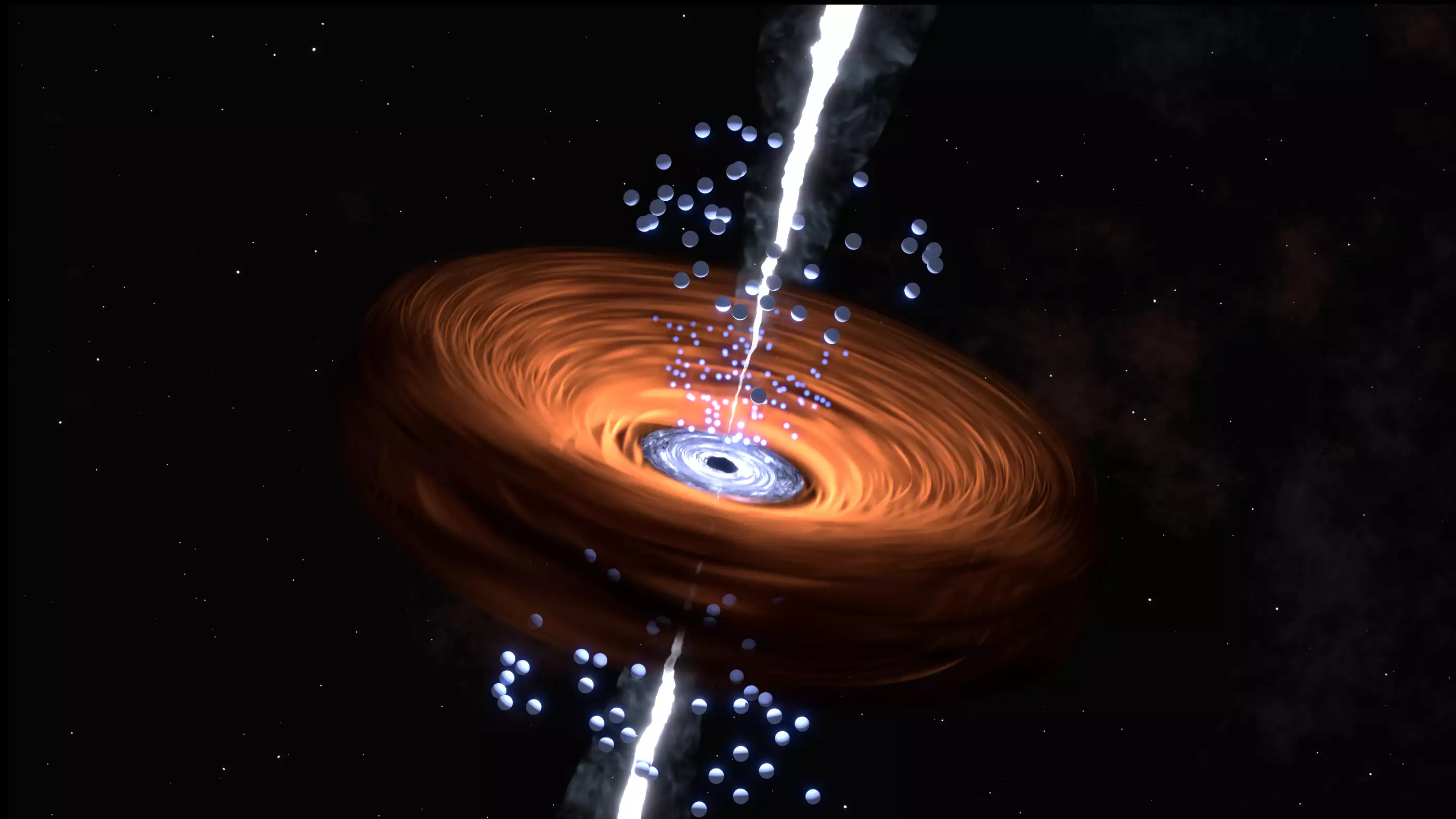

圖說:早期類星體的插圖。中心的黑洞被一個明亮的吸積盤包圍。© T. Müller / MPIA

而觀測結果顯示,早期類星體令人震驚地正常。J1120+0641與現今與我們鄰近的類星體沒有什麼不同。天文學家也習慣,新觀測總會增加謎題。總結就是:早期的類星體異常正常,無論我們在什麼波段下觀測它們,類星體在宇宙的各個時代幾乎都是相同的。觀測結果支援超大質量黑洞一開始就具有相當大的質量的假設,並且黑洞本身以及它們的進食機制在宇宙只有當前年齡的5%時就已經完全成熟,這些原始巨嬰出生時質量至少有十萬太陽質量,可能是透過早期巨大氣體雲的坍縮形成的。而不傾向超大質量黑洞是由早期恆星的殘骸形成的,然後快速變得巨大的假設。(編譯/段皓元)

資料來源:Max Planck Institute for Astronomy

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/22 19:25:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。