距離我們約42億光年的遙遠活躍星系核OJ 287的中心其實是一個雙黑洞系統。天文學家利用NASA的凌日系外行星巡天衛星(Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS)於2021年首次觀測到這對黑洞中較小黑洞的證據。研究結果發表於《天文物理期刊通訊;天文物理期刊》(Valtonen et al. 2024; Kishore et al. 2024)。

活躍星系核OJ 287的中心是一個雙黑洞系統,這一理論先前由芬蘭圖爾庫大學的天文學家提出,但當時並無觀測證據。雖然TESS的設計目的是發現系外行星,但它也適合用來監測OJ 287的光度變化。2021年,TESS花了幾週時間研究這個雙黑洞系統,以幫助天文學家確認先前提出的理論。觀測結果發現了間接證據,表明OJ 287中的一個非常巨大的黑洞正在繞著比它大100倍的巨型黑洞執行。為了驗證較小黑洞的存在,TESS監測了黑洞及其相關噴流的亮度。

由於直接觀察較小黑洞繞行較大黑洞非常困難,雙黑洞的存在是透過亮度爆發間接證實的。圖爾庫大學的研究員Pauli Pihajoki在2014年的博士論文中已經預測了OJ 287的亮度爆發。TESS衛星於2021年11月12日世界標準時間凌晨2點檢測到了預期的爆發,這也是首次對遙遠活躍星系核進行這樣的觀測。這次事件僅持續了12小時,這種短暫事件如果沒有提前知道其時間,很難發現如此強烈的亮度爆發。觀測結果證實,圖爾庫研究人員的理論是正確的,TESS在恰當的時間指向OJ 287。這一發現也得到了NASA的Swift望遠鏡從X射線波段的確認,該望遠鏡也同時指向同一目標。此外,不同地區的望遠鏡也觀察到同一事件。

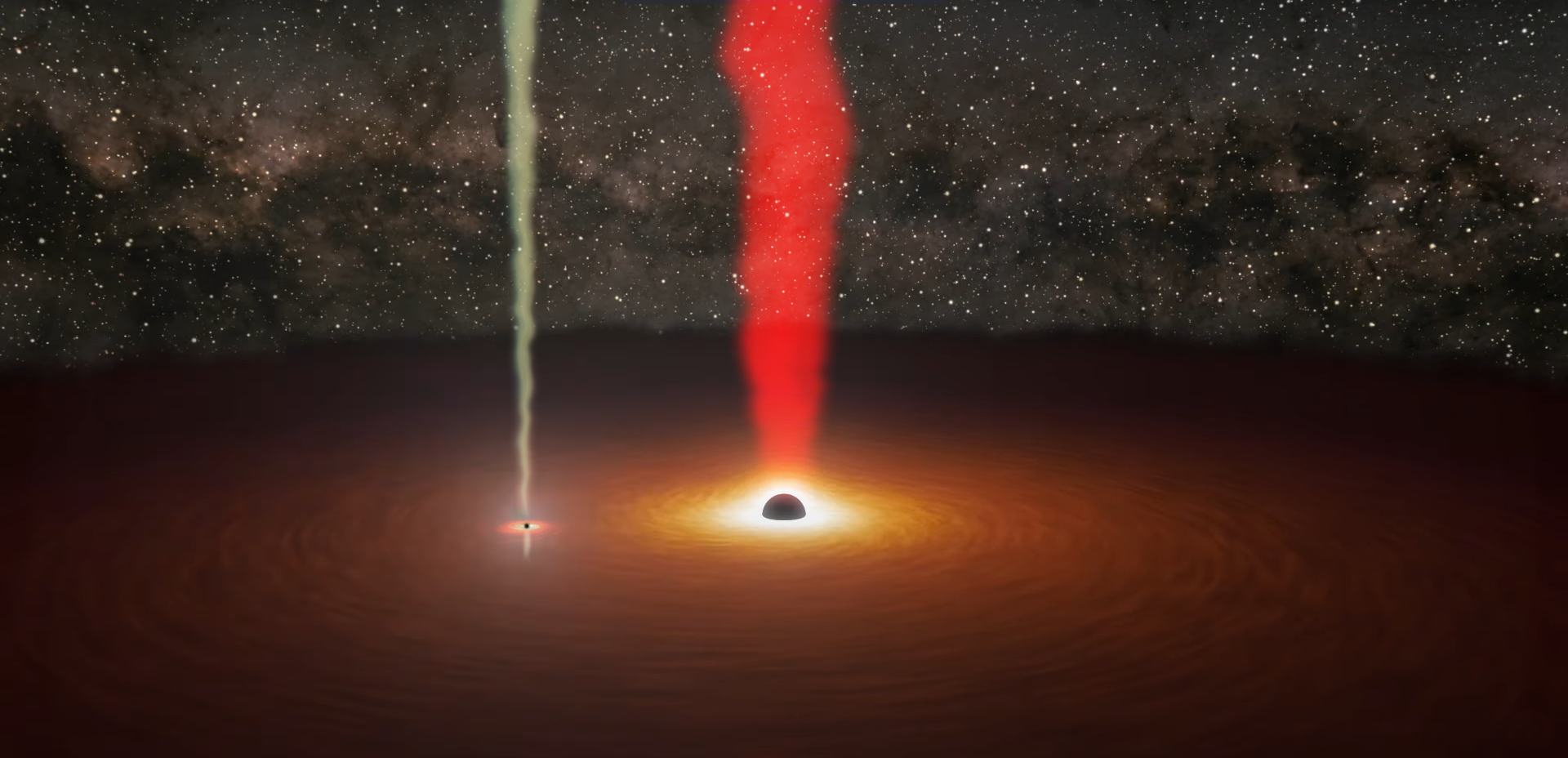

圖說:這是活躍星系核OJ 287中心的雙黑洞藝術想像圖,兩個黑洞都有噴流。圖片來源:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC) & M. Mugrauer (AIU Jena)。

最終研究團隊確認,這次12小時的光爆發來自軌道上的較小黑洞。快速的亮度爆發發生在較小黑洞吞噬其周圍較大黑洞的吸積盤的一大部分時,將其轉化為向外噴射的氣體。較小黑洞的噴流在大約12小時內比較大黑洞的噴流更亮。爆發中發出的光量相當於大約100個星系的亮度。因此,天文學家證實首次「看到了」一個繞行的黑洞。和系外行星一樣,直接獲得較小黑洞的影象非常困難。然而,較小的黑洞可能很快會以其他方式顯示出它的存在,例如次系統引發的重力波可能會被未來即將成立的脈衝星計時陣列檢測到。(編譯/段皓元)

資料來源:University of Turku

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/17 09:54:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。