受惠於韋伯望遠鏡捕捉遙遠天體的觀測效能,有關於宇宙形成初期星系的研究正在蓬勃發展。近期有研究團隊發現,在宇宙形成初期,漩渦星系比現行宇宙演化理論所推論的要更早形成,而且數量更多。

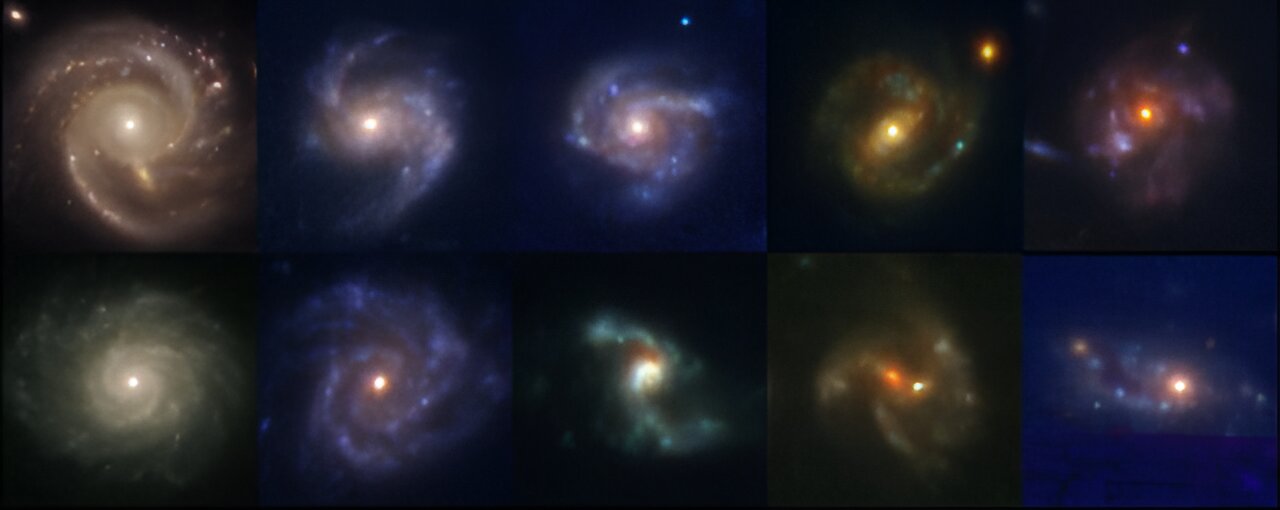

圖說:近期天文學家分析韋伯望遠鏡所拍攝的最新遙遠星系影像後發現,在宇宙形成初期,漩渦星系的數量比現行理論所預測的要高出許多。影像來源: Phys.org

之前天文學家們普遍認為,約在宇宙誕生後約60至70億年起,才會有較多的漩渦星系誕生。但是近期研究團隊藉由分析韋伯太空望遠鏡所拍攝的最新影像發現,漩渦星系早在宇宙誕生後約20億年時,就有約30%的星系演化出漩渦狀形態與旋臂結構,但是它們形態、特徵各異,代表不同型別的漩渦星系的形成機制與運作過程可能有所不同。由於目前對於漩渦星系的旋臂構造是如何形成,以及其中的運作機制尚未完全理解,研究分析這些星系的形態並進行分類,以及記錄它們隨時間演化的所產生的基本特徵,可以幫助我們發現更多線索,建立更為完整、全面的的宇宙誕生過程與演化歷史。(編輯/蔡承穎)

資料來源: Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/15 20:26:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。