我們已經知道,大部分的恆星在誕生時都有兄弟姐妹。銀河系中有超過一半的恆星是雙星系統,還有許多多恆星系統。然而,這些恆星在誕生時的大小各不相同,這也導致了它們演化速度的不一致。最近,天文學家透過將美國國家天文臺的阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波陣列(ALMA),以及NASA的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的觀測資料結合在一起,發現了一個多星系統中,從兩顆原恆星噴發出的雙平行噴流。在檢視這兩顆原恆星、周圍的盤狀結構、和噴流的年齡、大小、和化學成分,發現這兩顆原恆星是名副其實的雙胞胎,這一發現既出乎意料又前所未見。

這個原恆星雙胞胎位於距離太陽系超過400光年的蛇夫ρ分子雲複合體中的WL20星系統中,系統中的一顆原恆星看起來比其他恆星年輕得多。而在經ALMA及韋伯仔細觀測後,發現實際上看到這顆原恆星其實是兩顆緊挨在一起的原恆星雙胞胎,每顆原恆星都被盤狀結構環繞,且都發出噴流。原恆星周圍的盤狀結構的尺寸,約為地球到太陽距離的100倍。

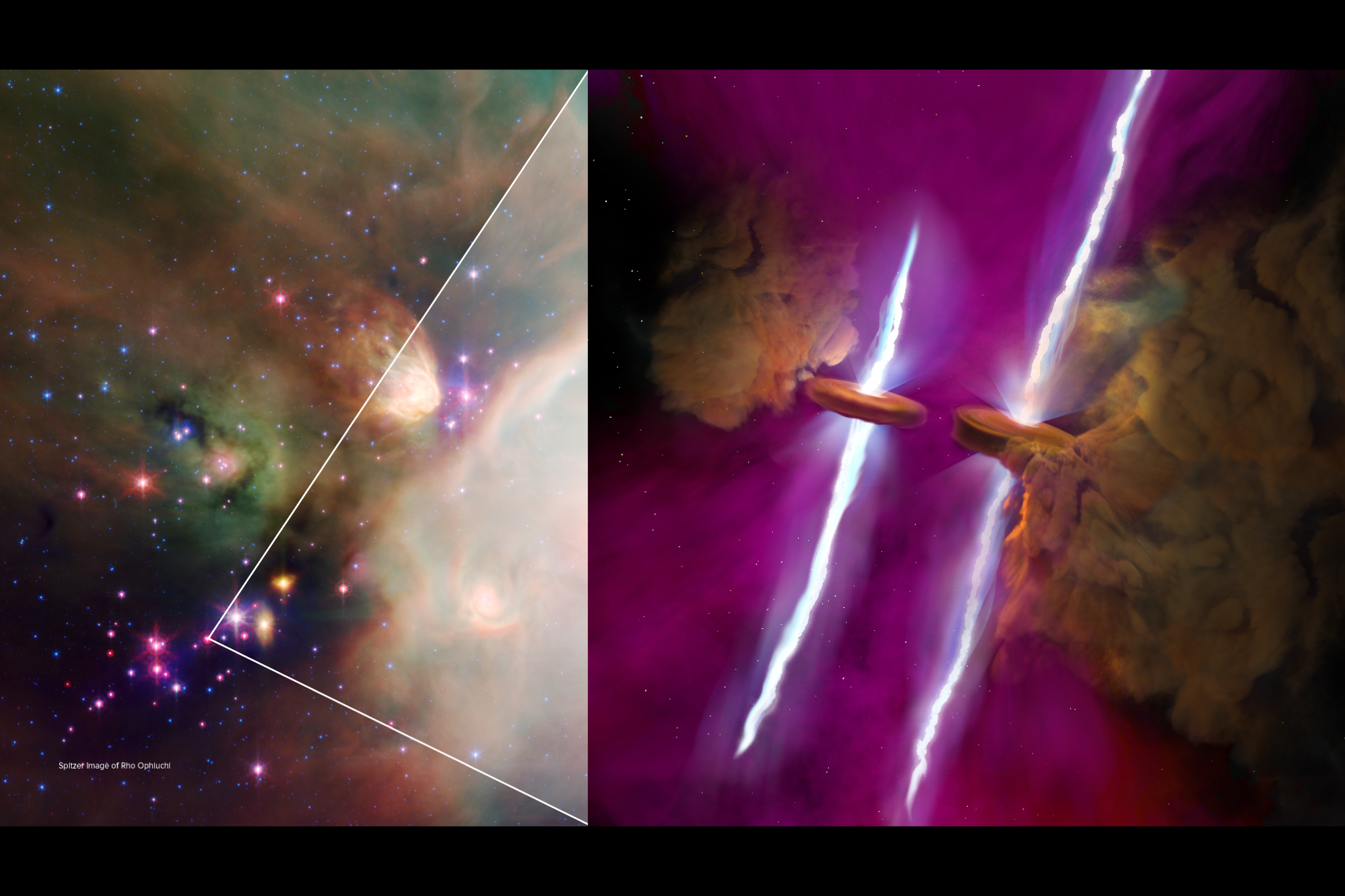

圖說:左圖是由NASA已退役的史匹哲太空望遠鏡拍攝的蛇夫ρ分子雲複合體的中紅外線影像。右圖則是左圖中WL20恆星系統的放大藝術想像圖,天文學家在其中發現了原恆星雙胞胎。Credit: U.S. NSF/ NSF NRAO/B. Saxton.; NASA/JPL-Caltech/Harvard-Smithsonian CfA

天文學家已經在太陽系附近的恆星形成區研究雙星中原恆星的誕生長達多年,但這樣的原恆星雙胞胎的發現是出乎意料又前所未見。未來除了透過結合ALMA和韋伯的多波段資料,天文學家計劃升級ALMA的能力,繼續解開圍繞雙星或多星系統誕生的謎團。(編輯/段皓元)

資料來源:NRAO

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/14 16:33:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。