韋伯太空望遠鏡憑藉其極高的紅外線靈敏度,使其成為尋找這些遙遠超新星的理想選擇,幾乎在所見之處都能發現遙遠的超新星。韋伯是識別極其遙遠超新星的理想工具,因為穿過宇宙的光線波長會被拉長,稱為宇宙紅移,而來自遠古超新星的可見光因此被拉長,最終成了紅外線。研究團隊利用韋伯對早期宇宙的深度觀測資料,發現了比之前已知多了10倍的遙遠超新星,這項研究將是韋伯對遠古超新星進行更廣泛調查的第一步。

為了取得這些發現,研究團隊分析了韋伯Advanced Deep Extragalactic Survey(JADES)計劃一部分獲得的成像資料。在韋伯之前,僅發現了少數紅移超過2的超新星,這相當於其宇宙的年齡只有33億歲,僅為目前年齡的25%。JADES樣本包含許多在更久遠的過去爆炸的超新星,當時宇宙的年齡還不到20億年。在此之前,研究人員使用哈伯太空望遠鏡觀察宇宙處於「青壯年」階段的超新星;透過JADES科學家看到了宇宙處於「青少年」或「青春期前」的超新星;而未來,他們希望回顧宇宙的「幼兒」或「嬰兒」階段。

為了發現超新星,研究團隊比較了相隔一年所拍攝的多張影像,並尋找在這些影像中消失或出現的光源。這些觀測到的亮度隨時間變化的天體稱為瞬變(transients),超新星就是瞬變的一種。JADES瞬變巡天團隊在一片只有一臂距離米粒厚度的天空中發現了約80顆超新星。研究人員表示這是我們第一個高紅移宇宙瞬變科學樣本,正試圖確定這些遙遠的超新星與在我們附近所看到的超新星其本質是否相似。並且分析哪些瞬變是超新星而哪些不是,因為它們通常看起來非常相似。研究團隊確認了一些高紅移超新星,包括光譜證實最遠的一顆紅移為3.6,當宇宙僅18億歲時,它的前身恆星就爆炸了。這是所謂的核心坍縮超新星(core-collapse supernovae),其來自大質量恆星的爆炸。

圖說:研究團隊發現了約80個亮度隨時間變化的物體(綠色圓圈),這些被稱為瞬變的物體大多數是恆星爆炸或超新星。圖片來源:NASA, ESA, CSA, STScI, JADES Collaboration

其中,天文物理學家特別感興趣的是Ia型超新星,因為這些爆炸的恆星非常明亮,可以用來測量宇宙的距離,並計算宇宙的膨脹率。研究團隊發現至少一顆紅移為2.9的Ia型超新星,其爆炸發出的光在115億年前開始向我們傳遞,當時宇宙的年齡只有23億歲。先前經光譜證實的Ia型超新星最遠距離記錄為紅移1.95,當時宇宙年齡為34億歲。科學家想了解這些高紅移的Ia型超新星,無論距離多遠,是否都具有相同的固有亮度。而這至關重要,因為若其亮度隨紅移而改變,那麼便無法成為測量宇宙膨脹率的可靠標記。團隊分析了這顆紅移2.9的Ia型超新星,以確定其固有亮度是否與預期不同,雖然這只是第一個這樣的物體,但結果表明沒有證據顯示Ia型亮度會隨紅移而變化。科學家仍需要更多資料,但目前,基於Ia型超新星的宇宙膨脹率及其最終命運的理論仍保持不變。

早期的宇宙有著極端的環境與現在截然不同,這些古老超新星,在恆星階段時所含的重元素比我們的太陽般的恆星少的多,將這些超新星與本地宇宙中的超新星進行比較,將有助於天文學家瞭解早期恆星的形成和超新星爆炸機制。因韋伯的高靈敏度,幾乎可以在所指的任何地方發現超新星和其他瞬變現象,這是對超新星進行更廣泛調查的第一步。(編譯/趙瑞青)

資料來源:Webb Space Telescope

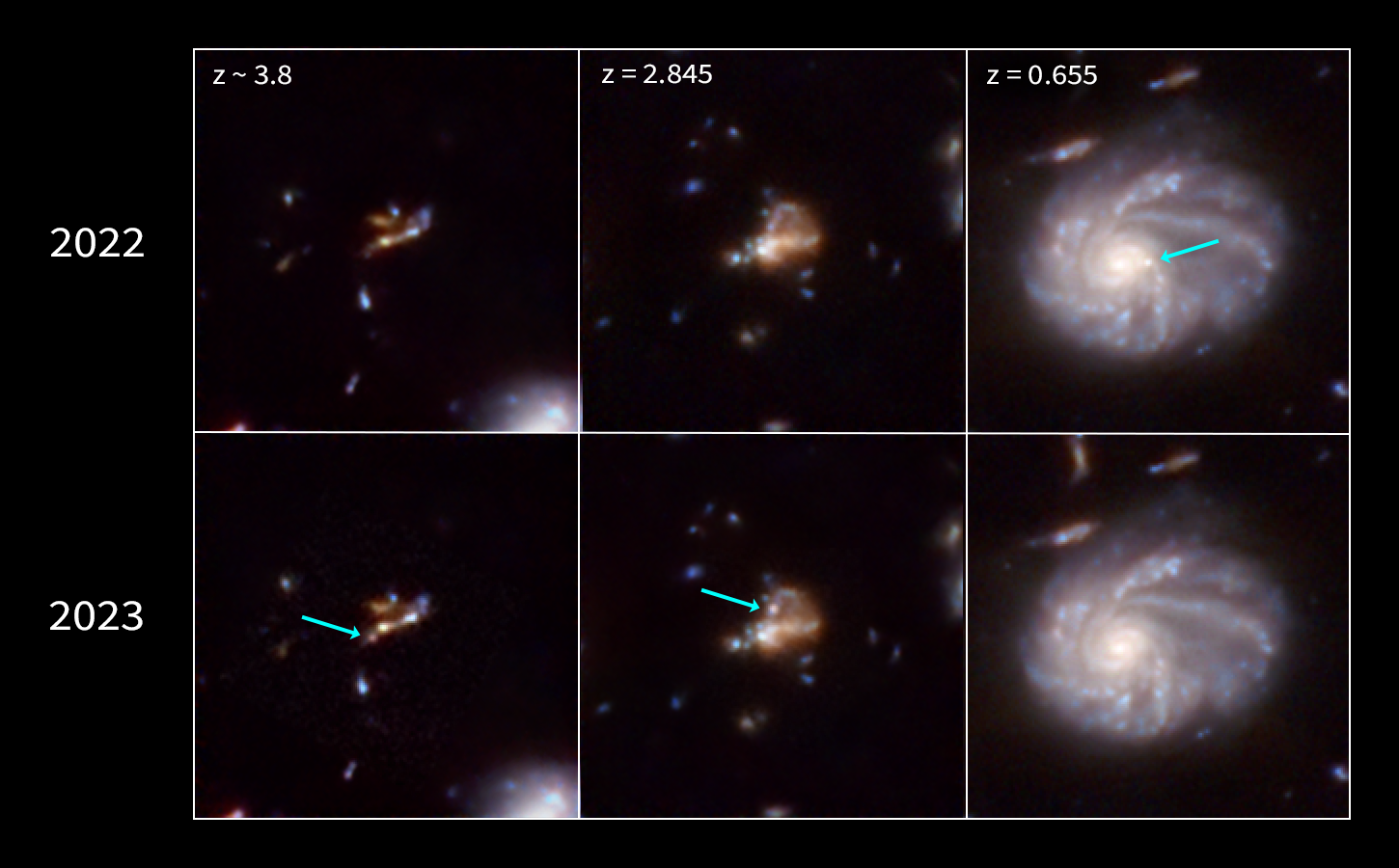

圖說:透過比較2022年和2023年拍攝的影像,天文學家可以找到從我們的角度來看最近爆炸的超新星(如前兩行所示),或已經爆炸且其光線正在消失的超新星(第三行)。每顆超新星的年齡可以根據其紅移(以z表示)來確定,最遙遠的超新星發出的光紅移為3.8,起源於宇宙只有17億年的年齡;紅移2.845對應於大爆炸後23億年的時間;最接近的例子紅移為0.655,顯示約60億年前離開星系的光,當時宇宙的年齡剛好超過目前年齡的一半。圖片來源:NASA, ESA, CSA, STScI, Christa DeCoursey (University of Arizona), JADES Collaboration

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/13 15:41:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。