天文學家使用NASA的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡研究了一顆年輕且質量僅為太陽0.11倍的極低質量恆星(ISO-ChaI 147)周圍的氣體和塵埃盤(稱為行星盤,行星在環繞年輕恆星的氣體和塵埃盤中形成)。結果顯示,行星盤中看到了迄今為止最多的含碳氣態分子。這些發現對於可能在這顆恆星周圍形成的行星的潛在組成具有重要意義。研究結果發表在《科學》期刊上(Arabhavi et al. 2024)。

在極低質量恆星周圍的盤中,類似地球大小的岩石行星比木星大小的氣態巨行星形成得更有效率。由於極低質量恆星是銀河系中最常見的恆星,這意味著這些恆星周圍的大部分行星都是岩石行星。然而,我們對岩石行星的化學成分知之甚少,這些世界可能與地球相似,也可能非常不同。透過研究這些行星盤,天文學家希望能更好地理解行星形成過程及行星的組成。極低質量恆星周圍的行星盤很難研究,雖然數量多,但它們比高質量恆星周圍的盤更小且更暗。如今,利用韋伯的極高靈敏度和光譜解析度,天文學家逐漸解開化學成分和系外行星特性之間的關係。以此次研究為例,透過韋伯在行星盤中共發現了13種不同的含碳分子,其中包括首次在太陽系外發現了乙烷、乙烯、丙炔和甲基自由基。這讓我們理解到這些碳氫化合物分子不僅種類繁多,而且數量豐富。相反,資料中沒有顯示盤中存在水或一氧化碳的跡象,這是一個與我們通常所想的非常不同的行星形成環境。

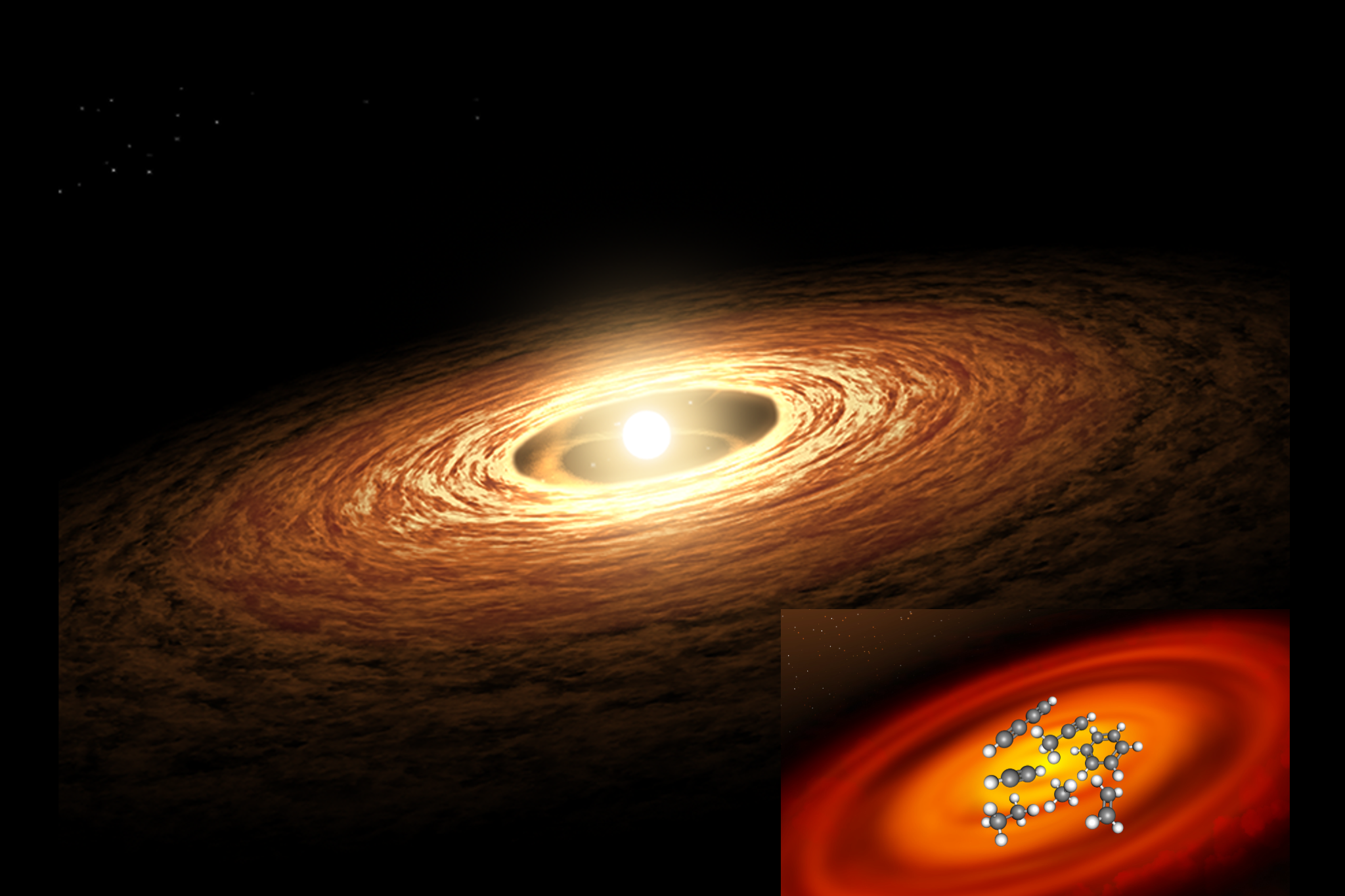

圖說:韋伯太空望遠鏡研在一顆年輕極低質量恆星周圍的行星盤中,觀測到了迄今為止最多的含碳氣態分子(藝術想像圖)。Credits: NASA-JPL

研究團隊表示,由於行星盤中的氣體富含碳,因此形成行星的固體材料中可能幾乎沒有碳,導致最終可能在那裡形成的行星可能會碳貧乏。地球本身被認為是碳貧乏的。這與我們在先前其它類似太陽恆星周圍觀測到的行星盤中、富含氧分子如水和二氧化碳佔主導的環境截然不同。行星盤中氣態碳含量比氧含量多,這種碳氧不平衡的機制仍然未知,原因可能是行星盤中的含碳固體顆粒汽化並釋放到盤的氣態成分中所造成。塵埃顆粒在失去原有碳後最終形成岩石行星體,這些行星的地殼將會像地球一樣碳貧乏。然而,行星盤的氣體以碳基化學為主導,因此極低質量恆星周圍的行星即便是岩石行星,其主要大氣層很可能主要由碳氫化合物組成,而不是富含氧氣體如水和二氧化碳。

接下來,研究團隊打算擴充套件研究範圍,涵蓋更多這樣的低質量恆星周圍的行星盤,以更好地瞭解這些富含氣態碳分子的岩石行星形成區域是多麼常見或罕見。擴大研究範圍還將使我們更好地瞭解這些分子如何形成。韋伯資料中還有幾個化學分子特徵尚未被識別出,因此需要更多的光譜來完全解釋這些觀測結果。(編輯/段皓元)

資料來源:JWST

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/11 10:46:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。