與光學望遠鏡相比,電波望遠鏡的優勢是即使在陰天也能使用,這是因為波長較長的無線電波可以不受阻礙地穿過地球大氣雲層。但仍然有某些波長的無線電波會被部分地球大氣層遮擋,特別是被電離層所遮擋,而電離層會捕捉到人為的頻射干擾(Radio Frequency Interference)。由荷蘭萊頓大學(Universiteit Leiden)天文學家所領導的國際研究小組開發了一種新的校準技術,使他們首次能夠繞過電離層的影響,在低射頻(16~30 MHz)拍攝到清晰的影像。天文學家表示這將使他們能夠研究從古代黑洞發出的等離子體,甚至可能探測到繞著小恆星執行的系外行星。研究團隊表示這就如同第一次戴上一副眼鏡,看東西不再模糊了。

天文學家使用了位於荷蘭Drenthe的LOFAR望遠鏡,這是目前世界上最好的低頻電波望遠鏡之一,他們修改了一種校準技術,該技術已用於改善在更高頻率(約150 MHz)下的電波觀測結果。研究團隊表示希望能夠將這項技術擴充套件到較低頻率的30 MHz以下,為了測試他們的技術,因此研究了幾個以往僅在更高頻率下詳細研究的星系團。他們的觀測策略包括同時觀測明亮的主校準器和目標區域,並透過將觀測時間安排在午夜之後,最大限度地減少了電離層對地面頻射干擾的內反射所造成的頻射干擾,這種情況在白天更加顯著,因為來自太陽的電離輻射增加了電離層中離子的柱密度。

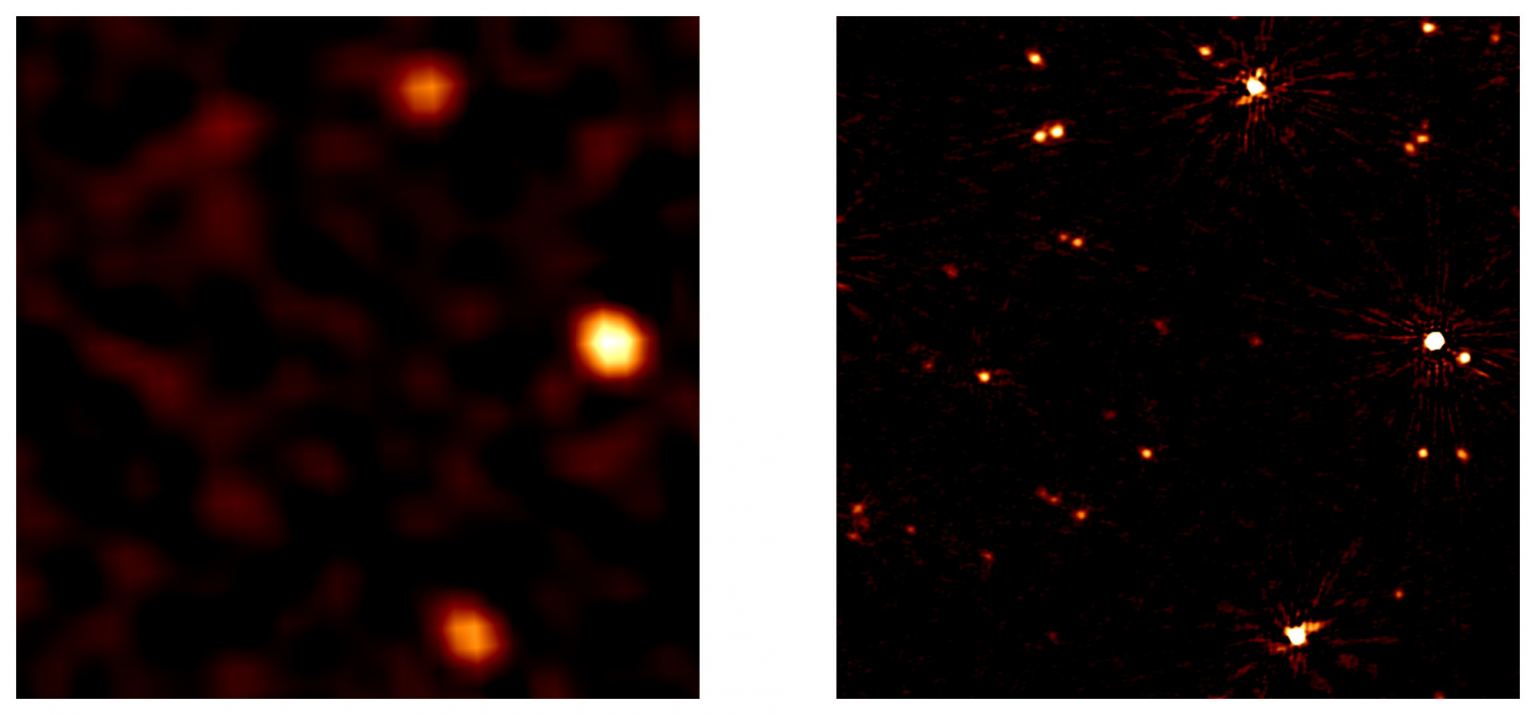

圖說:左圖為迄今最好的校準技術所觀測到的影像,右圖則是了採用新技術對同一片天空的觀測影像。可見左圖右側影像原為大而模糊的斑塊,現在右圖中顯示為單點。圖片來源: LOFAR/Groeneveld et al.

他們將視野分成幾個較小的「面」,並根據校準物體單獨對每個面進行自行校正,得到了經改進的天空影象和模型,部分修正了方向相關效應,如此重複校準了三次。這是首次拍攝頻率在16至30 MHz的無線電影像,根據這些資料,天文學家表示這些星團的無線電發射並不是均勻分佈在整個星團上,而是有一種點狀圖案。研究人員表示,新的校準技術使得以研究先前被隱藏的頻率的無線電現象成為可能,也許最終還有可能發現一些意想不到的東西。相關研究成果發表於《Nature Astronomy》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:Universe Today

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/05 15:18:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。