在過去兩年中,天文學運用韋伯太空望遠鏡(JWST)來搜尋「宇宙黎明」時期,也就是在大霹靂(big bang)後約幾億年內所誕生的星系。因為觀察這些星系可以進一步推算宇宙形成初期的氣體分佈與性質,以及在豐富的氣體環境下,恆星與黑洞的形成及演化。研究團隊利用韋伯望遠鏡上的近紅外光譜儀,發現紅位移值高達14以上,在宇宙大炸後僅2.9億年誕生的極早期星系JADES-GS-z14-0,並解析出其光譜。

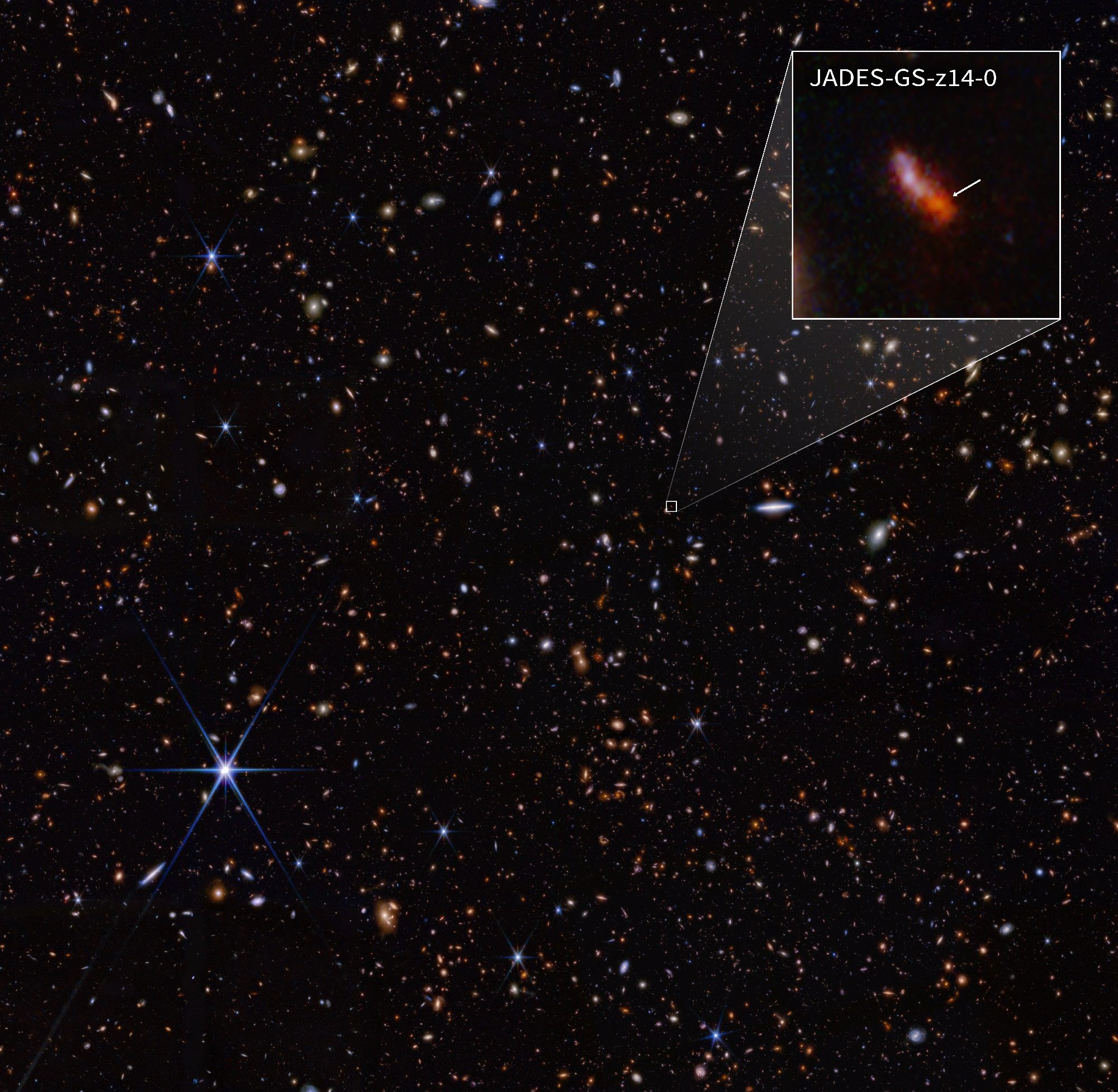

圖說:藉由韋伯望遠鏡的近紅外線光譜儀觀測後,確認星系JADES-GS-z14-0的紅位移值達14.32,成為目前已知最遙遠的星系,估計此星系約在大霹靂後不到3億年時就已誕生。(影像來源:NASA等)

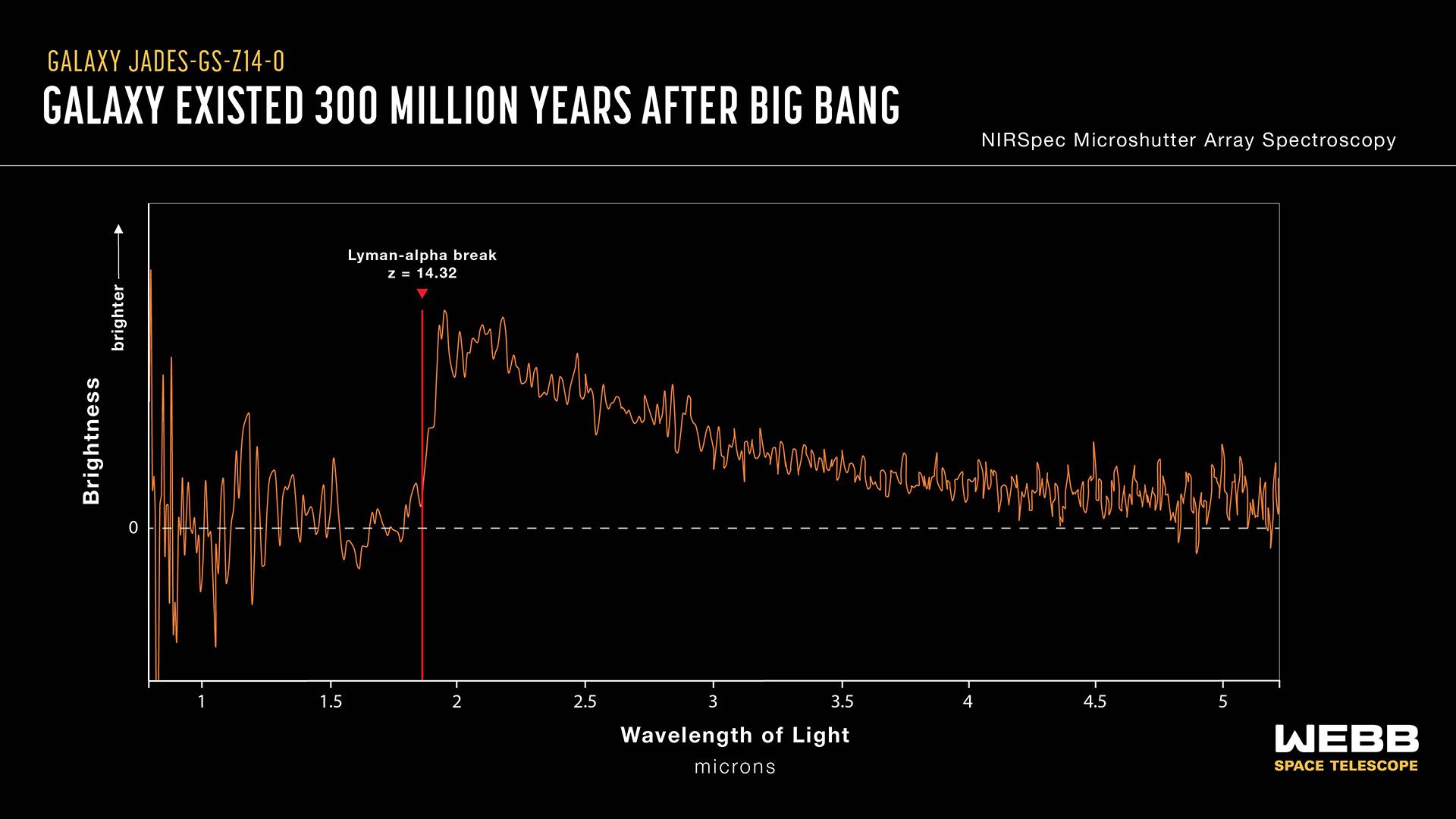

團隊進一步發現此星系雖然距離遙遠,但是異常明亮。而且與另一個極早期星系距離非常近,天文學家認為這兩個星系或許有關聯,可能是另一個更大天體的一部分。在2024年1月的一次持續10小時的觀測後,進行光譜分析時隨即發現此星系的紅位移值高達14.32,打破了之前所發現,紅位移值為13.2的星系JADES-GS-z13-0紀錄。

圖說:圖說:天文學家藉由韋伯望遠鏡的近紅外線光譜儀,分析出星系JADES-GS-z14-0的完整光譜,據此可準確測量星系的紅位移值,並確定其年齡。(圖片來源:NASA等。)

綜合此星系的亮度與距離比較後,發現此星系不但異常明亮,發光區域的直徑超過1600光年以上。說明瞭此星系的光主要來自於誕生不久的眾多年輕恆星,而不是超大質量黑洞周圍的吸積盤。而且若如此高亮度的光均由恆星所發出,將意味著此星系擁有約太陽數億倍的質量!這讓天文學家非常困惑:為什麼在不到3億年的時間中,就能夠演化出如此明亮又龐大的星系?

團隊進一步運用韋伯望遠鏡的中紅外線相機觀測,發現此星系的發光波長,比天文學家所預估要長得多,亮度也更高。分析資料後發現,除了由宇宙初期的濃密星際塵埃所產生的紅化效應高過預期之外,星系中還存在極強的氫電離光譜發射源,說明星系內正爆發性產生恆星。另外,在光譜中還分析出氧,顯示在此星系誕生之前,已經經歷過很多世代的大質量恆星誕生與死亡。由於此星系與電腦模擬或者目前觀測所知的極早期星系,特性十分不同,團隊將持續搜尋此型別的極早期星系,看看是否能夠有進一步的發現,進而修正目前所知的宇宙演化與星系形成模型。本研究已發布在論文預印本網站arxiv(編譯/蔡承穎)

資料來源:NASA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/06/02 09:54:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。