上個月,太陽爆發了一系列的閃焰及日冕物質拋射,這些朝向地球而來的帶電粒子造成了強烈的地磁暴。事實上,這一系列的太陽表面活動,包括我們在太陽表面看到的太陽黑子,都與太陽的磁場有關。在目前主流的研究中,天文學家認為太陽的磁場是透過稱為「發電機原理」的過程在太陽內部生成的。太陽作為一個電漿球,在約0.7個太陽半徑的深度,約為太陽表面下方約20萬公里深,由於強烈的熱對流和太陽自轉,使得電漿的移動產生了磁場。然而,麻省理工學院最新的一項研究發現,太陽的磁場也可能是由於太陽最外層5%到10%的區域內的不穩定性所造成,因而塑造了太陽的表面活動。這項研究結果已發表於《自然》期刊中(Vasil et al. 2024)。

研究團隊生成了太陽表面的精確模型,發現當模擬在太陽表面上層5%到10%的區域內某些擾動時,足以生成與現實觀測到的太陽磁場結構相似的特徵。相比之下,在較深層的模擬中產生的太陽磁場較不真實。這些發現表明,太陽黑子和閃焰可能是淺層磁場的產物,而不是源自太陽內部更深處的磁場。這與科學家們長期以來的假設相反。如果太陽的磁場確實源自其最外層,這可能會讓科學家有更好的機會預測閃焰和地磁風暴。

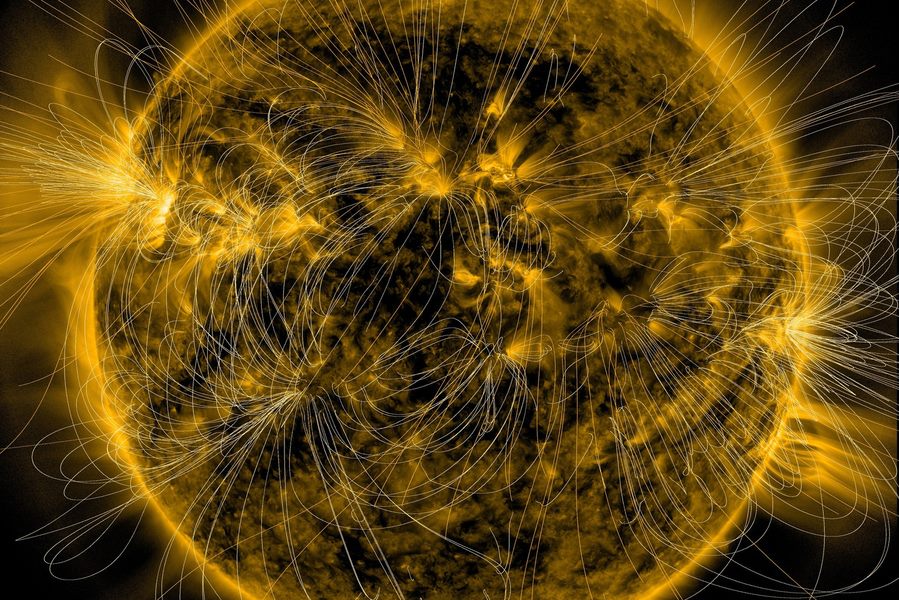

圖說:NASA太陽動力學觀測衛星(Solar Dynamics Observatory)於2016年3月12日觀察到的的太陽表面及磁場。

在這項新的研究中,研究人員首先從「日震」觀測中收集了太陽結構的模型。也就是透過觀測太陽表面的振動來確定其表面下電漿的結構和流動模式。研究結果顯示,太陽表面下的電漿體流動模式有點像洋蔥的層狀結構,不同層的電漿有不同的旋轉速度。接著,研究人員提出了一個問題:如果這樣的層狀結構上存在擾動,也就是電漿體流動的微小變化,是否可能會產生太陽的磁場?為瞭解決好奇心,研究團隊使用了高精度的模擬程式。該程式已廣泛的應用於其他領域,例如個別細胞內的動態、海洋和大氣迴圈等。最終,研究團隊成功模擬出了自伽利略在1612年以來天文學家觀察到的太陽黑子的地點和時間尺度一致的結果。他們發現僅在太陽表面上層5%到10%內電漿體流動的微小變化就足以在該區域生成磁場。相比之下,在更深層的電漿流動產生的太陽磁場較不符合現實,例如模擬出的黑子會位於太陽的兩極附近,而不是赤道附近。

總之,太陽最外層的旋轉不穩定性可能是生成太陽磁場的第一步。儘管研究團隊認為這個結果可能具有爭議性,但他們展示了一種不同的機制足以產生太陽表面的磁場,且似乎更符合觀測結果。研究團隊正在繼續研究這些新的表面磁場模式是否能生成單個太陽黑子以及完整的11年太陽週期。

(編輯/段皓元)

資料來源:MIT News

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/05/28 15:48:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。