臺灣時間5月19日晚上23時05分將發生智神星衝。也就是以地球為中心,太陽與智神星位在地球兩側、且赤經經度相差180度的位置。此時智神星位於武先座。亮度約9等星,在衝的前後數日幾乎整晚可見,越接近午夜仰角越高,更是觀測智神星的最佳時機,可使用8~10公分以上的望遠鏡,或以望遠鏡搭配相機記錄智神星在背景星空移動的軌跡。

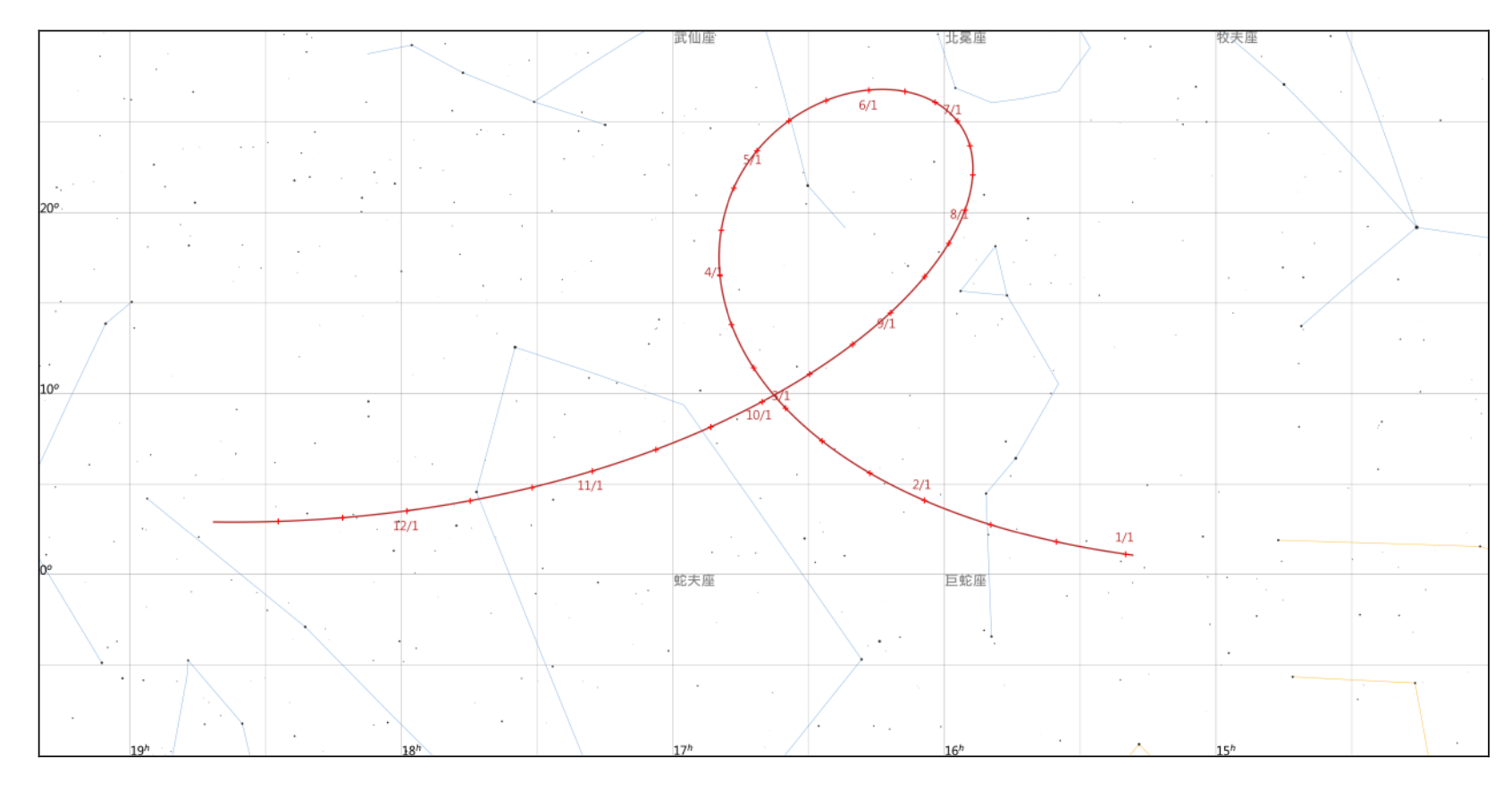

圖說:本年度(113年)智神星在天球上執行的軌跡圖。

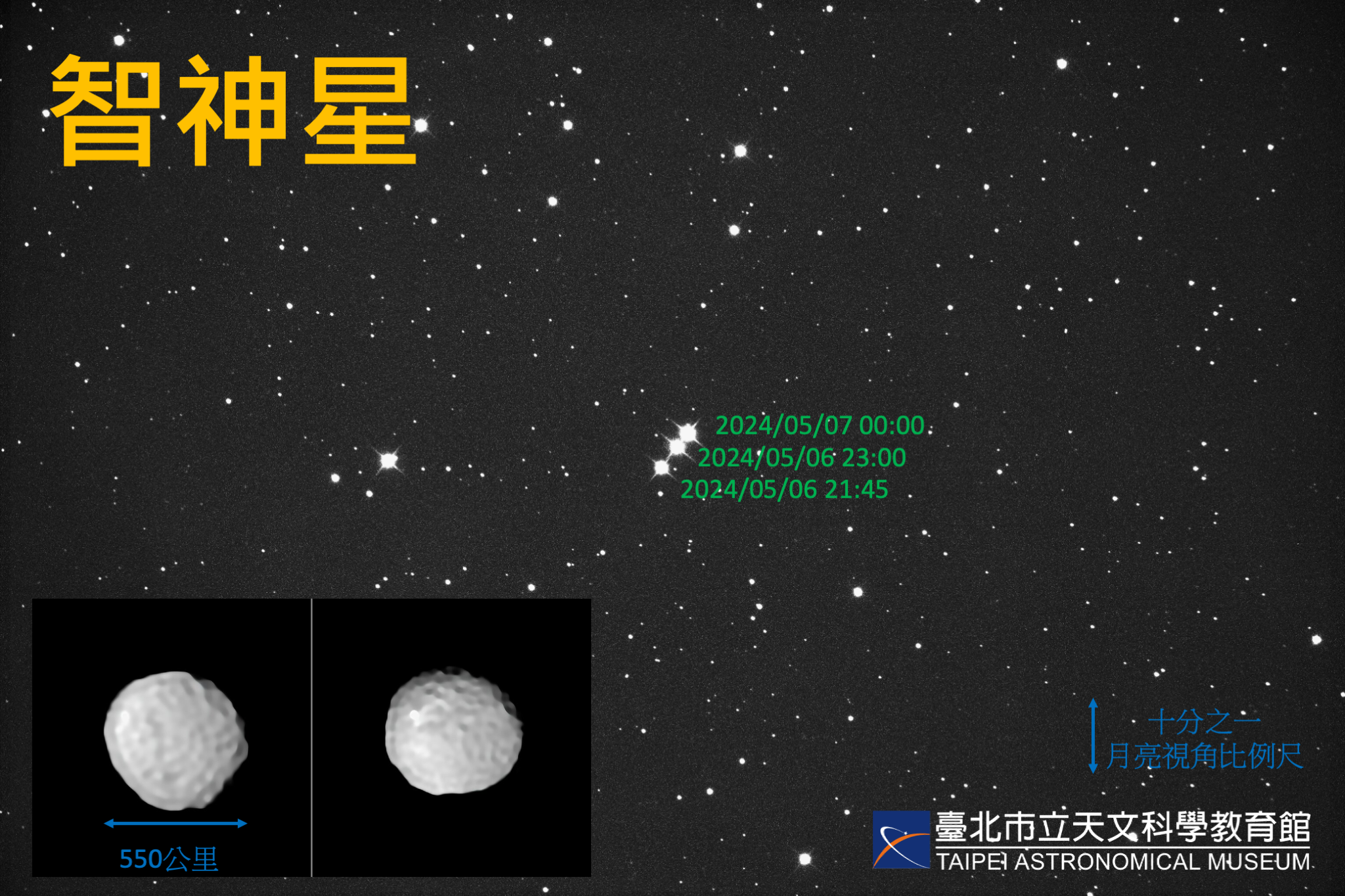

智神星(2 Pallas)為天文學家海因裡希·歐伯斯於1802年3月28日所發現,目前為火星和木星之間的小行星帶中最大的小行星,是體積第二大的天體,因為第一大天體穀神星於2006年被國際天文聯合會重新定義為矮行星,因此智神星成為體積最大的小行星,質量僅次於灶神星。智神星的形狀不規則,直徑約為544公里,質量約佔整個主小行星帶質量的7%。它的自轉週期約為7.8小時,繞太陽一圈的週期為4.6地球年。至今尚無太空船探測過它,從大型地面望遠鏡觀測到的影像顯示,其外觀相似高爾夫球。臺北天文館於5月6日晚間使用本館建置於鹿林天文臺的12吋望遠鏡捕捉到其身影,近期也將持續追蹤智神星的運動軌跡。(編輯/段皓元)

圖說:臺北天文館於5月6日夜間捕捉到智神星在天空中移動的蹤跡。小圖為歐洲南方天文臺(ESO)甚大望遠鏡(VLT)拍攝之智神星。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。