最近,天文學家成功地利用NASA的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的資料繪製了系外行星WASP-43b的天氣圖。研究團隊利用中紅外光譜的精確測量,結合3D氣候模型和其他望遠鏡的先前觀測,發現WASP-43b夜晚有厚厚的高雲覆蓋,白天天空晴朗,赤道風速高達每小時約8,000公里,並將行星的大氣進行充分的混合。該研究成果發表在《自然天文學( Nature Astronomy)》期刊上(Bell et al. 2024)。

WASP-43b是一顆「熱木星」型系外行星,距離地球約280光年,大小與木星相似,主要由氫和氦組成。比我們太陽系中的任何巨行星都要熱得多。雖然它的母恆星比太陽小且較冷,但WASP-43b的軌道距離僅為不到水星與太陽之間距離的1/25。由於軌道如此緊密,這顆行星被潮汐鎖定,一側不斷受到母恆星照射,而另一側永遠在黑暗中。雖然夜晚從不接收到來自母恆星的直接輻射,但強烈的赤道風將熱浪從白天一側帶到黑夜的另一側。自2011年發現以來,WASP-43b已被眾多望遠鏡觀測過,哈伯太空望遠鏡就曾清楚地看到白天有水蒸氣。哈伯和已退役的史匹哲太空望遠鏡的資料都暗示這顆行星夜晚可能有雲層,而韋伯更精確的測量使得天文學家可以真正開始繪製行星大氣的溫度、雲層覆蓋、風速和更詳細的大氣組成。

圖說:藝術家手中的WASP-43b.

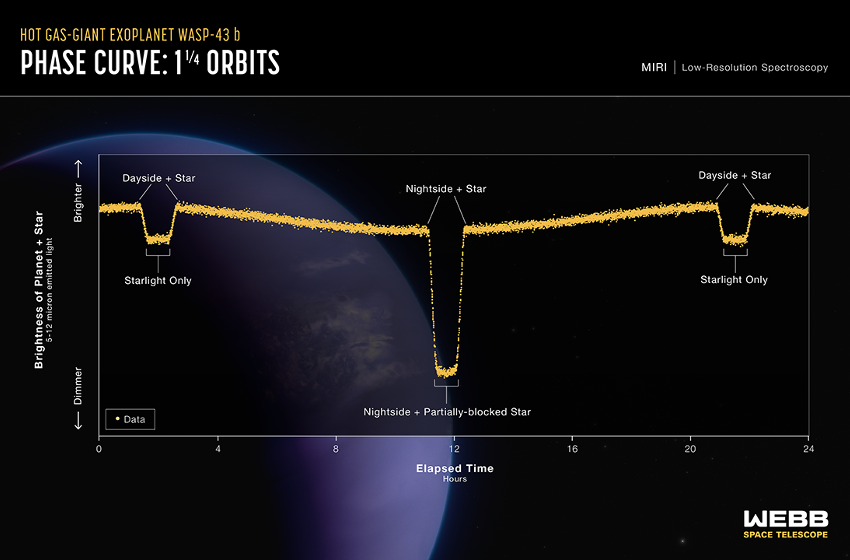

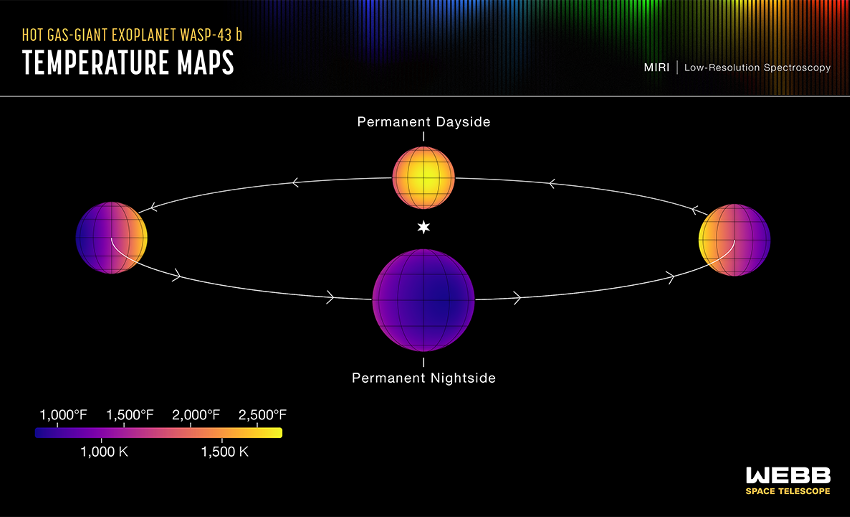

雖然WASP-43b對於望遠鏡來說太小、暗淡且離其恆星太近而無法直接觀測,但它僅有19.5小時的短軌道週期使其成為研究光變曲線及光譜的理想物件。系外行星繞母恆星執行時,如果行星剛好穿越地球到其母恆星的視線方向,整個行星系統亮度會有微小變化,此時也是研究行星的大氣光譜的視窗。由於物體發出的中紅外光的量主要取決於其溫度,因此韋伯望遠鏡捕捉到的亮度資料可以用來計算行星的溫度。透過觀測整個公轉週期,我們能夠計算行星不同面向的溫度,可以粗略繪製行星的溫度分佈圖。測量結果顯示,白天的平均溫度接近攝氏1,250度,足以熔化鐵。與此同時,夜晚則明顯較低溫,約為攝氏600度。資料還可以定位行星上最熱的點,這個點位於接收到最多恆星輻射的位置略微向東偏移,這種偏移是由於超音速風將加熱的空氣向東移動所致。

圖說:WASP-43系統的亮度隨時間變化。

圖說:WASP-43b不同面向的溫度圖。

為瞭解釋這張天氣圖,研究團隊使用了複雜的三維大氣模型,就像用於理解地球上的天氣和氣候一樣。分析顯示,WASP-43b夜晚可能被一層厚厚的高雲層覆蓋,這些雲層阻止了部分紅外光逸出到太空,因此,夜晚並沒有預期中的涼爽。韋伯望遠鏡捕捉到的中紅外光光譜成功的測量到水蒸氣,光譜顯示,行星的夜晚和白天都有水蒸氣的明顯跡象,這提供了有關雲層厚度以及它們在大氣中的高度的資料。另外令人驚訝的是,資料還顯示大氣中明顯缺乏甲烷。白天太熱了,甲烷無法存在,但在較低溫的夜晚,甲烷預期應該是穩定的且可檢測的。而不看到甲烷這一現象,表示WASP-43b的風速可能達到每小時約8,000公里。如果風速足夠快,氣體自白天側吹到夜晚側,然後再來回不斷的使大氣進行充分的混合,這樣一來,預期的化學反應就沒有足夠的時間在夜晚產生可檢測到的甲烷。

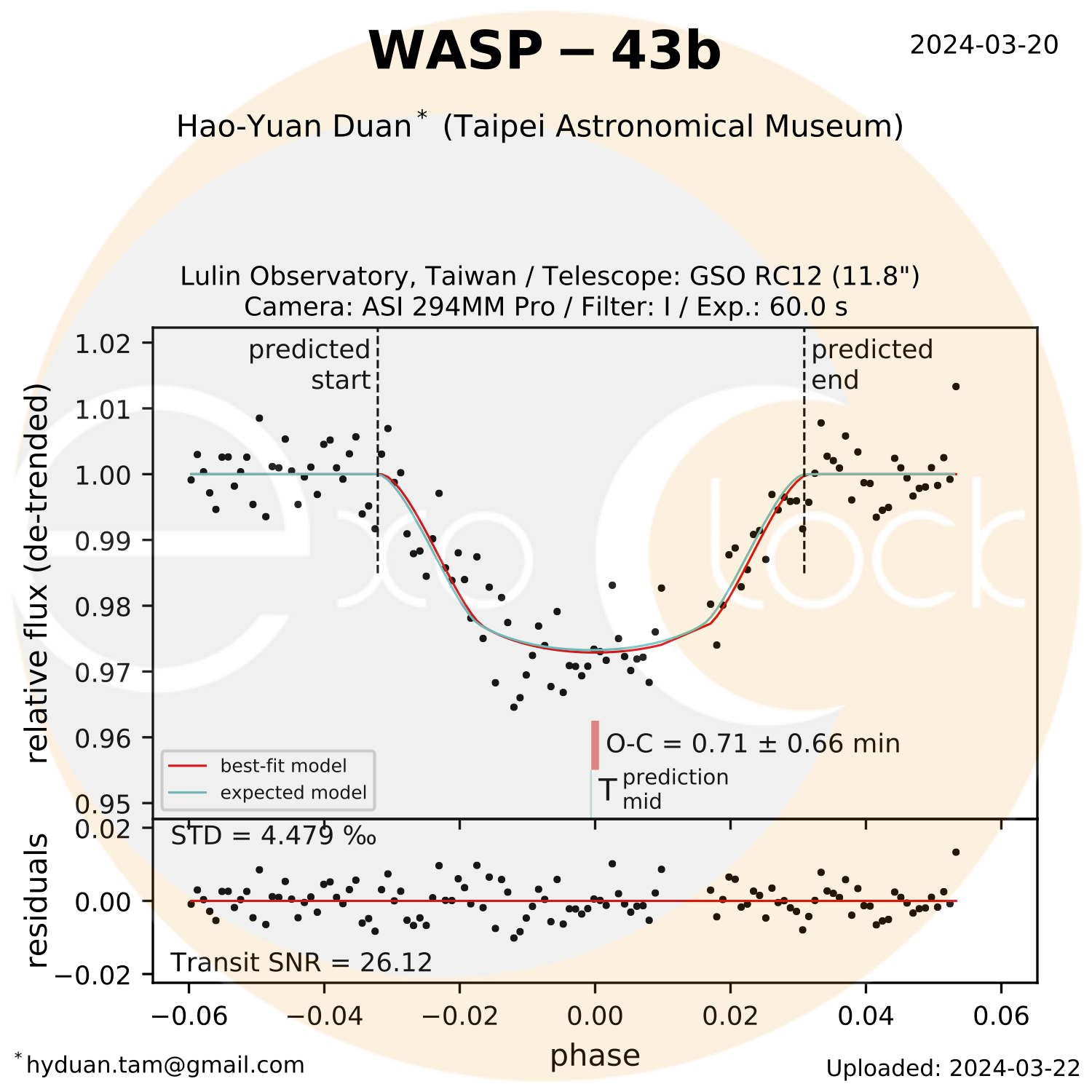

而臺北天文館曾使用本館建置在鹿林天文臺的12吋口徑望遠鏡觀測過WASP-43b系外行星的母恆星光度變化,觀測資料提供了精準的WASP-43b軌道週期,資料經分析後已被ExoClock計畫接受。ExoClock計畫是為了未來精準研究系外行星大氣的ARIEL太空望遠鏡做先期準備計畫。(編輯/段皓元)

圖說:臺北天文館觀測到的WASP-43b系外行星的母恆星光度變化。

資料來源:Webb News

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/05/09 00:42:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。