認為地震是透過沿著單一斷層面的一次強烈錯動來釋放壓力的觀點可能需要修正。德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)的研究人員在最近進行的一項研究指出,地震的發生更準確的說法應該是由眾多斷層面的區域引發的破裂所造成,其中一些斷層面是平行的。根據作者的說法,這項研究結果可以幫助為隱沒帶的地震和地震災害建立更真實的模型,這項研究發表在《自然》期刊。研究的第一作者Caroline Chalumeau,她領導的國際團隊對南美洲西海岸厄瓜多的一系列地震進行調查。在那裡,太平洋板塊隱沒至南美洲大陸板塊之下,常導致非常嚴重的地震,最近發生在臺灣東部的一系列地震也可歸因於板塊隱沒的作用。

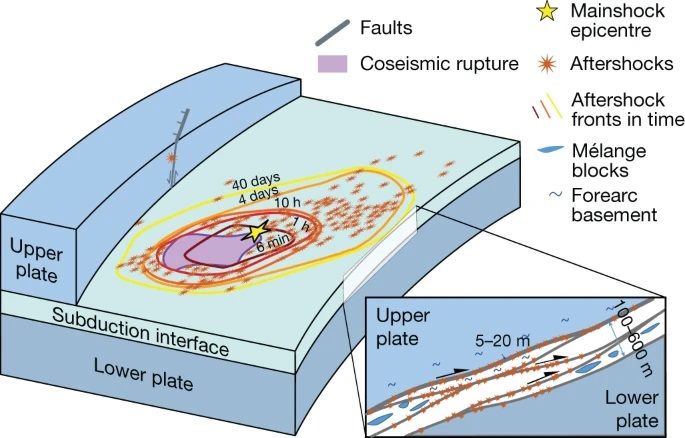

圖說:示意圖顯示了100至600公尺厚的地震帶,餘震主要發生在主震破裂附近,並沿著板塊介面擴充套件。我們證明,地震發生在板塊介面幾公尺厚、近平行的斷層網路上。(Credit: Dr. Caroline Chalumeau, etc.)

團隊分析的厄瓜多一系列地震始於2022年3月12日,結束於2022年5月26日,最嚴重的地震(規模5.8)發生在3月27日,並在短時間內引發了許多較小的餘震。此時,該地區已建立了一個由100個地震儀組成的密集網路。它是為近海實驗「Pedernales地震破裂帶隱沒斷層的高解析度成像」(簡稱HIPER)而建立的。藉助HIPER實驗的極其詳細的資料並利用人工智慧,研究人員能夠以非常高解析度繪製1500多次地震及其深度15至20公里的斷層圖。Chalumeau博士提到,我們觀察到地震活動發生在一個主要區域,在主要區域內,地震活動發生在幾個不同的斷層面上,通常是相互重疊的。在某些地方,出現平行的地震破裂面,而在其他地方只有單一地震破裂面。

地震的平行度與特定的深度無關。KIT的Andreas Rietbrock教授說:「我們已經發現了一些跡象,表明以前的觀點,即應力是由沿著單個斷層面的一次強烈錯動釋放的,這可能是過去式。相反,我們更應該說一系列破裂是在一次地震中釋放出來所形成的斷層網路上所造成的。研究結果對於評估隱沒帶的地震危險性也具有重要意義。這項研究將影響未來地震的建模,也會影響無地震滑動的建模,即沒有地震產生的板塊運動。」(編譯/吳典諺)

資料來源:phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/04/19 16:41:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。