地核-地函邊界(Core-Mantle Boundary,CMB)對地球磁場和自轉至關重要。眾所周知,此邊界包含複雜的結構,包括超低速度帶(Ultralow Velocity Zones,ULVZs),其特徵是地震波速度明顯減慢。這些區域的起源和結構是解開地球科學領域相關秘密的關鍵。

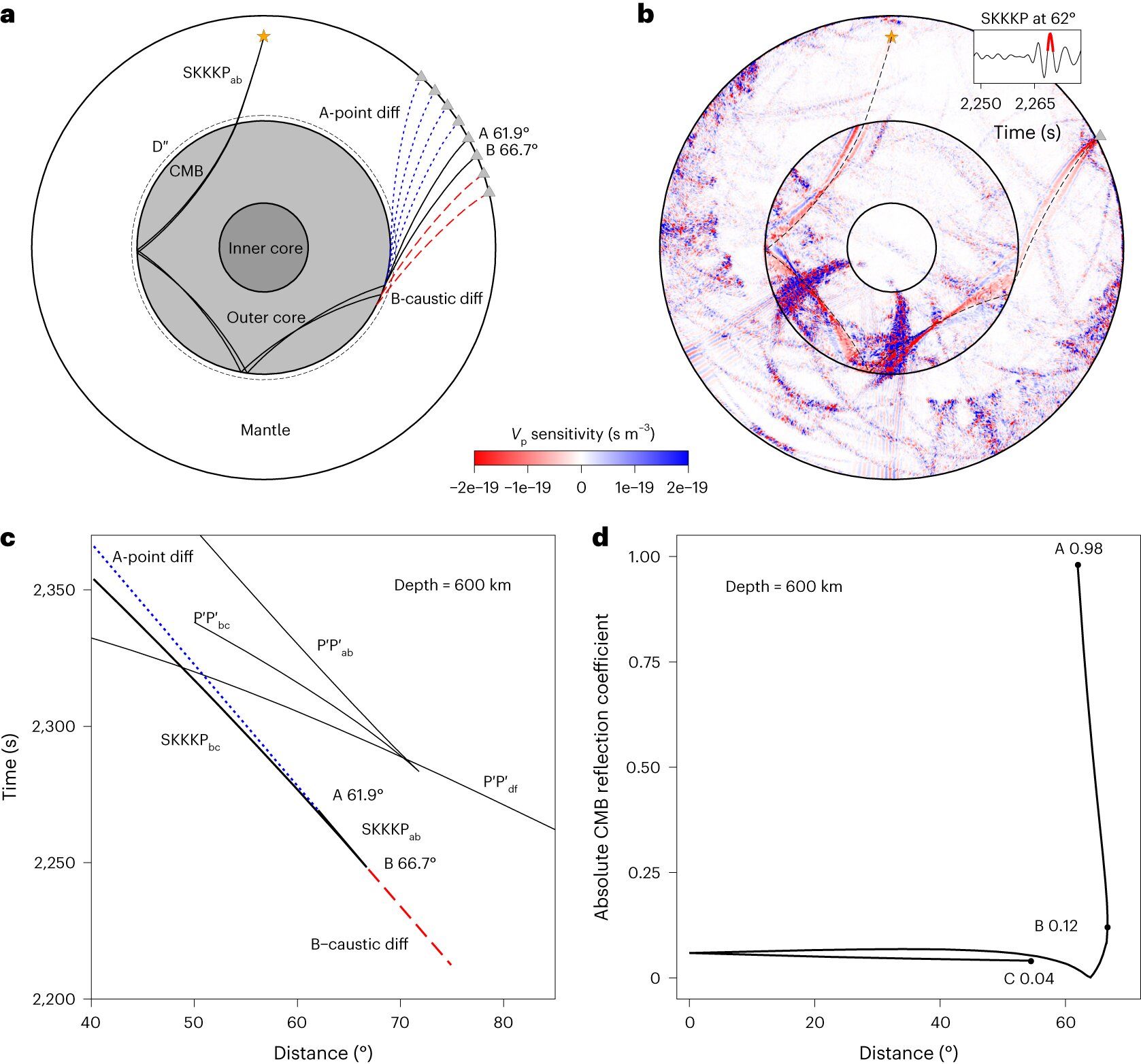

圖說:SKKKP震波相位傳遞路徑及走時的相關資訊。(Credit: Nature Geoscience (2024). DOI: 10.1038/s41561-024-01394-5)

地震觀測表明,超低速度帶主要位於大型低速帶的內部及其周圍,而它們是否也存在於高速異常區域中仍不清楚。為瞭解決這個問題,研究人員引入了一種新的超出B焦散距離的SKKKP波相技術(SKKKP waves beyond the B-caustic distance)來探測地核-地函邊界的超低速度帶。該技術著重於分析經過地核的SKKKP地震波相位,這是地核-地函邊界震波傳遞和反射的特定模式。研究人員發現超低速度帶是導致這些震波的可觀測距離出乎意料的加大的原因。

研究人員不僅在太平洋周圍和非洲地表以下發現了超低速區,還在中美洲、中亞和西亞、阿拉斯加和格陵蘭島等較少探索的高速異常地區也發現了超低速帶。進一步的探勘表明,超低速度帶的形成可能與構造板塊運動有關。當一個俯衝板塊隱沒到下部地函時,其熔點較低的海洋地殼可能與下面的板塊分離,下沉到地核-地函邊界,可能導致部分熔融和超低速度帶的形成。這項研究增強了對地球內部運作方式的瞭解,讓我們能夠更近距離觀察我們的星球。這項研究發表在《自然地球科學》期刊。(編譯/吳典諺)

資料來源:phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/04/08 13:48:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。