活躍小行星(active asteroid)的動態表現與小行星相似,但卻顯示出類似彗星的彗尾,我們對這些天體所知甚少。活躍的小行星看起來就像彗星一樣有著尾巴,但其軌道主要在主小行星帶內。第一顆帶有明顯尾部的活躍小行星是1949年發現的近地小行星(4015)Wilson-Harrington,而在這70年間被發現的活躍的小行星不到60顆,僅佔130萬顆已知小行星的一小部分,而且絕大多數的發現都發生在過去 25年裡。

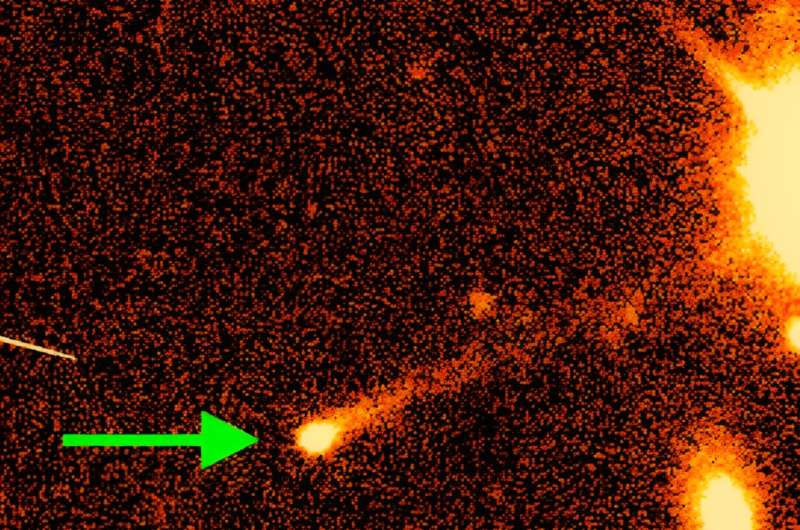

圖說:活躍小行星公民科學計畫的志工發現了來自小行星2015 VA108的彗尾,綠色箭頭所示的物體完全在主小行星帶內執行,但卻有一條像彗星一樣的尾巴。圖片來源:Colin Orion Chandler/University of Washington

「活躍小行星」(Active Asteroids)公民科學計畫是NASA的合作夥伴,目的在尋找這些稀有天體,該計畫於2021年8月31日啟動,託管在Zooniverse線上平臺,至今已超過8,300名志工參與。為了尋找新的活躍小行星,志工們梳理了託洛洛山天文臺4米布蘭科望遠鏡上的暗能量相機(DECam)所拍攝的43萬張影像,在15顆小行星以及一顆被認為是半人馬小行星(Centaur)中,發現了存在這樣的現象。研究這些罕見的活躍小行星有助於讓科學家瞭解太陽系的形成和演化,包括地球上水的起源。這些天體還可能有助於未來的太空探索,因為形成彗尾的冰可以為火箭提供動力或提供可呼吸的空氣。相關研究成果發表於《the Astronomical Journal》期刊上。(編譯/趙瑞青)

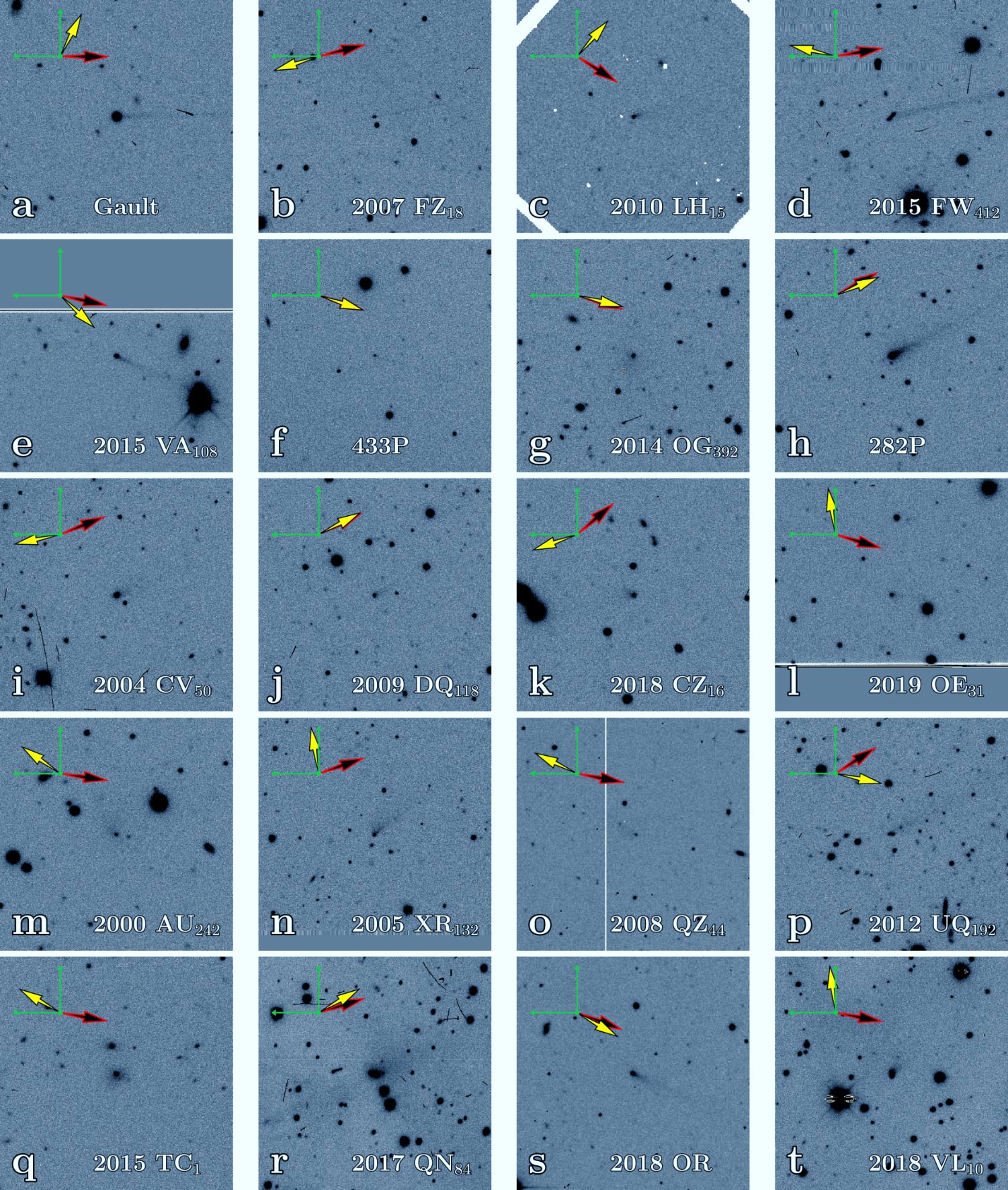

圖說:活躍小行星計畫的發現:(a-f)活躍小行星和主帶彗星候選者;(g)活躍的半人馬座小行星;(h-l)活躍的準希爾達小行星(Hilda asteroids);(m-t)木族彗星(Jupiter Family Comets)。圖片來源:Chandler et al., 10.3847/1538-3881/ad1de2

資料來源:SCI NEWS

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/03/24 11:57:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。