新觀測到的這86個原行星盤為天文學家提供了大量的資料及獨特的見解,幫助我們瞭解行星如何在銀河系的不同區域產生。迄今為止,已經發現了5,000多顆系外行星,這些行星通常位於與我們太陽系明顯不同的行星系統內。為了了解這種多樣性是在哪及如何產生的,天文學家必須觀察包圍著年輕恆星富含塵埃和氣體的圓盤即行星形成的搖籃,而這最容易在恆星本身正在形成的巨大氣體雲中發現。

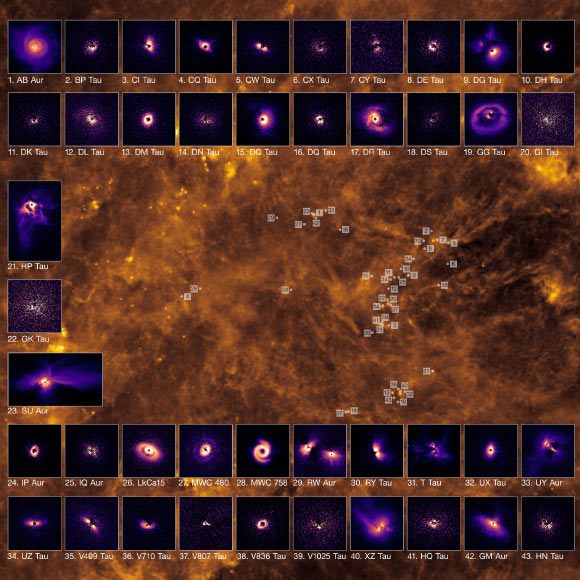

圖說:天文學家在金牛座區域觀測到了43顆恆星如圖所示(但僅在其中39個目標中檢測到行星形成盤)。背景為紅外線天文衛星(IRAS)所拍攝的金牛座紅外線影像。圖片來源:ESO/A.Garufi et al.; IRAS

如同成熟的行星系統般,甚大望遠鏡(VLT)的新影象展示了行星形成盤的非凡多樣性,研究人員表示其中一些圓盤顯示出巨大的旋臂,這可能是由繞軌道執行的行星,舞著如同芭蕾舞般複雜的軌跡所驅動而成;有一些恆星顯示出行星形成時形成的環和大空腔,而另一些恆星則在這些喧囂的活動中顯得平滑,幾乎處於休眠狀態。

研究團隊共研究了銀河系3個不同恆星形成區的86顆恆星,分別是金牛座、距離地球約600光年的蝘蜓I暗星雲,及距離約1,600光年富含氣體雲的獵戶座,已知這裡誕生了幾顆比太陽質量更大的恆星。在獵戶座分子雲中發現兩顆或兩顆以上的恆星群不太可能擁有大型行星形成盤,此結果意義重大,因為我們銀河系中的大多數恆星都有伴星,此與我們的太陽不同。除此之外,該區域圓盤的不均勻外觀表明其中可能蘊藏著大質量的行星,這可能會導致圓盤扭曲和錯位。雖然行星形成盤可以延伸至比地球和太陽間的距離大上數百倍,但它們距離我們數百光年的位置使,使其在夜空中看起來就像小針孔般。

天文學家使用VLT的光譜偏振高對比系外行星研究儀(SPHERE)觀察原行星盤,還利用VLT的X-SHOOTER獲得額外的資料,從而確定恆星有多年輕和質量有多大。此外,阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA)幫助他們更進一步瞭解一些恆星周圍的塵埃量。相關研究成果發表於《Astronomy & Astrophysics》期刊的3篇論文中。(編譯/趙瑞青)

資料來源:SCI NEWS

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/03/11 17:12:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。