韋伯太空望遠鏡直接拍攝到圍繞白矮星執行的兩顆巨大系外行星,這項發現對太陽系中巨行星的命運具有重要意義,因為我們的太陽將演化為紅巨星並最終成為白矮星。雖然絢麗的超新星爆炸常吸引我們的注意,但絕大多數的恆星卻是悄然無聲地結束自己的生命,它們的外層被拋入太空,形成圍繞核心發光的行星狀星雲,其核心是一顆白矮星,大小與地球相當,但卻有著與太陽差不多的質量,他一開始時溫度極高,經過數十億年後緩慢冷卻。隨著恆星從主序星演化到紅巨星再到白矮星,太陽將膨脹到其當前半徑的200倍以上,吞沒水星、金星,可能還有地球。但這種轉變究竟如何影響遠處的行星目前尚不清楚,為了了解更多訊息,需要研究那些在轉變中倖存下來的行星,而韋伯近期的觀測將可能揭示了兩顆符合要求的行星。

圖說:藝術家對系外行星和殘屑盤圍繞白矮星執行的想像圖。圖片來源:ASA/JPL-Caltech

在白矮星周圍發現的行星質量天體(planetary-mass object)屈指可數,但天文學家認為在白矮星的周圍存在著更多這樣的天體,25~50%看似獨立的白矮星在其光譜中顯示金屬元素,這表示它們正在匯集來自看不見的行星或小行星的廢棄物質。如果這些被「金屬汙染」的白矮星周圍經常存在巨形星,那就表示這些行星能夠在母星的紅巨星階段倖存下來,並且在重力作用下將物質推向白矮星。研究團隊將韋伯指向可能擁有行星的4顆白矮星,這些白矮星已被證明其大氣層中含有金屬,並且足夠年輕,或足夠接近其行星,使得行星相對明亮到即使在影像中尚未將白矮星的光去除,就發現在這4顆白矮星中的2顆周圍可能存在巨行星。

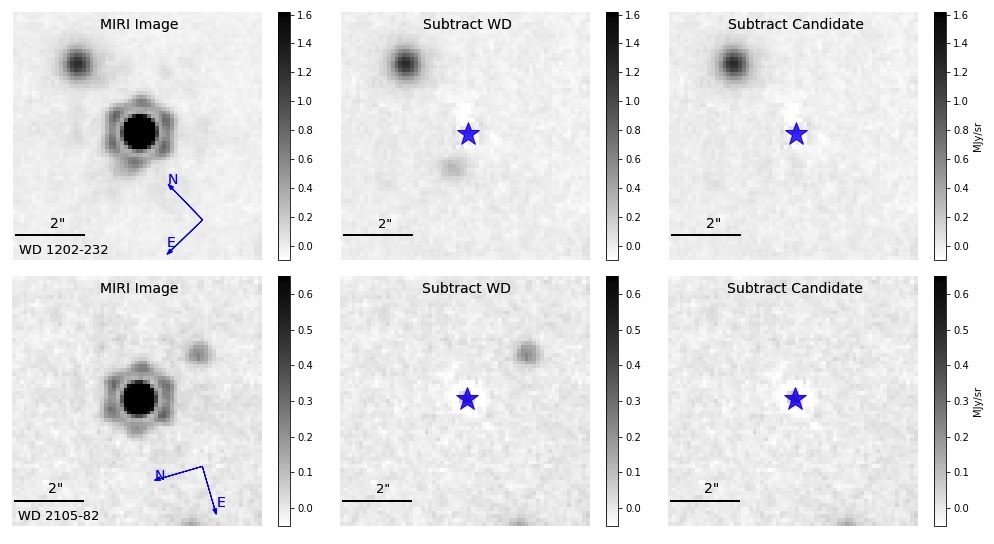

圖說:兩顆白矮星及其候選行星。上排影像中左上角天體為一個星系。圖片來源:Mullally et al. 2024

觀測結果顯示,其中2顆白矮星附近有一個淡紅色的天體,若此天體確實是行星,並且其年齡與宿主白矮星相同(分別是53億年和16億年),那麼它們的質量可能分別為1~7和1~2個木星質量。它們目前的軌道距離估計為11.47 和34.62個天文單位,相當於當它們的宿主恆星位於主序帶上時的軌道距離為5.3和9.7個天文單位,此類似於木星和木星現在的位置。雖然這些天體似乎與白矮星有關,但也有可能是太陽系內的某天體在拍攝時剛好穿過,或是在背景中遙遠的微紅色星系。研究團隊認為他們的檢測結果為誤報的可能性是三千分之一。

如果未來韋伯的觀測結果顯示這些白矮星及其候選行星步調一致地穿過天空,這將標誌著首次直接成像探測到在年齡、質量和軌道距離上與我們太陽系巨行星相似的行星。此外,它還將提供證據,證明相距較遠的行星在其宿主恆星膨脹為紅巨星後仍能倖存下來,且白矮星周圍的巨行星也很常見,並能有助於其宿主吸積富含金屬的物質。相關研究成果發表於《the Astrophysical Journal Letters》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:AAS NOVA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/02/19 14:37:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。