來自宇宙中神秘的「快速電波爆(Fast Radio Bursts,簡稱FRB)」一直是天文學上的謎團,它們到底是什麼?

國立彰化師範大學胡欽評副教授領導的國際團隊,於2022年10月,以兩個NASA的X射線望遠鏡,NICER(中子星內部組成探測器)以及NuSTAR(核光譜望遠鏡陣列),在一次FRB事件發生前後做了密集的觀測,這一史無前例的觀察使天文學家更接近尋找的答案,可以更好理解快速電波爆。這項研究結果發表於國際頂尖學術期刊《自然》(Nature)(Hu et al. 2024)。

圖說:藝術家想像中的快速電波爆(FRB)到達地球的想像畫。Credit: Jingchuan Yu, Beijing Planetarium

2020年4月28日,一顆位於銀河系內的磁星(編號:SGR 1935+2154)發生了一系列X射線爆發活動,期間一次X射線爆發與FRB發同時被記錄下來。2022年10月10日,這顆磁星又出現了頻繁的X射線爆發活動,胡欽評副教授即迅速向NASA的NICER及NuSTAR兩個X射線望遠鏡提出了緊急觀測的要求,於觀測期間,10月14日,這顆磁星再次發生了FRB,這是有史以來對磁星在FRB發生前後對其做密集X射線觀測,這樣的資料提供了關於磁星發生FRB與X射線爆發之間能量來源的寶貴資訊。

圖說:藝術家描繪的磁星場景,強大而扭曲的磁場線以綠色呈現,這些磁場能夠影響帶電物質(以藍色表示)在物體周圍的流動。

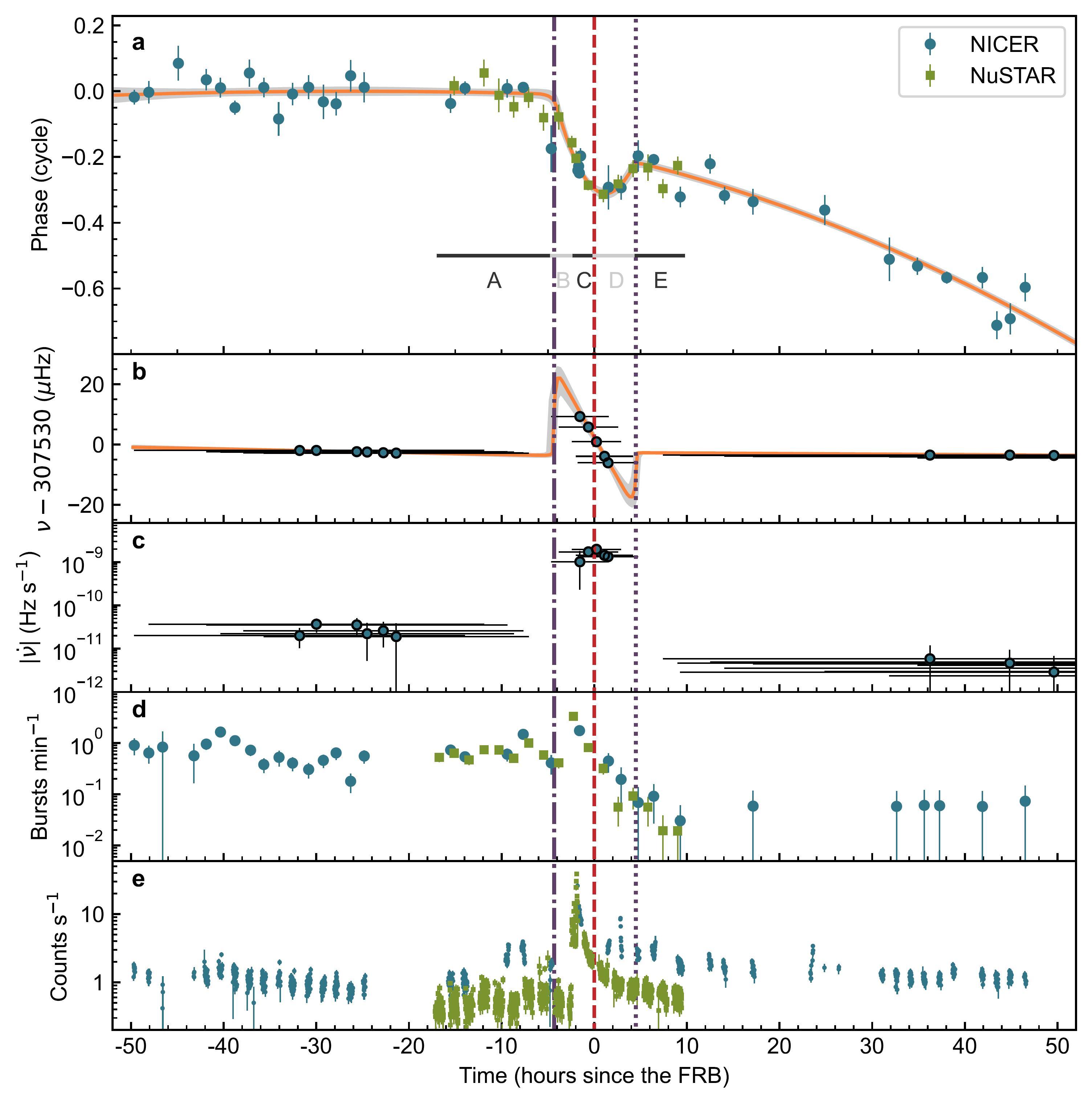

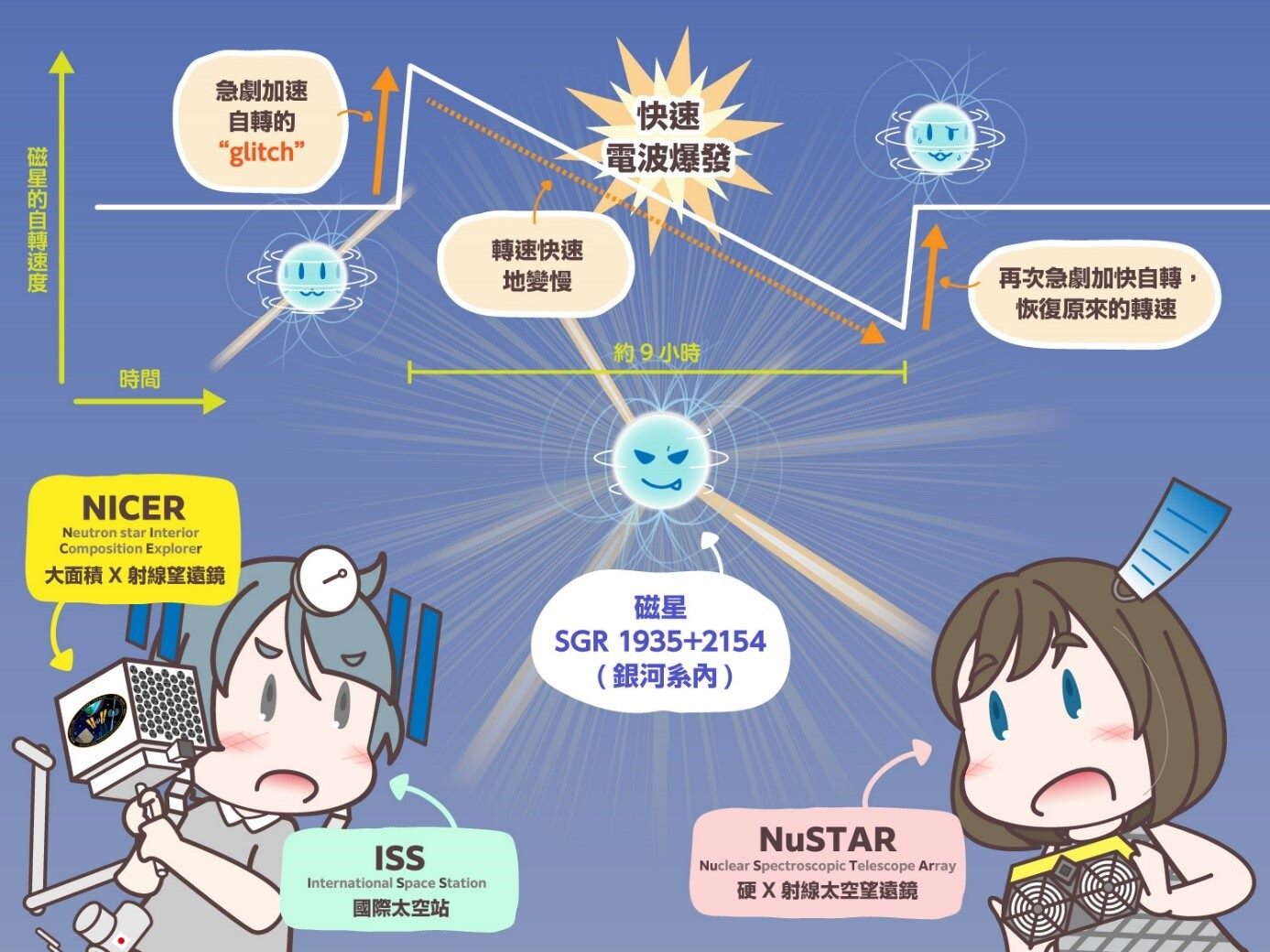

磁星有脈衝現象,其兩極的發出的電磁波束隨著磁星的高速自轉,如燈塔般週期性地指向地球,因此可以利用脈衝訊號得知磁星的自轉週期。此次研究團隊對SGR 1935+2154磁星在發生FRB事件前後的自轉速度變化進行了詳細的追蹤,偵測到在FRB前後大約9小時內該磁星經歷了兩次的「glitch」,即自轉速度短時間內急遽增加的現象,而FRB事件即發生在這兩次的glitch之間。就以時間軸而言,SGR 1935+2154先發生一次glitch,自轉突然加速,然後在九小時內減速到了不到glitch前的速度,比以往觀察到的磁星速度下降速度快了約100倍,在減速期間發生了FRB,之後又再發生一次glitch,恢復到原本的自轉速度。SGR 1935+2154估計直徑約20公里,每秒自轉約3.2次,表面自轉速度約為每小時11,000公里,減速或加速都需要大量能量。這意味著該磁星在減速時需要有能量以某種形式被釋放出來,極有可能就是FRB。glitch現象雖然在其他中子星中有過觀測,但在短時間內連續兩次發生且與FRB相關,卻是首次被記錄。胡欽評副教授表示,通常當發生glitch時,磁星需要數週甚至數月才能恢復到正常速度。所以顯然,這次的事情發生的時間尺度比我們之前想像的要短得多,這可能與FRB的產生方式有關。

圖說:SGR 1935+2154 在快速電波爆發前後的 (a)相位演化、(b) 頻率變化、(c) 頻率時變率的演化、(d) 短X射線爆發的頻率、以及 (e) X射線強度的變化。紅色虛線是快速電波爆發產生的時間,紫色的點虛線及點線則是兩次 glitch 發生的時間。 Glitch 發生時間的誤差約為0.5小時。

圖說:本次研究所發現的現象示意圖。出處:國立彰化師範大學

這是天文學家首次在FRB事件前後透過密集的X射線觀測捕捉到的磁星活動,也是迄今觀察到的磁星自轉發生變化最極端的一次,為我們理解磁星如何引發快速電波爆提供了新的見解。(編譯/段皓元)

資料來源:NASA News、國立彰化師範大學

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/02/17 18:22:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。