加州大學領導的研究團隊利用遍佈全球的天文臺和儀器,對系外行星的質量、軌道特性和大氣特徵進行了迄今為止最精確的測量,揭示了在TOI-1136周圍有多達7顆系外行星,這可能會對行星形成理論產生重大影響。TOI-1136是銀河系中的一顆矮星,距離地球超過270光年。此研究是該團隊在2019年利用凌日系外行星勘測衛星(TESS)的資料對恆星和系外行星進行初步觀測的後續研究,透過記錄凌日時間變化,首次估算系外行星的質量。

圖說:如果TOI-1136系統中的每個天體都是一隻小鴨,將變得非常有趣。圖片來源:Rae Holcomb/UCI

在最近的研究中,研究人員將該系統表現出凌日時間變化(TTV)資料與恆星的徑向速度分析結合,使用加州漢密爾頓山Lick Observatory的自動行星搜尋望遠鏡和凱克天文臺的高解析度階梯光柵光譜儀,透過都卜勒效應的紅移和藍移來探測恆星運動的細微變化,這有助於以前所未有的精度確定行星的質量。為了獲得有關該行星系統的準確訊息,團隊使用基於TTV資料的數百個徑向速度測量結果構建了電腦模型。研究人員表示結合這兩種型別可以產生比以往更多關於此係統的知識,這需要大量反覆的測試,但在開發迄今為止系外行星文獻中最複雜的行星系統模型之一後,我們對結果感到非常滿意。

行星數量眾多是激勵天文團隊進一步研究的因素之一,我們認為TOI-1136非常有利,因為當一個系統擁有多個系外行星時,我們可以控制行星演化對宿主恆星的影響,這有助於專注導致這些行星具有其特性的個體物理機制,因為觀察同一系統中的系外行星可以研究經歷相似歷史的行星。以恆星的標準TOI-1136 很年輕,只有7億年的歷史,研究年輕的恆星既困難又特別,因為它們非常活躍。在恆星發展的此一階段,磁性、黑子和日閃焰更加普遍和強烈,由此產生的輻射會衝擊和塑造行星,影響它們的大氣層。

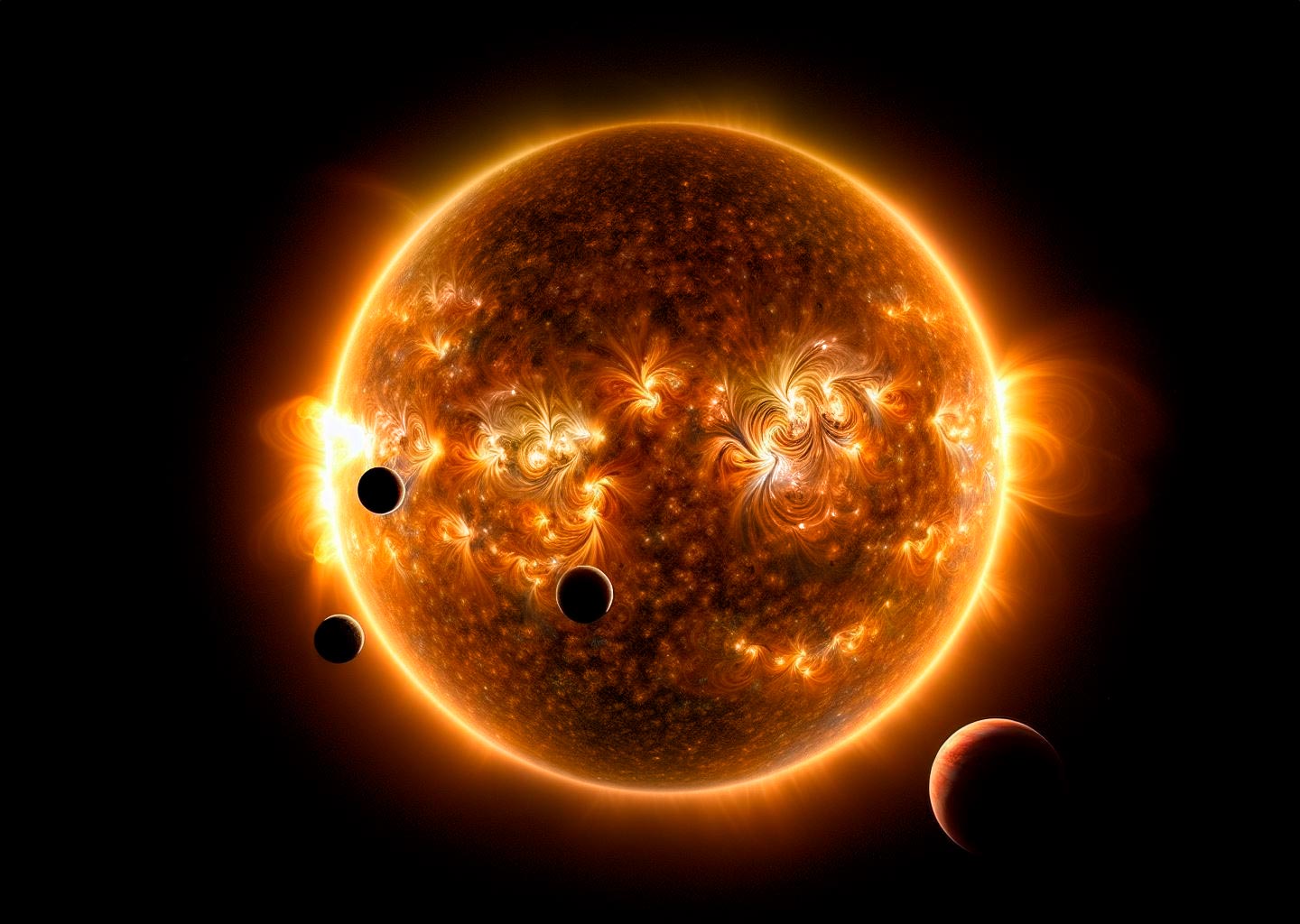

圖說:藝術家對TOI-1136系統的想像圖。圖片來源: Rae Holcomb/Paul Robertson/UCI

TOI-1136的行星TOI-1136 b至 TOI-1136 g被歸類為亞海王星(sub-Neptune),最小的一顆半徑是地球的兩倍多,其他行星的半徑最大可達地球半徑的四倍,與天王星和海王星的大小相當,研究顯示所有這些行星繞TOI-1136執行的時間都不到水星繞太陽一週所需的88天。它們對我們來說是奇怪的行星,因為我們的太陽系中沒有任何與它們完全相同的行星,但我們對其他行星系統研究得越多,就越覺得它們可能是銀河系中最常見的行星型別。這個太陽系的另一個奇怪的組成是可能存在但未經證實的第7顆行星,研究人員檢測到此係統中另一種共振力的一些證據,當行星軌道相互靠近時,它們會透過重力相互吸引,產生類似鋼琴上聽到的和絃般,這些行星的軌道週期也有類似的間隔。當系外行星發生共振時,每次拉力的方向都是相同的,這可能會產生不穩定效應,或者在特殊情況下,可以使軌道更加穩定。未來期望藉由韋伯太空望遠鏡先進的光譜功能來進行這項調查,讓天文學家尋求更多的知識,特別是關於行星的大氣成分。相關研究成果發表於《The Astronomical Journal》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:SciTechDaily

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/02/05 15:00:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。